Эмеран Майер - Второй мозг: Как микробы в кишечнике управляют нашим настроением, решениями и здоровьем

- Название:Второй мозг: Как микробы в кишечнике управляют нашим настроением, решениями и здоровьем

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-5266-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эмеран Майер - Второй мозг: Как микробы в кишечнике управляют нашим настроением, решениями и здоровьем краткое содержание

Доктор медицинских наук Эмеран Майер представляет в своей книге революционный взгляд на устройство человеческого организма и на то, какую роль в нем играет взаимодействие между головным мозгом и желудочно-кишечным трактом. Триллионы микроорганизмов, обитающих в кишечнике, находятся в постоянной связи друг с другом и с головным мозгом, и именно от нее во многом зависит и наше общее состояние, и даже принятие жизненных решений.

Кроме того, сбои в этом взаимодействии ведут к развитию депрессии, аутизма, деменции и болезни Паркинсона.

Автор убедительно показывает, что здоровье организма и борьба с серьезными хроническими заболеваниями невозможны без налаживания правильного диалога со своими микробами.

Второй мозг: Как микробы в кишечнике управляют нашим настроением, решениями и здоровьем - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Оболочка пищеварительного тракта выстлана огромным числом специализированных эндокринных клеток. Они содержат до 20 различных типов гормонов, которые при необходимости могут быть выпущены в кровоток. Если собрать эти клетки вместе, их вес превысил бы вес всех остальных эндокринных органов – половых желез, щитовидной железы, гипофиза и надпочечников – вместе взятых.

Желудочно-кишечный тракт также является крупнейшим хранилищем серотонина: в нем сосредоточено 95 % этого важного гормона, имеющегося в организме.

Серотонин – сигнальная молекула, играющая важную роль во взаимодействии мозга и ЖКТ. Серотонин нужен не только для нормальной работы ЖКТ, например для его скоординированных сокращений, продвигающих пищу по пищеварительному тракту, но и для осуществления таких жизненно важных функций, как сон, аппетит, болевая чувствительность и даже настроение и общее самочувствие. Эта активно участвующая в регулировании нескольких систем головного мозга сигнальная молекула является основной мишенью для большого класса антидепрессантов – ингибиторов обратного захвата серотонина.

Но если единственная функция ЖКТ состоит в управлении пищеварением, тогда зачем в составе его тканей имеется уникальная совокупность специализированных клеток и сигнальных систем? Один из вариантов ответа на этот вопрос может подсказать не слишком пока известная функция ЖКТ – он представляет собой огромный сенсорный орган, имеющий самую большую из всех органов тела поверхность. Если развернуть пищеварительный тракт, он будет размером с баскетбольную площадку, и эта поверхность усеяна тысячами датчиков, которые обрабатывают огромный объем информации, содержащейся в пище. Они делают это при помощи сигнальных молекул, распознающих свойства пищи – сладкая она или горькая, горячая или холодная, острая или нейтральная на вкус.

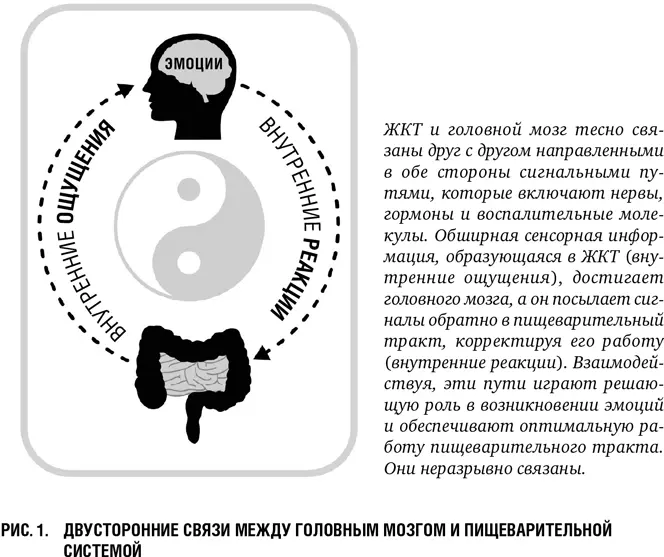

Пищеварительная система соединена с головным мозгом толстыми пучками нервов, по которым информация может передаваться в обоих направлениях, а также каналами связи через кровоток: гормоны и воспалительные сигнальные молекулы, создаваемые в ЖКТ, доводят сигналы до мозга, а гормоны, вырабатываемые мозгом, передают сигналы различным клеткам ЖКТ – гладким мышцам, нервам и иммунным клеткам, меняя характер их функционирования. Сигналы, поступающие из пищеварительного тракта в головной мозг, не только создают в нем разные ощущения, вроде насыщения после плотной еды, тошноты, дискомфорта и чувства удовлетворения, но и вызывают ответные реакции головного мозга – сигналы, которые мозг отправляет обратно в ЖКТ, чтобы тот отреагировал определенным образом. При этом сам мозг эти ощущения не забывает. В его обширных базах данных хранятся внутренние висцеральные ощущения, к которым впоследствии при принятии решений может быть обеспечен доступ. В конечном счете то, что ощущает наш желудочно-кишечный тракт, влияет не только на принимаемые решения: что нам есть, пить и с кем проводить время, но и на то, как мы оцениваем важную информацию, выступая в роли работников, членов жюри и руководителей.

В китайской философии есть концепция инь и ян, согласно которой противодействующие или противоположные силы можно рассматривать как дополняющие и взаимосвязанные, из взаимодействия которых появляется единое целое. Изучая связи мозга с пищеварительным трактом, можно рассматривать внутренние ощущения как инь, а внутренние реакции – как ян. Связь мозга с ЖКТ подобна связи между инь и ян – они являются двумя взаимодополняющими сторонами одной сущности. И внутренние ощущения, и внутренние реакции – различные аспекты одной и той же действующей в обоих направлениях сети, которую составляют головной мозг и пищеварительный тракт. Она чрезвычайно важна для нашего самочувствия, эмоций и способности принимать интуитивные решения.

Открытие кишечного микробиома

На протяжении нескольких десятилетий мало кто следил за изучением взаимодействия между мозгом и ЖКТ, однако в последние годы такие исследования заняли центральное место. Это смещение акцентов во многом можно объяснить экспоненциальным увеличением объема знаний и данных о бактериях, архебактериях (археях), то есть о сообществе древних микроорганизмов, грибов и вирусов, которые обитают внутри пищеварительного тракта и в совокупности называются кишечной микробиотой. Численность этих невидимых микроорганизмов огромна: в ЖКТ обитает в 100 000 раз больше микроорганизмов, чем людей на Земле. Мы узнали об их существовании около 300 лет назад, когда голландский ученый Антони ван Левенгук усовершенствовал устройство микроскопа. Взглянув в окуляр на соскобы, взятые с зубов, он увидел живые микроорганизмы. Левенгук назвал их микроскопическими организмами (парамециями, animalcules).

С тех пор прогресс принес огромные технологические изменения, позволяющие нам точнее выявлять и описывать такие микроорганизмы, и большая часть этих достижений выпала на последнее десятилетие. Главную роль в столь бурном прогрессе сыграл проект «Микробиом человека» (The Human Microbiome Project), выполнение которого началось в октябре 2007 г. по инициативе Национального института здравоохранения США (U. S. National Institute of Health) с целью определения и описания микроорганизмов, сосуществующих с людьми. Этот проект был призван выяснить состав микробных компонентов нашего генетического и метаболического ландшафта и понять, как они способствуют поддержанию нормального состояния нашего организма и формированию предрасположенности к заболеваниям.

В последнее десятилетие микробиота ЖКТ стала объектом изучения почти во всех областях медицины, включая далекие друг от друга психиатрию и хирургию. В нашем мире невидимые сообщества микроорганизмов обитают повсюду – в растениях, животных, почве, жерлах глубоководных вулканов и верхних слоях атмосферы, поэтому ими увлеклись ученые, которые изучают микроорганизмы, живущие в океанах, почвах и лесах. Ажиотаж охватил даже Белый дом, который в 2015 г. собрал ученых со всего мира, чтобы они совместно изучили влияние микроорганизмов на климат, обеспечение продовольствием и здоровье человека. На момент написания этих строк президент США Барак Обама планировал 13 мая 2016 г. объявить о начале реализации национального проекта «Микробиомная инициатива» (Microbiome Initiative) – аналога запущенной в 2014 г. инициативы BRAIN [3] BRAIN (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies) – Изучение мозга с помощью новейших инновационных нейротехнологий. – Прим. пер.

, в рамках которой были выделены миллиарды долларов на исследования головного мозга человека.

Интервал:

Закладка: