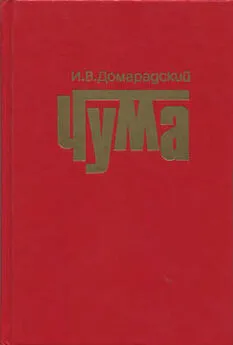

Игорь Домарадский - Чума

- Название:Чума

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-225-04483-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Домарадский - Чума краткое содержание

Изложены эпизоотология, эпидемиология и некоторые аспекты природной очаговости инфекции. описаны биология возбудителя, патогенез, клиническая картина, дифференциальная диагностика и лечение чумы; показана роль иммунитета, профилактики, даются общие сведения по мерам борьбы с заболеванием. Подчеркивается огромный вклад отечественных ученых в изучение чумы, который замалчивается за рубежом и забывается в нашей стране. Подводятся итоги изучения различных аспектов проблемы чумы за последние годы и сформулированы первоочередные задачи дальнейших исследований, имеющие фундаментальное значение.

Для эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов, студентов вузов.

Чума - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Заболевание может остановиться на любой стадии, но все же "чаще имеет тенденция в переходу в третью".

Проникнув в регионарный лимфатический узел, микроб интенсивно размножается и вызывает воспалительный процесс с геморрагической инфильтрацией, который захватывает все соседние лимфатические узлы и прилегающую к ним подкожную клетчатку; образуется своеобразный конгломерат, составляющий первичный бубон первого порядка. Если же Y. pestis, прорвав этот барьер, током лимфы переносится в другие лимфатические узлы и вызывает в них воспаление, то возникают первичные бубоны второго порядка. Число лимфатических узлов, вовлекаемых в патологический процесс, варьирует и зависит от "той площади, с которой собирает лимфу данный узел" [Руднев Г. П., 1970], а их локализация связана с местоположением входных ворот, которые из-за частого отсутствия лимфангитов при чуме иначе выявить трудно. Более тяжёлым считается прогноз при развитии шейных шейных (они чаще бывают у детей), подмышечных и паховых бубонов.

В процессе развития бубонов, наряду с экссудативными изменениями, обычно происходит гиперплазия элементов РЭС, сопровождающаяся некробиозом и некрозом. При этом бубоны буквально заполнены микробами, которых особенно много в субкапсулярных синусах [Высокович В. К., 1897; Кишенский Д. П. и др., 1911; Пожариский И. Ф., 1911; Лобанов В. Н., 1956; и др.]. Аналогичная картина наблюдается в клетчатке, окружающей бубоны. В ней к тому же скапливается большое количество серозного или геморрагического экссудата, расслаивающего ткани. Здесь также видны огромные скопления бактерий, располагающиеся главным образом вокруг сосудов и капилляров. В последующем, если больной не погибает, может начаться нагноение бубонов. Некоторые авторы, например, T. Aoyama [1896], полагают, что это обусловливается не возбудителем, а вторичной микрофлорой. По данным В. Н. Лобанова, гнойная инфильтрация встречается очень редко; напротив, постоянно отмечается полное или почти полное отсутствие полиморфноядерных лейкоцитов. На этом основании он считал, отсутствие нагноения бубонов плохим прогностическим признаком.

Глубокие изменения в стенках кровеносных сосудов и капилляров в первичных бубонах в сочетании с множеством микробов внутри и вокруг них имеют важное патогенетическое значение, как фактор, определяюший бактериемию и развитие сепсиса.

В отличие от первичных бубонов вторичные развиваются гематогенным путем и их появление свидетельствует о начавшейся генерализации процесса. Вполне понятно поэтому, что они могут возникать всюду, где есть лимфатические узлы. Впрочем, тут нельзя не отметить оригинальную точку зрения Г. П. Руднева [1970]: "Бубоны (вторичные, примеч. авт.) могут быть не только бактериогенного (метастатического), но и токсигенного происхождения с отрицательными бактериологическими анализами…". Так или иначе, но изменения во вторичных бубонах бывают менее глубокими и обширными, чем в первичных. Как правило, вторичные бубоны не сопровождаются периаденитами, имеют меньшие размеры и бывают множественными. Причину этого легко понять, если вспомнить, что за генерализацией процесса часто следует летальный исход и вторичные бубоны не успевают полностью "созреть". Помимо вторичных бубонов, показателем начавшейся генерализации инфекции служит вовлечение в процесс печени и селезенки.

Что касается причин генерализации процесса, то здесь многое еще не ясно. Возможно, одна из них кроется в особой вирулентности микроба, преодолевающего на своем пути все барьеры. Иногда генерализация наступает, когда первичные бубоны уже сформировались (вторичный сепсис), а в других случаях она развивается в первые часы или 1? 2-й день от начала заболевания (первично-септическая форма).

Кроме сепсиса, следствием генерализции является вторичная пневмония. С позиций эпидемиологии это самое серьезное осложнение бубонной чумы, поскольку больной становится непосредственным источником инфекции, причиной возникновения первичной лёгочной чумы с аэрозольным механизмом передачи возбудителя. Недаром Г. П. Руднев [1938] вторичную пневмонию относил к "внешне-диссеминированным" клиническим формам чумы.

Склонность к пневмониям при чуме мы связываем с двумя причинами. Во-первых, ей всегда сопутствует бактериемия, вследствие которой попадающий в кровоток возбудитель прежде всего сталкивается с легочной тканью, где он задерживается лимфатическим аппаратом. Во-вторых, судя по экспериментальным данным [Домарадский И. В., 1966], большую роль играет токсический фактор, для которого легкие являются locus minoris resistantiae. Последнее особенно важно. Иначе чем еще объяснить такие симптомы, как учащенное дыхание, чувство давления в груди во время вдохов, легкое покашливание и рассеянные сухие хрипы в легких даже при неосложненной форме бубонной чумы? С интоксикацией же, скорее всего, связан и отек легких, который "иногда развивается совсем неожиданно и поразительно быстро" [Руднев Г. П., 1938]. На это указывали еще К. Г. Доризо и М. И. Исакович [1912], причём они подчеркивали, что "отёк легких наступал и у таких больных, у которых не было явлений пневмонии". По наблюдениям Wu Lien-teh и соавт. [1936], в отдельных случаях отёк легких может развиваться раньше, чем появляются бубоны, что расценивали как "пульмонарный" тип первичной пневмонии. Небезынтересно, что подобные поражения легких нередко наблюдаются и при экспериментальной чуме [Донсков В. В., 1944].

Долгое время считали. что основная причина гибели людей от чумы кроется в поражении сердца. "Чума убивает через сердце" (этот тезис красной нитью проходит через работы многих исследователей. Наряду с этим встречаются данные, согласно которым основная причина гибели людей усматривается в поражении сосудов.

Вопрос о том, что поражается в первую очередь (сердце или сосуды, имеет большое практическое значение, поскольку от правильного ответа на него зависит терапия больного. К сожалению, сердечную недостаточность с застоеем крови в венах перед сердцем (выше сердца по току крови) и сосудистую недостаточность с уменьшением поступления крови к сердцу раньше не всегда могли строго разграничивать. Однако, сейчас, когда стали доступны инструментальные методы обследования больных и проведены многочисленные эксперименты на животных [Домарадский И. В., 1966], основную причину расстройства кровообращения при чуме, как и при ряде других инфекций, стали относить к поражению сосудистого аппарата, а изменения деятельности сердца интерпретируют как результат развития cor pulmonale. Итоак, подтверждается мнение многих старых авторов о том, что смерть при чуме наступает в результате коллапса.

Весьма вероятно, что развитие сосудистых расстройств при чуме в значительной мере определяется поражением надпочечников, впервые описанным А. Н.Червенцовым [1904] и позднее служившим предметом изучения на животных В. В. Донсковым [1939]. По данным последнего, помимо разрушения клеток эндотелия капиллиров, в глаза бросаются изменения в клетках паренхимы коры и мозгового вещества надпочечников (зернистая и вакуольная дистрофия). Это особенно интересно в связи с данными А. Г. Кратинова и В. П. Гольмова [1959], согласно которым при смертельной чумной интоксикации у белых крыс в надпочечниках снижается содержание адреналина. К сказанному надо добавить и данные T. C. Montie [1981] о том, что "мышиный" токсин (см. выше) действует как (-адреноблокатор. Таким образом, поражения мозгового вещества надпочечников в сочетании с блокадой (-адренорецепторов токсином и повсеместными глубокими морфологическими изменениями в кровеносных сосудах вполне достаточно, чтобы объяснить причину коллапса при чуме.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)