Виктор Панов - Люстра Чижевского - прибор долголетия

- Название:Люстра Чижевского - прибор долголетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Питер Пресс»

- Год:2007

- Город:СПб

- ISBN:5-91180-124-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Панов - Люстра Чижевского - прибор долголетия краткое содержание

Сегодня науке известно, что в горах воздух обогащен отрицательными аэроионами, именно они обеспечивают здоровое долголетие. Они нужны живым организмам также, как и витамины. Их полное отсутствие приводит к гибели, а повышенное содержание оказывает лечебное действие и значительно продлевает жизнь.

Еще перед войной советский ученый А. Л. Чижевский создал устройство, которое впоследствии назвали люстрой Чижевского. Предложенный им метод лечения ряда заболеваний ионизированным воздухом – получил признание еще в 1959 г. Современные ионизаторы очень разнообразны и удобны в применении, однако, прежде чем их использовать, необходимо узнать, как это делать правильно.

Какой выбрать ионизатор? Почему аэроионы лечат? Что мешает человеку прожить 120 лет? Как использовать ионизированный воздух для лечения и профилактики заболеваний? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой книге.

Люстра Чижевского - прибор долголетия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Системы регуляции жизнедеятельности организма

Патриарх русской физиологии И. П. Павлов писал:

«Человеческий организм есть в высочайшей степени саморегулирующая система, сама себя поправляющая, поддерживающая, восстанавливающая и даже совершенствующая. Эта саморегуляция и обеспечивает постоянное приспособление организма к многообразным переменам в окружающей среде. Сложная функциональная система с помощью своих анализаторов — органов чувств, рецепторов кожи, мышц, внутренних органов — воспринимает любые изменения, возникающие вокруг и внутри человека, и передает «сигналы тревоги» в центральную нервную систему, а она немедленно включает защитные приспособления, чтобы уравновесить и сохранить весь организм».

Когда специалист в области автоматического регулирования слышит, что человек — «это венец творения», он не спорит с таким утверждением. Он вкладывает в него свой собственный смысл.

В самом деле, ни природа, ни техника не создали устройства, способного сравниться с человеческим организмом по обилию и разнообразию систем регулирования, их гибкости и надежности. С поразительной точностью поддерживают они температуру тела, давление крови, содержание в ней кислорода, сахара и других веществ. Особые регуляторы управляют работой глаз, другие берут на себя координацию движения рук и ног, третьи заведуют деятельностью внутренних органов. Эти системы регулирования связаны между собой сложным и не всегда понятным образом.

Рассмотрим для примера простейшую систему, которая помогает зрению приспосабливаться к изменению освещенности. Для этого существует механизм, позволяющий уменьшать или увеличивать количество света, попадающего в оптическую систему глаза путем сужения или расширения зрачка. Принцип работы системы очень прост: если на сетчатку попадает много света, то возрастает уровень нервного возбуждения ее светочувствительных клеток — нервная система на это отвечает командой «сузить зрачок».

С точки зрения физиологии сужение и расширение зрачка — это врожденный безусловный рефлекс, который не подвластен нашему сознанию. Но некоторые люди могут расширять зрачок по своему желанию. Значит, все же существует связь, пусть и незначительная, этого рефлекса спинного мозга с мозгом головным. А ведь известны факты, которые подтверждают, что человек усилием воли способен управлять и более жизненно важными функциями: замедлять биение сердца или снижать температуру тела.

Есть примеры более сложных систем регулирования, которые действуют автономно, но полностью подвластны сознанию. С системами поддержания водно-солевого баланса в организме и снабжения его питательными веществами знаком каждый. Недостаток в организме воды вызывает ощущение жажды, недостаток глюкозы (основного «топлива» для клеток) — голода. Но мы не всегда едим и пьем, когда этого сильно хочется, зачастую мы это делаем впрок. Мозг прекрасно понимает, что вода и пища могут быть и какое-то время недоступны.

Упомянутые системы регуляции жизнедеятельности связывают в единый комплекс работу отдельных органов. Так, в первом примере это светоприемник — сетчатка глаза, нервные волокна, спинной и головной мозг, мышцы глазного яблока. Работа таких систем нам знакома, понятна и реально ощутима. Можно привести еще достаточно много примеров систем регулирования в организме, нарушение работы которых тут же дает о себе знать: вестибулярный аппарат (укачивание), сердечно-сосудистая система (повышенное давление), аккомодация хрусталика глаза (близорукость) и т. д.

Но существует и регуляция жизнедеятельности на уровне отдельных органов и еще глубже — на уровне клеток, эти органы слагающих. Наиболее показательна в этом смысле эндокринная система, управляющая деятельностью органов с помощью специальных химических веществ — гормонов. Развитие эндокринологии привело к постепенному расширению понимания значения гормонов для организма, и сегодня оно не ограничивается знанием о небольшом количестве гормонов и желез, их вырабатывающих, как это было четыре десятка лет назад.

Условно датой зарождения научной эндокринологии принято считать 1849 г., когда было выяснено, что кастрация петухов приводит к атрофии вторичных половых признаков (гребешков, шпор и т. д.), а подсадка половых желез — к их восстановлению. Стало ясно, что половые железы выделяют в кровь какое-то вещество и что это вещество действует особым образом на определенные органы и ткани. Позже, когда было обнаружено, что способностью к внутренней секреции обладают и другие железы, их назвали эндокринными (от слов «эндо» — внутри и «крино» — отделяю).

Сам термин «внутренняя секреция» был предложен в 1859 г., а термин «гормон» (в переводе с греческого — «побуждаю») — в 1902 г., когда был выделен первый из них, названный «секретин» за его способность стимулировать секрецию желчи.

Таким образом, гормоном называется продукт деятельности эндокринной железы, который оказывает специфическое влияние на чувствительные к нему клетки. Постепенно увеличивался перечень открытых гормонов, ив настоящее время их известно более восьмидесяти, кроме того, гормональным действием обладают многие из продуктов биологического превращения гормонов в организме.

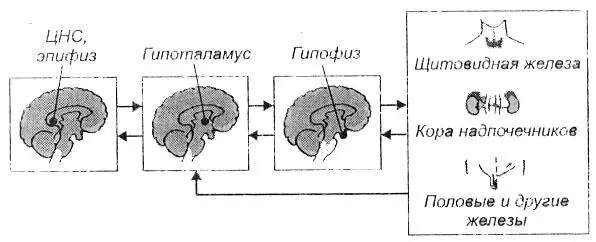

У генетически родственных животных можно трансплантировать эндокринные железы друг другу, и поэтому в течение многих лет существовала догма об автономности эндокринной системы, то есть ее независимости от нервной системы. Но в 30-х гг. ХХ в. установили, что определенные скопления нервных клеток в гипоталамусе вырабатывают гормоны. Многие из них регулируют секрецию гормонов гипофиза (очень сложной эндокринной железы, которая, однако, также может быть пересажена от одного животного к другому). В свою очередь гормоны гипофиза влияют на другие эндокринные железы, например гонадотропины действуют на половые железы, стимулируя в них производство половых гормонов, и т. д.

В итоге оказалось, что в организме функционирует не просто многокомпонентная эндокринная система, но нейроэндокринная система (рис. 1). Первым уровнем ее являются периферические эндокринные железы, например половые; вторым — гипофиз, который контролирует сразу несколько периферических желез — щитовидную, кору надпочечников, половые и т. д.; третьим — гипоталамус, который координирует вегетативные и эндокринные процессы, необходимые для поддержания постоянства внутренней среды организма — гомеостаза.

Наконец, и сам гипоталамус не полностью автономен. Свою роль интегрирующей системы он выполняет, подчиняясь сигналам из других отделов центральной нервной системы и из особой эндокринной железы — эпифиза, регулятора биоритмов. Таким образом, центральная нервная система и эпифиз формируют четвертый уровень нейроэндокринной системы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: