Франческа Аппе - Введение в психологическую теорию аутизма

- Название:Введение в психологическую теорию аутизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Теревинф

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-901599-52-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франческа Аппе - Введение в психологическую теорию аутизма краткое содержание

Книга для студентов и аспирантов, изучающих аутизм в его психологическом, медицинском, логопедическом и педагогическом аспектах, а также для всех, кто заинтересован в более глубоком понимании проблемы аутизма.

Издание осуществлено в рамках проектов

(Москва) при поддержке:

Московского представительства

(United Way International, США)

Action for Russian Children Диаконической Службы Евангелической Церкви Германии

Введение в психологическую теорию аутизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С помощью тестов «Салли и Энн» и «Смартиз» были исследованы 15 здоровых испытуемых, 11 — с нарушениями обучения [22] Нарушение обучения (learning disability) — синдром, при котором у ребенка с нормальным или высоким интеллектом отмечаются избирательные трудности в овладении чтением, письмом или счетом.

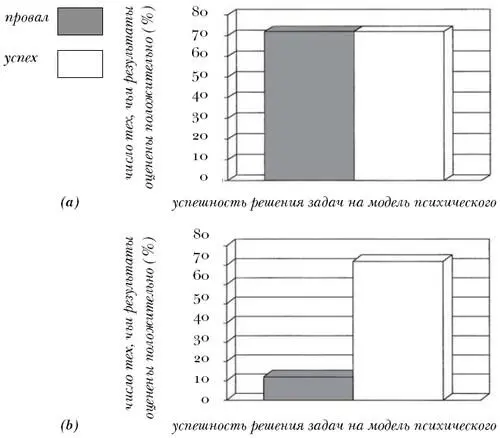

и 24 аутиста. Группы были сформированы так, что в них были и те испытуемые, которые справились с обоими заданиями, и те, кто не смог пройти тест: 8 справившихся и 16 не справившихся — среди аутистов, 9 справившихся и 6 не справившихся — среди здоровых детей, 6 справившихся и 5 не справившихся — среди детей с нарушениями обучения. Результаты сравнения подгрупп показали, что аутисты, выполнившие тесты ложных ожиданий, по сравнению с теми, кто не справился, оказались значительно сильнее в тех формах социального поведения, которое, как представляется, требует модели психического (по «интерактивным» пунктам опросника). Однако это преимущество в плане социальной адаптации не носило тотального характера: «прошедшие экзамен» не отличались от «провалившихся» по другим параметрам, измеряемых с помощью VABS, как и по «активным» (поведение, не требующее репрезентации внутренних представлений) пунктам опросника. Рисунок 5 иллюстрирует этот контраст. Интересно, что у аутистов, справившихся с тестами ложных ожиданий, также в большей степени проявлялись антисоциальные формы поведения (такие как ложь и жульничество). Frith с коллегами пришла к выводу, что некоторые аутисты, которые справляются с заданиями на модель психического, проявляют способность к репрезентации внутренних представлений и за пределами кабинета психолога — в повседневной жизни. Важно отметить, что даже эти испытуемые не достигали того уровня социальной адаптации, который соответствовал бы их хронологическому и умственному возрасту. Объяснением таких ограниченных возможностей может быть задержка формирования способности к репрезентации внутренних представлений или наличие еще какого-то нарушения. Кроме того, исследования Frith с коллегами подтверждают наличие среди людей с нарушениями аутистического спектра нескольких подгрупп: некоторые из них не способны представлять внутренние переживания, некоторые вырабатывают ограниченные по своему применению стратегии, позволяющие им справляться с хорошо структурированными тестами на модель психического, и лишь небольшая часть — это те, кто действительно способны к репрезентации внутренних представлений.

Рис. 5.Процентное соотношение аутистов, которые демонстрировали способность к узнаванию (а) радости и горя («активные» пункты опросника) и (Ь) смущения и удивления («интерактивные» пункты опросника) (из Frith и др. 1994).

Проявления способности к построению модели психического в других сферах; понимание представлений других в процессе общения

Если некоторые аутисты действительно приобретают способность понимать чужие переживания, пусть и с задержкой, тогда мы должны ожидать проявлений этой способности при выполнении ими широкого спектра тестов. Способность к репрезентации внутренних представлений служит не только для прогнозирования того, как поведет себя человек, или того, что человек хочет или о чем думает, но также для понимания того, что он имеет в виду. Для того, чтобы понять обычное высказывание, очень важно увидеть, что стоит за словами говорящего, т. е. понять его коммуникативное намерение (Нарpe 1991а, 1993).

Роль понимания внутренних представлений в обычной человеческой коммуникации становится особенно ясной благодаря теории релевантности (Sperber и Wilson 1986). Одно из важных положений, которое формулируют авторы, заключается в том, что коммуникация и речь — это совершенно различные и отдельные вещи. Так, мы можем общаться, не прибегая к речи, например с помощью жестов. Слова и высказывания — всего лишь один из типов знаков, с помощью которых мы выражаем свои намерения. Хотя за этими средствами может быть закреплено общепринятое значение, общение — это нечто гораздо большее, чем просто кодирование и декодирование сообщений (как это делает радист, использующий «морзянку»). Возьмем такой пример: вы спрашиваете меня, как я себя чувствую после того, как я только что выписалась из больницы, а в ответ я проделываю три кувырка «колесом» и сальто-мортале. Здесь нет какого-то использования знаков, но своим целенаправленным действием я даю вам ясный знак, что чувствую себя отлично. Таким образом, действия могут сообщать не меньше слов, поскольку они также могут действовать как проявления наших намерений. Такого рода действия (например, показывание на что-то, демонстрация чего-то, пантомима) часто описываются как «наглядное» поведение — поведение, выражающее намерение что-то сообщить. Для того, чтобы понимать и участвовать в наглядном (т.е. коммуникативном) поведении, очень важно уметь понимать внутренние состояния, например, намерения.

Тогда коммуникация — это еще одна сфера, в которой должна проявляться способность (или ее отсутствие) к построению модели психического. Многие из моих собственных исследований посвящены пониманию аутистами намерений говорящего, в них делается попытка связать понимание внутренних представлений в процессе общения с пониманием представлений через анализ событий (т. е. с тестами ложных ожиданий).

Для этого я разработала серию рассказов, в которых в основе повседневных высказываний, не соответствующих действительности, лежат различные мотивы (Happe 1994а). Так, например, если кто-то просит вас высказать свое мнение о новом платье, которое на самом деле кажется вам ужасным, вы, отвечая, что оно прекрасно подходит для эстрады, можете преследовать различные цели: чтобы не обидеть, чтобы заставить кого-то совершенно ужасно выглядеть, чтобы выразить сарказм или просто подшутить над собеседником. В повседневном общении мотивацию можно понять, учитывая множество факторов — контекст разговора, эмоциональный тон, отношения между собеседниками. В используемых историях практически полностью исключались всякие двусмысленности, так чтобы здоровые испытуемые и неаутичные испытуемые с общей задержкой психического развития могли дать только одну интерпретацию ситуации. Было по две истории каждого из 12 типов (см. примеры): Вранье, Ложь во благо, Шутка, Символическая игра, Недоразумение, Уговаривание, Видимость / Реальность, Оборот речи, Ирония, Забывчивость, Двойной обман и Несовпадение эмоций. В каждой из этих историй герой говорит нечто, не соответствующее действительности, и испытуемого просят объяснить, зачем герой это сказал. Гипотеза состояла в том, что аутистам понимание историй будет даваться гораздо труднее, чем контрольной группе, и что результаты выполнения этих заданий у аутистов будут сильно коррелировать с результатами выполнения стандартных тестов ложных ожиданий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: