Татьяна Визель - Основы нейропсихологии. Теория и практика

- Название:Основы нейропсихологии. Теория и практика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-122008-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Визель - Основы нейропсихологии. Теория и практика краткое содержание

Описание специфики речевой функции и ее нарушений проводится с позиции нейролингвистики, которая, в свою очередь, включает труды по лингвистике, психолингвистике, онтолингвистике.

Учебник предназначен для студентов различных вузов и специалистов, занимающихся вопросами развития и коррекции нарушений развития детей, а также восстановительным обучением взрослых.

Материал излагается так, чтобы все без исключения специалисты, работающие с дефектами речи, могли своевременно обратить внимание на проблемы и отклонения в развитии детей. Содержание учебного пособия может оказаться небезынтересным также родителям детей с различными дефектами развития.

Автор освещает разделы учебника с учетом собственной научно-практической деятельности в области теории и практики нейропсихологии.

2-е издание, переработанное, расширенное.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Основы нейропсихологии. Теория и практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 16. У. Пенфилд (1891–1976)

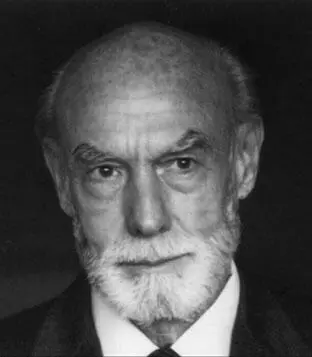

Ро́джер Спе́рри– американский нейропсихолог, психобиолог, получивший в 1981 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине (рис. 17). Изучал работу мозга в условиях хирургического рассечения его полушарий.

Рис. 17. Р. Сперри (1913–1994)

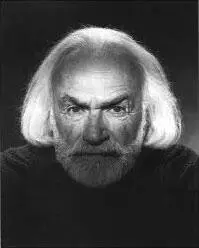

Карл Прибрам– американский врач, психолог и нейрофизиолог австрийского происхождения (рис. 18). Написал широко известный труд «Языки мозга».

Рис. 18. К. Прибрам (1919–2015)

Наталья Петровна Бехтерева– советский и российский нейрофизиолог, выдающийся исследователь мозга (рис. 19). Основатель и научный руководитель Института мозга человека РАН, руководитель научной группы по изучению нейрофизиологии мышления, творчества и сознания. Внучка академика В. И. Бехтерева.

Рис. 19. Н. П. Бехтерева (1924–2008)

В нейропсихологии совокупность трудов прославленных ученых позволила прояснить важнейшую из проблем наук о мозге – проблему локализации высших психических функций человека в головном мозге.

Была, в частности, внесена ясность в тянувшуюся более века дискуссию локализационистов и антилокализационистов. Имеется в виду появление теории динамической локализации в мозге высших психических функций.

Учение о функциональной системе в существенной мере развил выдающийся отечественный нейрофизиолог Петр Констатинович Анохин, который обозначил каждую такую систему как определенный комплекс. В рамках комплекса особую роль П. К. Анохин придал так называемому акцептору действия, представляющему собой физиологический механизм, благодаря которому осуществляется предвидение и оценка результата действия. Это своеобразная модель или образ ожидаемого результата. Если результат действия совпадает с намерением, действие совершается, если же не совпадает, то намерение вступает в тонкие взаимодействия с другими афферентными возбуждениями и осуществляются необходимые поправки. Эти «объединения» могут пополняться новыми связями, обогащаясь ими. Деятельность в целом видоизменяется. Именно объединение афферентаций является непременным условием принятия решения. Таким образом, П. К. Анохин показал, что внешние афферентные раздражители, поступающие в центральную нервную систему, распространяются в ней не линейно, как принято было считать ранее, а путем ряда «возвратов» к началу, что введено в науку в виде широко используемого понятия «обратной афферентации».

Согласно теории динамической локализации разные стороны одной и той же функции имеют самостоятельное мозговое представительство, но в совокупности составляют единую функциональную систему.

В рамках теории динамической локализации в мозге высших функций важное значение придается и тому, что одна и та же зона мозга может включаться в самые разные ансамбли мозговых областей, то есть динамично менять свое положение и роль. При осуществлении тех или иных функций она действует совместно с различными зонами. Это похоже на то, как меняются местами цветные стеклышки в детской игрушке калейдоскоп : картинка составляется из тех же стеклышек, но изображение каждый раз получается другое, так как меняется сочетание элементов.

В каждом конкретном ансамбле мозговых зон, участвующих в реализации функции, роль каждой из них специфична. Такая способность нервных структур быть по-разному задействованными в разных функциях является ярким воплощением биологического принципа экономии. Она позволяет сделать наиболее оптимальным способ реализации того или иного вида психической деятельности.

Лев Семенович Выготский в рамках теории локализации считал важными следующие особенности:

1) изменчивость межфункциональных связей и отношений;

2) наличие сложных динамических систем, в которых интегрирован ряд элементарных функций;

3) обобщенное отражение каждой функции в сознании человека.

Характер способа выполнения действия, и прежде всего степень его автоматизации, Л. С. Выготский связывал с отнесенностью к уровню деятельности, на котором осуществляется функция, уточняя, что, чем выше такой уровень, тем в меньшей степени автоматизированы выполняемые им действия. К этому утверждению примыкает убеждение Л. С. Выготского в том, что «развитие идет сверху вниз, а распад – снизу вверх». С нейропсихологической точки зрения отсюда вытекает, что одинаково локализованные поражения могут приводить к совершенно разным последствиям у ребенка и взрослого. При расстройствах развития, связанных с каким-либо поражением мозга, страдает в первую очередь ближайший высший по отношению к пораженному участок, а у взрослого, то есть при распаде функции, напротив, с наибольшей вероятностью выходит из строя ближайший низший и относительно меньше страдает ближайший высший.

Представления, относящиеся к учению о локализации, в значительной мере развиты выдающимся отечественным нейрофизиологом Натальей Петровной Бехтеревой. Ею разработано понятие гибких и жестких звеньев мозговых систем.

К жестким звеньям Н. П. Бехтерева отнесла большую часть областей регуляции жизненно важных внутренних органов (сердечно-сосудистой системы, дыхательной и др.). К гибким звеньям относятся области анализа сигналов внешнего (и отчасти внутреннего) мира, зависящие от условий, в которых человек находится.

Н. П. Бехтеревой было выявлено, что изменение условий приводит к существенным метаморфозам в работе мозговых структур, обеспечивающих ту или иную функцию, а главное – в том, какие именно зоны мозга выключаются или включаются в деятельность. Эти данные продемонстрировали, что локализация функции может меняться не только в зависимости от возрастных показателей, когда одни звенья как бы отмирают, а другие подключаются, или же от индивидуальных особенностей мозговой организации психической деятельности, но и условий, в которых деятельность протекает. Отсюда следуют далеко идущие выводы о соблюдении необходимых условий воспитания, обучения и вообще жизни человека, а также о подборе оптимальных условий для протекания этих процессов.

Термин нейропсихология отразил, таким образом, то, что различные нейронауки (нейробилогия, нейрофизиология, нейроанатомия, нейроморфология и др.), в центре которых стоял неврон (нейрон), активно включились в поиск того, как совокупность нейронов в мозге обеспечивает существование такого загадочного феномена, как душа человека . Душа долгое время обозначалась как психея (в современном прочтении психология). В результате этих поисков и произошло соединение неврологии и психологии в единое целое. Возникла новая дисциплина – нейропсихология.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: