Александр Древаль - Диагностика болезней: принципы и клиническая практика

- Название:Диагностика болезней: принципы и клиническая практика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98811-623-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Древаль - Диагностика болезней: принципы и клиническая практика краткое содержание

Диагностика болезней: принципы и клиническая практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Некоторые клиницисты могут не согласиться с тем, что в приведенном примере процесс обоснования, а значит, и дифференцирования феохромоцитомы завершен, поскольку не указана локализация патологического очага, что очень важно для назначения лечения: фактически хирургу не дано явного указания относительно направления оперативного вмешательства. Ведь пальпируемое в животе новообразование не обязательно является феохромоцитомой. Однако результаты любого инструментального обследования (ангиография, компьютерная томография и т. п.) доставляют врачу лишь косвенные признаки локализации феохромоцитомы. С этой точки зрения диагностическая гипотеза не сможет стать окончательным диагнозом вплоть до оперативного вмешательства, пока интраоперационно не будет получена гистологическая характеристика опухолевой ткани, подтверждающая диагноз феохромоцитомы. Поэтому очевидно, что степень обоснованности диагностической гипотезы связана и с тем, насколько строго врач подходит к формулированию диагноза, что вытекает из поставленных врачом лечебных целей. С точки зрения клинициста, диагноз можно считать достаточно обоснованным, когда с его помощью удается выбрать самое эффективное из доступных лечебных воздействий. Диагноз ради диагноза не нужен ни врачу, ни тем более больному.

До выявления диагностического признака, т. е. установления окончательного диагноза, перед врачом стоит нетривиальный вопрос: как обосновать не только диагностическую гипотезу, но и необходимость продолжения поиска специфических симптомов, чтобы поиск занимал разумное время и особенно отрицательно не сказывался на здоровье больного, задерживая назначение необходимого лечения? В частности, необходимы ответы на следующие вопросы.

Когда целесообразно прекращать опрос специфических жалоб и переходить к следующему этапу диагностического поиска?

Когда целесообразно не проводить травмирующих и (или) дорогостоящих лабораторно-инструментальных диагностических процедур, несмотря на то что их помощью диагноз может быть установлен однозначно?

На каком этапе диагностического поиска целесообразно прекращать всякое обследование больного, обычно лабораторно-инструментальное, и начинать лечение, если в распоряжении врача имеется набор лишь специфических симптомов, обосновывающих некоторую диагностическую гипотезу, а по техническим или другим причинам в принципе недоступно обнаружение диагностического признака?

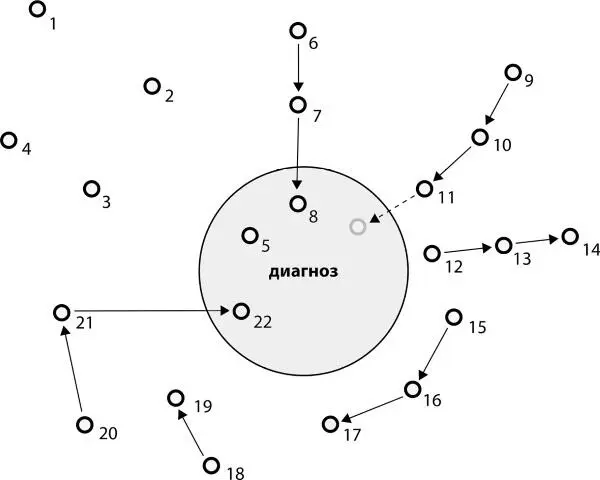

Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим варианты процесса обоснования диагноза, изображенные на рис. 1.7.

Рис. 1.7.Процесс обоснования диагностической гипотезы точки – симптомы; кругом обозначена область диагностических признаков. Расстояние от точки или конца стрелки до окружности пропорционально отражает степень специфичности соответствующего симптома или симптомокомплекса. Стрелки объединяют специфический симптомокомплекс (синдром). Пунктирной стрелкой обозначено направление диагностического поиска, от которого в большинстве случаев целесообразно воздерживаться

Предположим, что в процессе опроса и (или) осмотра выявлены отдельные специфические симптомы (например, 1, 2, 3 и 4, см. рис. 1.7), позволившие сформулировать диагностическую гипотезу и на этом основании назначить диагностический тест (симптом 5), который верифицировал предполагаемый диагноз. Во избежание излишне умозрительного изложения воспользуемся клиническим примером. Допустим, больной жалуется на обильное выделение мочи (см. рис. 1.7, симптом 1), что позволило врачу заподозрить сахарный диабет. При направленном опросе больной сообщил, что моча липкая и сладкая на вкус (см. рис. 1.7, симптом 2). Очевидно, что симптом 2 более специфичен для диабета, чем симптом 1, и врач приблизился к диагнозу «сахарный диабет». Затем врач выявил, что больного беспокоят «волчий голод» (симптом 3) и жажда (симптом 4). Обнаруженные симптомы можно ранжировать следующим образом: симптом 3 («волчий голод») примерно в такой же степени специфичен для сахарного диабета, что и симптом 2 (сладкая моча), а симптом 4 (полидипсия) прямо коррелирует с симптомом 1 (полиурия) и потому не более специфичен, чем последний. Следовательно, активное, направленное обнаружение симптомов 3 и 4 не усилило обоснованности диагностической гипотезы врача. Таким образом, двух любых симптомов 1 и 2, или 4 и 2, или 1 и 3 вполне достаточно для обоснованного назначения верифицирующего диагностического теста – исследования гликемии (симптом 5). Итак, на основе вышеприведенного анализа процесса обоснования диагностической гипотезы можно сделать заключение, что опрос или лабораторно-инструментальный поиск специфических симптомов излишен, когда врач не ожидает получить более специфический признак или симптомокомплекс предполагаемой нозологической формы по сравнению с уже выявленным.

Если у больного дифференцируют спорадический зоб и диффузный токсический зоб, то обнаруженный специфический симптомокомплекс в виде сердцебиения (см. рис. 1.7, симптом 6), диффузного увеличения щитовидной железы до III степени (симптом 7) и двустороннего экзофтальма (симптом 8) в силу принципа достаточного основания обосновывает диагноз диффузного токсического зоба и дифференцирует его от спорадического зоба. Однако диагноз диффузного токсического зоба у того же больного мог бы в равной степени основываться и на другом специфическом симптомокомплексе: диффузном увеличении щитовидной железы, значительном и быстром похудании при хорошем аппетите и повышенном захвате радионуклида 131I щитовидной железой. Следовательно, из симптомов больного можно комбинировать разные высокоспецифичные диагностические симптомокомплексы и вместе с тем эквивалентно обосновывающие диагностическую гипотезу.

Таким образом, основная задача при формировании диагностических симптомокомплексов заключается в выявлении не минимального числа симптомов у больного, а наименьшего их числа, достаточного или для обоснованного перехода к следующему этапу диагностического поиска, или установления окончательного диагноза.

Опытные клиницисты могут заметить, что указанные выше триады специфичны не только для диффузного токсического зоба, но и для таких редких болезней, как «хашитоксикоз» (зоб Хашимото, сопровождающийся тиреотоксикозом) или тиротропинома, и тогда для обоснования и дифференцирования этих нозологических форм потребуются специальное иммунологическое обследование и исследование гипофизарнотироидной оси регуляции. Таким образом, направления и объем диагностического поиска связаны не только с объективным, но и субъективным факторами, в частности с объемом знаний врача. Итак, степень специфичности каждого симптома также оценивается с определенной долей субъективизма, поэтому несовпадение у клиницистов требований к обоснованности и дифференцированности нозологических форм – обычное явление, и относиться к этому необходимо с должным пониманием, т. е. терпимо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: