Александр Древаль - Диагностика болезней: принципы и клиническая практика

- Название:Диагностика болезней: принципы и клиническая практика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98811-623-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Древаль - Диагностика болезней: принципы и клиническая практика краткое содержание

Диагностика болезней: принципы и клиническая практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Например, если у больного в результате опроса выявлены только полиурия и полидипсия, то более вероятной является диагностическая гипотеза психогенной полидипсии, чем сахарного диабета, специфические жалобы которого включают не только все признаки психогенной полидипсии, но и многие другие.

Следовательно, дифференциально-диагностический принцип достаточного основания является как бы зеркальным по отношению к обоснованию: конкурирую щие диагностические гипотезы обосновываются набором специфических жалоб, а затем из этих гипотез исключаются те, которые объясняют меньший объем проявлений болезни.

Рассмотрим еще один типичный случай использования принципа достаточного основания, когда следует сохранять обе диагностические гипотезы, объясняющие один и тот же симптом. Предположим, что обнаружены 3 симптома С1, С2 и СЗ, обосновывающие болезни Н1, Н2, НЗ и Н4, указанные на рис. 1.5, б. Так же как и на рис. 1.5, а, можно отбросить болезни Н1 и Н4, поскольку нозологий Н2 и НЗ достаточно для объяснения симптомокомплекса (С1, С2, СЗ). Однако принцип достаточного основания не позволяет освободиться ни от Н2, ни от НЗ, так как каждой из них недостаточно для объяснения симптома СЗ или С1 соответственно. Таким образом, если две болезни объясняют наличие одного симптома (симптомокомплекса) у больного, но при этом каждая из них в отдельности объясняет наличие у больного и некоторых других симптомов, то обе следует рассматривать как в равной степени обоснованные и не исключать из процесса дифференциального поиска.

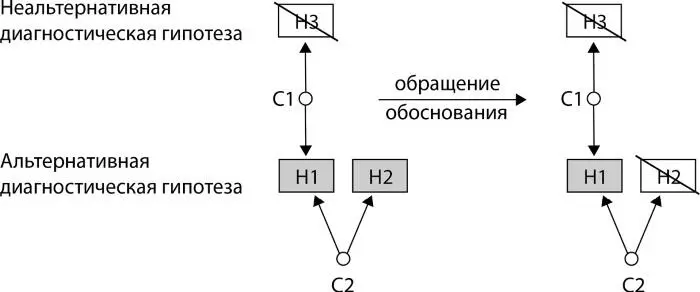

Рис. 1.6.Дифференцирование диагностических гипотез по принципу альтернативности и достаточного основания: альтернативная гипотеза НЗ исключается в силу строго специфического для Н1 (но не для Н3) симптома С2, а Н2 – достаточного основания

Для повышения качества дифференциальной диагностики принцип достаточного основания дополняют принципом альтернативности . Альтернативными считают болезни, которые не могут одновременно сосуществовать у больного. При дифференцировании альтернативных гипотез Н1 и НЗ (рис. 1.6), обоснованных одним симптомом (симптомокомплексом) С1, доста точно получить (указать) для одной из них (пусть Н1) диагностический признак или несовпадающий специфический симптом С2, чтобы исключить на основании альтернативности другую (НЗ).

Таким образом, при использовании принципа альтернативности отпадает необходимость поиска диагностических признаков или специфических несовпадающих симптомов для обеих таких гипотез, так как это не повышает качества дифференцирования. Применение этого принципа как минимум вдвое экономит время, затрачиваемое врачом на дифференцирование болезней. Например, альтернативными болезнями являются гипертрофический вариант зоба Хашимото с гипотиреозом и диффузный токсический зоб с тиреотоксикозом. Но в обоих случаях наблюдается целый ряд совпадающих специфических симптомов, в частности диффузное увеличение щитовидной железы, выпадение волос и др. Обнаружение диагностического признака или строго специфического симптома, симптомокомплекса (см. С2 на рис. 1.6) для одной из таких гипотез исключает другую. В этом случае принцип достаточного основания действует очень надежно.

С учетом всего сказанного выше можно понять, почему у клинициста все более растет уверенность в обоснованности некоторой диагностической гипотезы, когда он выявляет все большее число специфических для нее симптомов, причем именно желание получить максимально широкий спектр специфических симптомов диагностической гипотезы и является движущей силой диагностического поиска. Необходимость поиска специфических симптомов предполагаемой болезни оправдывает лишь принцип достаточного основания, поскольку чем больше обнаружено специфических симптомов рассматриваемой болезни, тем больше у врача основания принять ее за главную и даже единственную диагностическую концепцию, отбросив конкурирующие диагностические гипотезы, объясняющие лишь часть симптомокомплекса, характерного для ведущей диагностической гипотезы.

Руководствуясь принципом достаточного основания, врач упрощает процессы обоснования и дифференцирования болезней: он стремится сразу найти такую нозологию, которая охватила бы максимально широкий симптомокомплекс у больного, и игнорирует те, которые объясняют лишь часть симптомов выделенного симптомокомплекса. То есть наиболее вероятной считается диагностическая гипотеза, которой соответствует максимальное число специфических симптомов у больного.

Таким образом, в реальной клинической практике процесс обоснованиязаключается в подборе вначале такого минимального числа болезней (желательно одной, если возможно), которое позволяет наилучшим образом объяснить весь комплекс симптомов у больного; обобщая этот первый логический шаг, врач утверждает, что выявленные симптомы обосновывают каждую из соответствующих болезней, опираясь в таком утверждении на принцип достаточного основания, когда болезнь обосновывается комплексом специфических симптомов.

В процессе дифференцированиярассматривают две уже обоснованные болезни, имеющие сходные специфические симптомы. Целью этого процесса является выделение таких симптомов сравниваемых болезней, которые позволили бы с разной долей уверенности утверждать, что больной страдает обеими или одной из двух нозологических форм. Такие симптомы называют дифференцирующими, так как они позволяют различить (дифференцировать) болезни со сходными специфическими симптомами. Наиболее распространенные приемы дифференцирования схожих по клинике болезней освещены выше.

Рассмотрим еще один клинический пример, который отражает степень завершенности диагностического от цели лечения заболевания. Предположим, при опросе установлено, что у больного повышение артериального давления носит кризовый характер, сопровождается дрожью во всем теле, бледностью кожных покровов, и криз заканчивается обильным отделением светлой мочи. На этом основании можно заподозрить у больного феохромоцитому, так как обнаружен специфический симптомокомплекс этой болезни. если же при пальпации живота обнаружится опухолевидное образование в области правой почки, причем интенсивная его пальпация провоцирует кризовое повышение артериального давления, сопровождаемое гипергликемией, то на основании принципа достаточного основания такая диагностическая гипотеза станет еще более обоснованной. Когда же в процессе лабораторного обследования у больного обнаружится значительное повышение экскреции катехоламинов, особенно диагностических фракций, эта гипотеза превратится в точный диагноз феохромоцитомы (обнаружен диагностический критерий!), на чем процесс обоснования диагноза закончится.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: