Геннадий Семенов - Топографическая анатомия и оперативная хирургия для стоматологов

- Название:Топографическая анатомия и оперативная хирургия для стоматологов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- Город:СПб

- ISBN:978-5-459-01604-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Семенов - Топографическая анатомия и оперативная хирургия для стоматологов краткое содержание

Топографическая анатомия и оперативная хирургия для стоматологов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

• у кусачек с губками овальной или полукруглой формы желательно использовать только наиболее выступающую часть дуги режущих кромок. Не следует прикладывать усилия к их боковинам;

• исключением являются действия прямоугольными кусачками. При скусывании ими кости следует применять весь контур режущих кромок.

4. Максимальное усилие при применении кусачек с прямолинейной режущей кромкой нужно прикладывать в зоне, отстоящей на 2/ 3расстояния от кончика лезвия.

5. Толщина захватываемого участка кости не должна быть равной максимальной амплитуде разведения режущих кромок. Лучшие условия создаются, если режущие кромки разведены на 2/ 3возможного размаха.

6. Достигать цели нужно за счет последовательного выкусывания мелких костных фрагментов.

7. Недопустимо использование выламывающих движений вперед-назад за счет использования ручек кусачек в качестве своеобразного рычага.

8. Не рекомендуется применять «качательные» движения рукояток кусачек из стороны в сторону из-за возможности раздробления кости.

9. Установив губки кусачек в исходное положение, нужно за счет легкого сжатия рукояток наметить своеобразные зарубки на поверхности кости для исключения соскальзывания инструмента.

10. После установки губок на поверхности кости нужно четко проконтролировать положение режущих кромок для исключения повреждения прилегающих тканей.

11. Для возвращения губок в исходное положение следует использовать действие возвратной пружины.

12. По мере удаления фрагментов кости нужно систематически очищать углубление между режущими кромками от небольших костных осколков.

Распаторы

Распаторы предназначены для отделения надкостницы от кости с помощью клиновидной режущей кромки инструмента. Отделение надкостницы от кости является этапом ряда челюстно-лицевых операций, связанных с необходимостью рассечения кости:

• трепанации верхнечелюстной пазухи;

• резекции нижней челюсти;

• пластических операций.

Распаторы подразделяют на две группы:

1. Общехирургические.

2. Реберные.

Режущая кромка распатора может иметь различные формы:

• прямолинейную;

• изогнутую по дуге, обращенной выпуклостью кнаружи;

• изогнутую по вогнутой дуге (рис. 34).

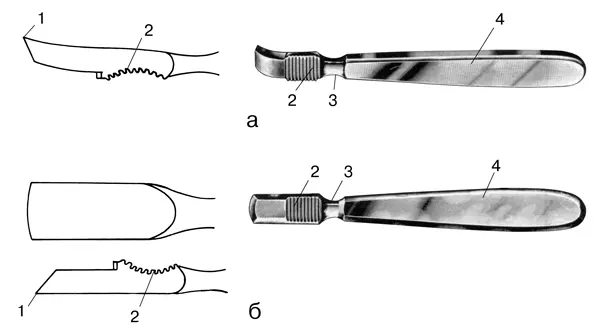

Рис. 34. Основные конструктивные элементы общехирургического распатора: а – изогнутый распатор фарабефа; б – прямой распатор фарабефа. 1 – рабочая кромка; 2 – опорная площадка; 3 – шейка; 4 – рукоятка (по: Medicon instruments, 1986).

Рукоятку общехирургического распатора фиксируют в ладони, упирая дистальную фалангу указательного пальца в рабочую площадку для обеспечения четкого контроля прилагаемого усилия.

• Движение режущей кромки должно быть направлено «от себя»;

• пренебрежение установкой дистальной фаланги указательного пальца на рабочую площадку резко снижает точность движения инструментом;

• изогнутым распатором Фарабефа недопустимо производить скребущие движения «на себя» («как кошка лапой»). В этом случае грубое отслаивание надкостницы происходит за счет воздействия тыльной (нерабочей) поверхности режущей кромки;

• эффективное отслаивание прямым распатором Фарабефа направлено по продольной оси кости «от себя»;

• движения изогнутым распатором целесообразнее производить под прямым углом к продольной оси кости;

• при скелетировании верхнего или нижнего края ребра допустимы осторожные окаймляющие движения режущей кромкой изогнутого распатора.

Реберные трансплантаты нередко используют для замещения дефектов верхней и нижней челюсти. Резекция ребра сопровождается необходимостью отделения надкостницы с внутренней поверхности удаляемого участка.

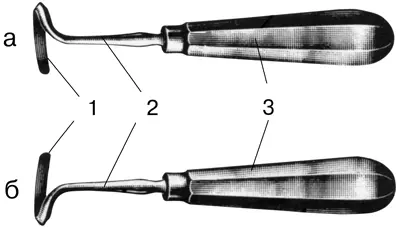

• Рабочая часть реберного распатора имеет форму крючка;

• режущая кромка (лезвие) реберного распатора представляет собой хорду;

• шейка реберного распатора может быть прямой или штыкообразной. Штыкообразная форма шейки распатора более адаптирована к глубоким ранам;

• рукоятка реберного распатора может иметь уплощенную или каплеобразную форму (рис. 35).

Рис. 35. Основные элементы конструкции реберного распатора: а – правый реберный распатор; б – левый реберный распатор; 1 – рабочая часть (лезвие); 2 – шейка; 3 – рукоятка (по: Medicon instruments, 1986).

Понятие о резекции ребра для пластики

Цель операции: извлечение фрагмента ребра с сохранением надкостницы на внешней его поверхности для замещения дефекта челюсти.

Положение больного: лежа на боку или на спине.

Оперативный доступ:

1. Производят линейный разрез кожи длиной 7-10 см с правой стороны между средней подмышечной и лопаточной линиями. Обычно разрез располагают на уровне IV–VI ребер.

2. Последовательно рассекают мягкие ткани груди до надкостницы, покрывающей ребро.

3. Пластинчатыми крючками раздвигают мягкие ткани для обнажения ребра.

Оперативный прием:

• По предварительно сделанному расчету намечают участок ребра, подлежащий резекции (длина извлекаемого участка ребра должна на 5–6 см превышать длину дефекта челюсти).

• По границам зоны резекции на наружной поверхности ребра рассекают надкостницу в виде прямоугольника. При этом поперечные разрезы соответствуют границам резекции, а продольные разрезы проводят отступя на 1–2 мм от верхнего и нижнего краев ребра.

• Прямым распатором Фарабефа отслаивают надкостницу от верхнего и нижнего края ребра.

• С помощью изогнутого распатора Фарабефа по середине ребра отслаивают надкостницу с его граней, намечая канал для проведения реберного распатора Дуайена под заднюю поверхность ребра.

Правила работы реберным распатором

1. Начинать подводить реберный распатор нужно с наиболее опасной стороны – то есть со стороны прилегания межреберного сосудисто-нервного пучка к нижнему краю ребра.

• Межреберный сосудисто-нервный пучок прилежит к нижнему краю ребра (взаимоотношение элементов межреберного сосудисто-нервного пучка в направлении сверху вниз соответствует мнемонической аббревиатуре ВАНя – Вена, Артерия, Нерв).

2. В первый момент подведения инструмента его рабочая часть должна быть ориентирована приблизительно под углом 45° к длиннику ребра. Проводя распатор по задней поверхности ребра, нужно осторожно изменить направление его рабочей части на перпендикулярное относительно ребра.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: