Коллектив авторов - Детский инсульт. Реваскуляризирующие и реконструктивные операции у детей с цереброваскулярной патологией

- Название:Детский инсульт. Реваскуляризирующие и реконструктивные операции у детей с цереброваскулярной патологией

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-4493-4470-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Детский инсульт. Реваскуляризирующие и реконструктивные операции у детей с цереброваскулярной патологией краткое содержание

Детский инсульт. Реваскуляризирующие и реконструктивные операции у детей с цереброваскулярной патологией - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

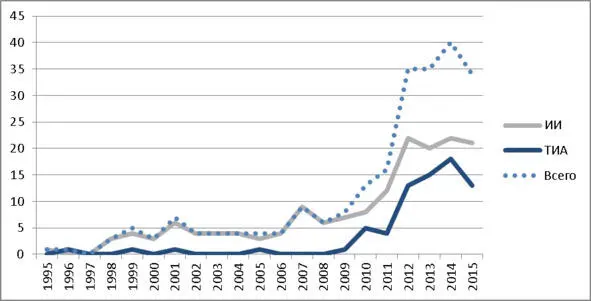

Рис. 1. Частота случаев ишемического инсульта у детей за 1995—2015 годы на территории Екатеринбурга и Свердловской области (население 6 млн. человек).

Средний возраст детей с ИИ в случае его манифестации в возрасте до года составил 19,5 ± 1,2 недель (нами выявлено 7 младенцев с фетальным /перинатальным дебютом ИИ), а в возрастной группе с дебютом в возрасте старше одного года – 6,2 ± 0,4 лет. Для ТИА этот показатель составил 11,8 ± 0,3 лет.

Распределение больных по полу было равномерным, и совпадало с литературными данными: мальчики с ИИ составили 62,7% ( n =102), а с ТИА – 45,2% ( n =33).

Средний риск развития повторного инсульта, по данным литературы, у детей составляет 20%, при этом у детей с одним выявленным фактором риска этот показатель находится в пределах 8%, при сочетании двух факторов и более – нарастает в геометрической прогрессии и достигает 42% [145; 148].

По данным ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», рецидивирование также зафиксировано на уровне 14,2% ( n =23) и 70,4% ( n =50) для ИИ и ТИА соответственно. Средняя частота повторных ИИ была

1,6 ± 1,1 (1—2 эпизода ИИ в сочетании с 2—19 случаями ТИА), средняя частота ТИА – 3,4 ± 0,5 случаев (от 2 до 20 эпизодов). Полагают, что именно невысокий уровень распознаваемости ОНМК в детском возрасте приводит к отсутствию своевременного и полноценного обследования, постановки верного диагноза и своевременного применения мер вторичной профилактики. Так, например, зарегистрирован больной, который перенес 6 ТИА и 2 ИИ прежде, чем был проведено полноценное обследование и установлен диагноз болезни моямоя.

Инвалидность присвоена 61,2% ( n =90) и 9,1% ( n =4) больных из 125 и 62 детей с ИИ и ТИА соответственно, чей катамнез был известен. Стоит отметить, что инвалидность в группе детей с ТИА была обусловлена не неврологическим дефектом: двое детей имели доказанную болезнь моямоя, один – хроническую почечную недостаточность, один – врожденный порок сердца.

Летальность в группе детей с ИИ составила 3,3% ( n =4, 2 маль чика и 2 девочки); все пациенты, перенесшие ТИА, были живы на момент последнего катамнестического визита (минимум 2 года наблюдения).

Таким образом, данные литературы и результаты ограниченных эпидемиологических исследований в России позволяют заключить, что ишемические инсульты в педиатрической практике являются относительно редкой патологией, однако для нее характерны высокая частота рецидивирования, инвалидности и летальности.

2. Классификации детского инсульта

Как уже сказано выше, соотношение геморрагического и ишемического инсультов у детей существенно отличается от взрослой возрастной группы. Единого мнения о соотношении этих вариантов у детей не существует. По всей видимости, преобладание ишемического или геморрагического типа ОНМК в каждом новом исследовании обусловлено профилем специализации и видом оказания помощи в лечебнопрофилактическом учреждении.

Существуют также расхождения в определении варианта инсульта у ребенка. Так, в отечественном научном сообществе так и не сложилось единого мнения, могут ли перивентрикулярная ишемия, внутрижелудочковые и субарахноидальные кровоизлияния в качестве морфологического субстрата перинатального поражения нервной системы у младенцев считаться эквивалентами ишемических или геморрагических типов ОНМК (по аналогии с взрослыми пациентами). Авторы зарубежных клинических руководств по диагностике и лечению инсульта указывают, что исключали младенцев с такими очагами из анализируемых источников литературы. По приводимым эпидемиологическим показателям также становится очевидным, что исследователи не включали пациентов с перинатальной энцефалопатией в сферу своего рассмотрения [183; 107; 146; 220; 280].

Хорошо известно, что ишемический инсульт классифицируют как:

• завершенный инсульт – нарушение мозгового кровообращения, в результате которого формируется стойкий неврологический дефицит; при при спиральной компьютерной томографии (КТ) и магнитнорезонансной томографии (МРТ) головного мозга обнаруживаются очаги ишемического поражения мозговой ткани;

• малый инсульт – острое развитие неврологического дефицита с последующим полным регрессом в течение 2—3 не дель; при КТ и МРТ головного мозга могут выявляться небольшие ишемические очаги;

• прогрессирующий инсульт или инсульт в ходу – острое развитие церебральной ишемии, сопровождающаяся постепенным нарастанием неврологического дефицита на протяжении нескольких дней.

Отдельная нозологическая форма ОНМК – транзиторные ишемические атаки(ТИА), которые характеризуются внезапным развитием неврологического или ретинального дефицита ишемического характера, соотносимого с бассейном определенной артерии, который полностью регрессирует в течение 24 часов. ТИА встречаются значительно чаще, чем инсульты. По частоте ТИА подразделяют на редкие (1—2 раза в год), средней частоты (3—6 раз в год), частые (1 раз в месяц и чаще) [17]. ТИА могут быть проявлением хронической церебральной ишемии (недостаточности) с высоким риском развития в последующем обширного ИИ. Таким образом, ТИА можно считать «предвестником» ИИ.

Международная терминология, используемая при описании детского инсульта, включает следующие понятия:

1. фетальный инсульт (пренатальный, внутриутробный) – до рождения ребенка;

2. перинатальный инсульт (при развитии заболевания в период с 28й недели гестационного возраста по конец первого месяца после рождения);

3. детский инсульт – в возрасте от 1 месяца после рождения до 18 лет [37; 148].

В настоящее время у детей предлагают выделять следующие патогенетические типы ишемического инсульта: гемодинамический, метаболический, эмболический, окклюзионный.

Общепринятой и признанной всеми специалистами классификации НМК у детей не существует. Выше нами приведены классификация, учитывающая возраст, на который пришелся дебют инсульта.

В периодизации самой болезни отечественные специалисты предпочитают опираться на временные рамки, сформированные во взрослой практике.

Группы экспертов предпринимают попытки предложить патогенетические варианты классификации детского инсульта, однако дальше обсуждений не продвигаются. Так, предлагают анатомическую классификацию CASCADE (Childhood AIS Standardized Classification and Diagnostic Evaluation), учитывающую локализацию и/или источник тромбоза/эмболии артерий головного мозга (мелкие церебральные артерии, крупные церебральные артерии, аорта и артерии шеи, сердце) [57]. Разработка классификации CASCADE имела целью создать аналог TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment), принятый во взрослой практике, что практически удалось [76]. Однако, критерии, приведенные в ней трудно или фактически не выполнимы: например, они подразумевают гистологическое подтверждение изменений в церебральных сосудах. Также существенным недостатком данной классификации считается игнорирование в ней эмболического варианта ИИ и тромбофильных состояний.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: