Виктор Сбойчаков - Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований

- Название:Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00404-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Сбойчаков - Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований краткое содержание

Книга также будет полезна практическим лаборантам и фельдшерам, врачам микробиологам и студентам медицинских вузов.

Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

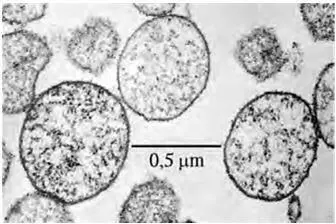

Рис. 9. Электронная микрофотография микоплазм

Особенности внутриклеточного паразитизма риккетсий следует рассматривать, исходя из места их локализации в инфицированной клетке. Некоторые риккетсии размножаются в цитоплазме (возбудители эпидемического и эндемического сыпных тифов и ку-лихорадки). Риккетсии – возбудители клещевых лихорадок – размножаются и в цитоплазме, и в ядре.

Микоплазмы – мелкие самореплицирующиеся грамотрицательные бактерии (прокариоты). Название «микоплазмы» было предложено в 1929 г. К. Новаком, оно подчеркивало их пластичность.

Микоплазмы относятся к классу Mollicutes («мягкокожие»).

При световой микроскопии в окрашенном по методу Романовского – Гимзы препарате видны полиморфные клетки – глобулы различной величины, зерна, иногда нити. При фазовоконтрастной микроскопии определяется гетерогенность популяции не только по величине, но и по оптической плотности отдельных клеток. Диаметр клеток 0,3 – 0,8 мкм (рис. 9). Иногда грушевидные, гантелевидные, ветвящиеся формы могут достигать 100 – 150 мкм либо встречаются в виде элементарных телец – гранул размером всего 0,1 – 0,25 мкм.

Такая полиморфность обусловлена отсутствием клеточной стенки, что качественно отличает их от остальных бактерий. Вместо клеточной стенки микоплазмы покрыты трехслойной цитоплазматической мембраной.

У бактерий под влиянием неблагоприятных факторов внешней среды (при применении антибиотиков, действующих на клеточную стенку) может возникать обратимое состояние L-формы. Клетка микоплазм очень просто организована, она содержит минимальное количество органелл: цитоплазму, рибосомы, циркулярную двунитчатую ДНК, мембранные внутриплазматические структуры и дополнительные органоиды. Мембрана составляет 15 % от массы всей клетки. На ее наружном слое выявляется капсулоподобный слой из полисахаридов. Он играет защитную и адсорбционную роль. Толщина капсулы 20 – 125 нм.

Цитоплазма содержит протеины, липиды, углеводы, РНК и ДНК.

Из дополнительных органелл выделяют сеть фибрилл, расположенных под цитоплазматической мембраной и прикрепленных к ее внутреннему слою. Эти белки выполняют функцию цитоскелета. Есть микроворсинки и терминальные структуры на одном из полюсов клетки – нити с заостренными концами длиной в клетку микоплазмы, которые обеспечивают некоторую скользящую подвижность и адгезию.

Полиморфизм тесно связан с репродукцией микоплазм. Для них характерно как равновеликое, так и неравномерное деление материнской клетки. Возможно также сегментирование цитоплазмы на несколько клеток с образованием в итоге мицеллярной структуры, из которой затем формируются сферические тела.

Новые особи могут возникать и в результате отпочковывания их от поверхности материнской клетки.

Жизненный цикл и метаболизм микоплазм зависит от клетки-хозяина, с которой они тесно связаны. Они персистируют и паразитируют на мембранах эукариотических клеток. Отдельные виды приобрели тропизм к определенной ткани.

Микоплазмы высокоустойчивы к действию низких температур. При температуре от –20 до –65 °C большинство бульонных культур сохраняют жизнеспособность в течение 12 мес., при температуре 4 °C – около 1,5 мес. Применение 50 %-ного глицерина в питательной среде резко увеличивает сроки их жизнеспособности. Устойчивость микоплазм к более высоким температурам зависит от состава среды, в которой они находятся. В средах с повышенным содержанием белка их устойчивость возрастает.

Микоплазмы чувствительны к изменению рН среды в щелочную сторону. При рН > 7,5 их жизнедеятельность резко угнетается.

Хламидии – мелкие грамотрицательные кокковидные микроорганизмы размером 0,25 – 1 мкм. По своим основным признакам они отнесены к бактериям, так как содержат два типа нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), рибосомы, мурамовую кислоту (компонент клеточной стенки грамотрицательных бактерий), размножаются бинарным делением и даже чувствительны к некоторым антибиотикам. Ранее хламидии относили к крупным вирусам. В отличие от бактерий они не растут на искусственных питательных средах, их культивируют в желточном мешке куриных эмбрионов и тканевых культурах так же, как и вирусы. Кроме того, хламидии являются строгими внутриклеточными паразитами и размножаются в основном в цитоплазме клеток человека. Хламидии помещены в одну таксономическую группу с риккетсиями, с которыми их объединяет внутриклеточный паразитизм.

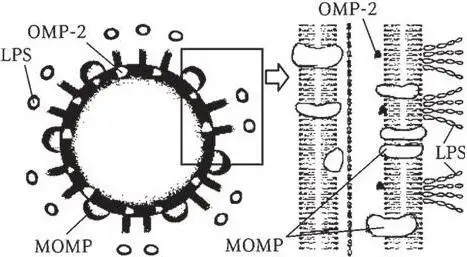

Рис. 10. Структура клеточной стенки хламидий

Структура клеточной стенки хламидий соответствует общему принципу построения грамотрицательных бактерий (рис. 10). Она состоит из внутренней цитоплазматической и наружной мембран (обе являются двойными, обеспечивая прочность клеточной стенки). Антигенные свойства хламидий определяются внутренней мембраной, которая представлена липополисахаридами (LPS). В нее интегрированы так называемые белки наружной мембраны (Outer membrane proteins – OMP). На основной белок наружной мембраны – Maior Outer Membrane Protein (МОМР – элементарное тельце) приходится 60 % от общего количества белка. Оставшаяся антигенная структура представлена белками наружной мембраны второго типа – ОМР-2.

Длительное время считалось, что хламидии имеют характерный дефект ряда ферментных систем и не способны самостоятельно окислять глутамин и пируват, а также осуществлять фосфорилирование и эффективное окисление глюкозы. Ранее также предполагалось, что хламидии являются облигатными внутриклеточными энергетическими паразитами, использующими метаболическую энергию эукариотической клетки в виде АТФ и других макроэргических соединений. В настоящее время анализ генома показал, что хламидии способны синтезировать АТФ, хотя и в незначительных количествах, путем гликолиза и расщепления гликогена. У хламидий отсутствует пептидогликан – компонент клеточной стенки, существующий как у грамположительных, так и у грамотрицательных бактерий, но при этом в геноме содержатся гены, кодирующие белки, которые необходимы для его полного синтеза. Предполагается, что синтезируемые пептидогликан или пептидогликановый компонент имеют функции, отличные от функций других бактерий.

Методом сканирующей электронной микроскопии на поверхности хламидий были выявлены куполообразные структуры, пронизанные микрофиламентами. Функцию этой структуры связывают с транспортом питательных веществ от эукариотической клетки к паразиту. Обнаружение в геноме хламидий генов, кодирующих аппарат для III типа секреции, который обусловливает вирулентность грамотрицательных бактерий, позволило предположить, что это образование осуществляет передачу сигнала от паразита к эукариотической клетке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: