Сергей Рищук - Заболевания репродуктивной системы у детей и подростков (андрологические аспекты)

- Название:Заболевания репродуктивной системы у детей и подростков (андрологические аспекты)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-299-00487-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Рищук - Заболевания репродуктивной системы у детей и подростков (андрологические аспекты) краткое содержание

Книга предназначена педиатрам и узким специалистам в детском поликлиническом звене, хирургам, урологам, гинекологам, эндокринологам и микробиологам, занимающимся проблемами репродуктивных нарушений в центрах семьи и брака, а также будет полезна врачам, работающим в стационарах с детьми подросткового и юношеского возраста. Руководство рекомендовано организаторам системы здравоохранения и всем, кто интересуется современными проблемами андрологии.

Заболевания репродуктивной системы у детей и подростков (андрологические аспекты) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кровоснабжение мошонки богатое и осуществляется передними мошоночными ветвями, идущими от наружных половых артерий, и задними мошоночными ветвями, идущими из внутренних половых артерий. Кроме этого, из нижней надчревной артерии мошонка кровоснабжается ветвями промежностной и кремасторной артерий.

Вены сопровождают одноименные артерии, впадая в наружные половые вены, венозное сплетение семенного канатика и нижние прямокишечные вены.

Иннервация мошонки осуществляется из крестцового сплетения через половой нерв задними мошоночными нервами; от поясничного сплетения – через подвздошно-паховый нерв передними мошоночными нервами и половой ветвью бедренно-полового нерва, а также от крестцового сплетения через промежностные ветви.

Физиология. Мошонка содержит значительное количество эластических волокон и гладкой мышечной ткани, при сокращении которых яичко приближается к полости живота, а при расслаблении отдаляется от него. Это способствует поддержанию оптимальной температуры в яичках – на 2 – 3 градуса ниже температуры тела. Семенной канатик подвешивает яичко с придатком. В нем располагаются сосуды, нервы и семявыносящий проток. Сокращение мышцы, поднимающей яичко ( m. cremaster ), входящей в состав семенного канатика, является защитной реакцией. Яичко подтягивается и прячется в углублении корня мошонки (безусловный рефлекс).

Глава 2

ЭМБРИОГЕНЕЗ И НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РЕПРОДУКТИВНО-ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

2.1. Эмбриогенез и дифференцировка органов репродуктивно-половой системы

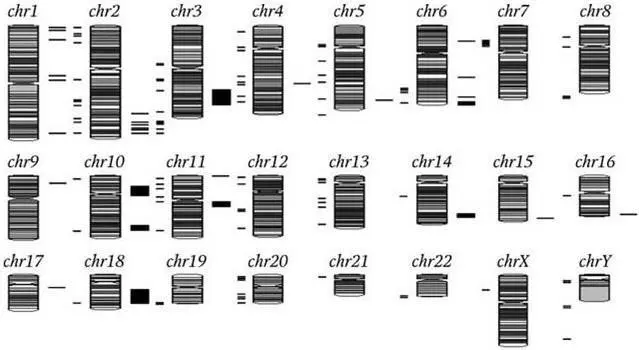

Прежде чем коснуться аспектов эмбриогенеза, следует напомнить некоторые постулаты и принципы функционирования генетического аппарата человека (см. цв. вкл., рис. 2.1; 2.2 и 2.3).

Первый уровень построения генома предполагает организацию дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) с гистоновыми белками – образование нуклеосом. Две молекулы специальных нуклеосомных белков образуют октамер в виде «катушки», на которую наматывается нить ДНК. На одной нуклеосоме размещается около 200 пар оснований. Между нуклеосомами остается фрагмент ДНК размером до 60 пар оснований, называемый линкером. Этот уровень укладки позволяет уменьшить линейные размеры ДНК в 6 – 7 раз (см. цв. вкл., рис. 2.4).

На следующем уровне нуклеосомы укладываются в фибриллу (соленоид). Каждый виток составляет 6 – 7 нуклеосом, при этом линейные размеры ДНК уменьшаются до 1 мм, то есть в 25 – 30 раз.

Третий уровень компактизации – петельная укладка фибрилл – образование петельных доменов, которые под углом отходят от основной оси хромосомы. Их можно увидеть в световой микроскоп как интерфазные хромосомы типа «ламповых щеток». Поперечная исчерченность, характерная для митотических хромосом, отражает в какой-то степени порядок расположения генов в молекуле ДНК.

Если у прокариот линейные размеры гена согласуются с размерами структурного белка, то у эукариот размеры ДНК намного превосходят суммарные размеры значимых генов. Это объясняется, во-первых, мозаичным, или экзон-интронным, строением гена: экзоны – фрагменты, подлежащие транскрипции, – чередуются с интронами – незначащими участками (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Гаплоидный набор хромосом у мужчины

Последовательность генов сначала полностью транскрибируется синтезирующейся молекулой РНК, из которой затем вырезаются интроны. Экзоны сшиваются, и в таком виде информация с молекулы иРНК считывается на рибосоме. Второй причиной колоссальных размеров ДНК является большое количество повторяющихся генов. Некоторые гены повторяются десятки или сотни раз, а есть и такие, у которых встречается до 1 млн повторов на геном. Например, ген, кодирующий рибосомальную РНК (рРНК), повторяется около 2 тыс. раз (см. цв. вкл., рис. 2.6; 2.7).

Развитие половых желез в эмбриогенезе (Балаболкин М. И., 2002) обусловлено набором половых хромосом, образующихся после оплодотворения яйцеклетки. Кариотип 46XX определяет развитие яичников, а 46XY – яичек.

Мужские и женские гонады развиваются из трех различных компонентов: целомического эпителия, мезенхимы и примордиальных герминальных клеток. Первичная половая дифференцировка – это процесс развития половых гонад, который начинается на 6 – 7-й неделе эмбрионального развития. Почки, надпочечники и половые железы развиваются в тесном взаимодействии, имеют общее происхождение и являются производными одной и той же области примитивной мезодермы. Под влиянием транскриптационных факторов, в частности фактора WT1 (туморосупрессор опухоли Вилмса), клетки мезодермы трансформируются в почечный примордиум и адреногенитальный примордиум. Последний под влиянием двух транскриптационных факторов – SF1 (ген стероидогенного фактора 1, СФ1) и DAX1 – в последующем развивается в кору надпочечника и первичную гонаду. Для развития и функционирования коры надпочечников и первичной гонады требуется нормальная экспрессия SF1. Принято считать, что его действие заключается не в инициации, а в поддержании развития и образования первичной гонады и ранней фазы развития репродуктивного тракта. Следует отметить, что за развитие коры надпочечников отвечает фактор транскрипции DAX1.

Ген SF1 у человека локализуется на хромосоме 9q33 и содержит семь экзонов, включая два некодирующих. SF1 является ядерно-рецепторным транскрипционным фактором и регулирует экспрессию многих генов, в том числе генов, кодирующих стероидогенез кортикостероидов. Исключительная важность SF1 в эмбриогенезе гонад подтверждается работой J. J. Acherman (1999), в которой доказано, что мутация гена SF1 сопровождается нарушением половой дифференцировки. У больного с женским фенотипом сразу после рождения отмечалась надпочечниковая недостаточность. Однако при обследовании был установлен мужской кариотип 46XY. Кроме того, в области живота определялись структуры протоков Мюллера и маленькие тестисподобные образования.

Кроме SF1, первичная роль в развитии примордиальной гонады бипотенциальных протоков принадлежит опухольсупрессорному фактору Вилмса (WT1, или ВО1). Локус гена WT1 у человека локализуется на хромосоме 11p13 и фактически состоит из двух генов – WT1 и WIT1. Экспрессия этого гена у эмбриона человека выявляется, начиная с 28-го дня беременности, в тканях производных мезодермы – почках, гонаде (клетки Сертоли), мезотелии, а также в спинном и головном мозге. Мутации гена WT1 идентифицированы у больных с Дэнис – Дрэш синдромом (DDS). Указанный синдром характеризуется триадой:

1) гонадальный дисгенез с нарушенной маскулинизацией у эмбриона мужского пола;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: