М. Дроздова - Заболевания крови

- Название:Заболевания крови

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Конспекты, шпаргалки, учебники «ЭКСМО»b4455b31-6e46-102c-b0cc-edc40df1930e

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-29525-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

М. Дроздова - Заболевания крови краткое содержание

Полный справочник содержит подробную информацию о причинах, механизмах развития заболеваний системы крови. Большое внимание уделено органам кроветворения, строению и функциям клеток крови, а также приведены показатели форменных элементов крови в норме и при патологии.

Широко освещены вопросы диагностики и лечения основных заболеваний крови: анемии, гемобластоза, гемофилии и т. д. Доступно изложены методы реабилитации больных после химиотерапии и трансплантации костного мозга.

Данная книга поможет Вам ознакомиться с различными вопросами гематологии.

Заболевания крови - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, кровоточивость при тромбоцитопениях связана как с повышенной ломкостью микрососудов, так и с их повышенной проницаемостью для эритроцитов и других компонентов крови.

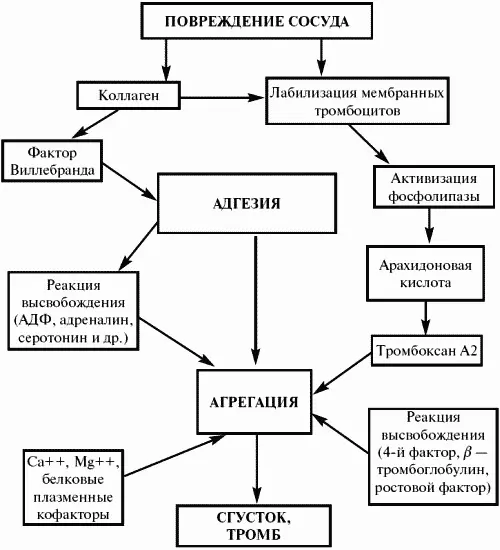

Адгезивно-агрегационная функция . Способность тромбоцитов приклеиваться к поврежденным участкам сосудистой стенки и быстро образовывать в таких местах тромбоцитарную пробку, останавливающую кровотечение, была выявлена еще в конце XX в. Формирование тромбоцитарной пробки начинается с прилипанием тромбоцитов к субэндотелиальным структурам сосудистой стенки (к базальной мембране). Коллаген – главный стимулятор этого процесса, хотя прилипания тромбоцитов могут вызывать и другие компоненты соединительной ткани. Еще до взаимодействия с оголенной базальной мембраной тромбоциты подвергаются сложной внутренней перестройке – меняют свою форму (плоскую дискоидную на сферическую), выбрасывают длинные нитчатые отростки-псевдоподии, приобретая способность прикрепляться как к соединительной ткани, так и друг к другу.

Известно, что в кровотоке указанная перестройка тромбоцитов происходит до того, как они достигнут поврежденного участка сосуда, вследствие чего к сосуду они уже доставляются, будучи подготовлены к прилипанию и агрегации. Одновременно с этим в кровотоке интенсивно идет и другой процесс – склеивание тромбоцитов друг с другом, в результате чего образуются конгломераты, состоящие из 3–15–20 клеток, которые приклеиваются к первично адгезировавшим тромбоцитам. В результате гемостатическая пробка быстро увеличивается в объеме и через 1–3 мин полностью заполняет просвет кровоточащего сосуда.

Прилипание и агрегация тромбоцитов – сложная биологическая реакция, требующая участия ряда внешних и внутренних, исходящих из самих тромбоцитов, стимуляторов, энергетических затрат, глубокой перестройки свойств кровяных пластинок. Важнейшим плазменным кофактором адгезии тромбоцитов к коллагену является синтезируемый в эндотелии и циркулирующий в крови гликопротеин – фактор Виллебранда. Тромбоциты способны накапливать этот фактор в своих гранулах и выделять его в окружающую среду при активации (дегрануляция, «реакция освобождения»). Агрегация тромбоцитов реализуется рядом включающихся сопряженно и последовательно стимуляторов (агонистов): коллаген, АДФ, арахидоновая кислота и ее производные, адреналин, тромбин.

В первичном запуске агрегации ведущая роль принадлежит АДФ. Его первые небольшие количества поступают из поврежденной сосудистой стенки и эритроцитов, мацерирующихся в зоне гемостаза. Затем АДФ выделяют в окружающую среду сами первично адгезировавшие и активированные тромбоциты в процессе присущей этим клеткам «реакции освобождения». В результате вышеописанных процессов концентрация АДФ в зоне гемостаза быстро нарастает. И спустя уже 20 с после перерезки артериолы около 50% всего имеющегося в тромбоцитах АТФ превращается в АДФ.

Сопряженно с АДФ из тромбоцитов выделяются содержащиеся в тех же гранулах другие стимуляторы агрегации – адреналин, серотонин. Однако особое значение имеет то, что в лабилизированных тромбоцитах активируются мембранные фосфолипазы, циклооксигеназа и тромбоксан-синтетеза, в результате чего образуются мощные стимуляторы агрегации – арахидоновая кислота и ее производные, в том числе наиболее активный агрегант этой группы – тромбоксан А 2.

Аналогичным образом в эндотелии и гладкомышечных клетках стенок кровеносных сосудов активируется образование эндоперекисей простагландинов, но на последнем этапе под влиянием фермента простациклин-синтетазы в них образуется и выделяется в кровь мощный ингибитор агрегации тромбоцитов и вазодилататор – простациклин.

Таким образом, система простагландинов – один из важных регуляторов агрегационной функции тромбоцитов и их взаимодействия с сосудистой стенкой.

Для клиницистов знакомство с этими механизмами имеет существенное значение, поскольку с нарушением образования аденилатциклазы или с ее блокадой связан ряд наследственных («аспириноподобный синдром») и приобретенных, в том числе лекарственных, тромбоцитопатий. Препараты, ингибирующие эту систему, используются в антитромботической терапии, хотя целесообразность применения некоторых из них весьма проблематична, поскольку они в равной степени подавляют как агрегацию тромбоцитов, так и образование в эндотелии антитромботического агента – простациклина.

Тромбин – чрезвычайно сильный агрегирующий агент, завершающий «реакцию освобождения» внутрипластиночных факторов, укрепление фибрином тромбоцитарной пробки. Важно, что агрегацию он вызывает в дозах, значительно меньше тех, какие необходимы для свертывания крови. Формирование тромбоцитарной пробки опережает свертывание, хотя отдельные волокна фибрина все же обнаруживаются в ней и на ранних этапах агрегации.

Взаимодействуя с мембранным гликопротеином V, тромбин формирует на тромбоцитах рецепторы к активированным плазменным факторам свертывания X и V. Закрепляясь на тромбоците, фактор Ха получает защиту от антикоагулянтного действия антитромбина III и гепарина, что играет важную роль в реализации локального свертывания крови в зоне тромбирования сосудов.

В механизме тромбоцитарного гемостаза важным и вместе с тем очень уязвимым звеном является «реакция освобождения» гранул и содержащихся в них агентов, необходимых как для осуществления гемостаза, так и для репарации поврежденной сосудистой стенки. Без «реакции освобождения» процесс агрегации обрывается на начальном этапе и не завершается формированием полноценной тромбоцитарной пробки. Это нарушение часто наблюдается как при наследственных, так и при вторичных (симптоматических) тромбоцитопатиях.

Схема 1 Агрегация тромбоцитов

«Реакция освобождения» реализуется в 3 этапа:

1) подготовительный, характеризующийся смещением содержащихся в тромбоците плотных гранул в центр клетки и расширением проникающих вглубь тромбоцита каналов;

2) ранняя «реакция освобождения» с выходом из клетки (секрецией) гранул I и II типа;

3) поздняя «реакция освобождения» – секреция гранул III и IV типа.

В тромбоцитах различают 4 типа секретируемых гранул высокой электронно-оптической плотности.

I тип – гранулы, с которыми секретируются важные для гемостаза небелковые компоненты: АТФ, АДФ, серотонин, пирофосфат, адреналин, кальций.

II тип – гранулы, содержащие низкомолекулярные белки, фактор Виллебранда и фибриноген; наиболее важны в этих гранулах 2 разновидности пластиночного антигепаринового фактора (фактор 4 тромбоцитов, ПФ-4), β-тромбоглобулин, ростовой (митогенный) фактор, стимулирующий синтез ДНК и деление клеток, фактор Виллебранда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: