Александр Коган - Основы физиологии высшей нервной деятельности

- Название:Основы физиологии высшей нервной деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Высшая школа

- Год:1988

- Город:М.

- ISBN:5-06-001444-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Коган - Основы физиологии высшей нервной деятельности краткое содержание

Учебник состоит из двух частей: общей физиологии высшей нервной деятельности, где изложены общие свойства условных рефлексов и нервных процессов, лежащих в их основе, и частной физиологии высшей нервной деятельности, где рассмотрены особенности условно-рефлекторного поведения основных классов животных, а также высшая нервная деятельность человека. 2-е издание (1-е — 1959 г.) значительно обновлено; особое внимание обращено на возможности использования высшей нервной деятельности для решения практических задач.

Максимальная ширина картинки в этой fb2-книге — 600 пикселей, но большинство картинок имеют размер не более 460 пикселей.

Основы физиологии высшей нервной деятельности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

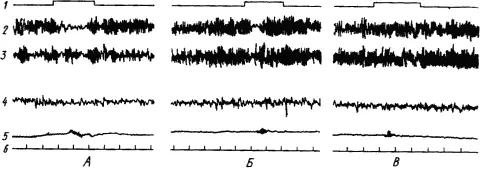

Рис. 17. Изменение ЭЭГ человека при выработке условного двигательного рефлекса на звук метронома. А — после 10 сочетаний; Б — после 28 сочетаний; В — после 80 сочетаний (по А.Б. Когану):

1 — включение метронома, 2, 3 — отведение от левой и правой роландовых борозд, 4 — от височной коры, 5 — электромиограмма общего разгибателя пальцев руки, реагирующей движением, 6 — отметка времени (1 с)

Исследование фоновой ритмики при выработке условных пищевых и оборонительных рефлексов у кроликов в условиях свободного поведения показало учащение колебаний ЭКоГ и укорочение периода условного ответа. При этом наблюдали сходный характер изменений электрической активности при пищевом и оборонительном рефлексах. В специальных опытах с созданием пищевой (голодание) или оборонительной (болевое раздражение) доминанты в коре, ретикулярной формации и лимбических структурах возникали синхронизированные колебания, отражающие высокий уровень неспецифической активации. Эта активация проявлялась не только в учащении импульсов ответов нейрона на условные раздражители, но и в периоды между их предъявлением (рис. 18). Так в деятельности нейронов отражались фазические и тонические компоненты ее перестроек при образовании как пищевых, так и оборонительных условных рефлексов. Однако прямо противоположная реакция в случае пищевого или болевого подкрепления сигнала означает, что проявившаяся в электрической активности неспецифическая активация избирательно действует на структуры мозга, реализующие процессы разного биологического значения. Пищевое подкрепление условного рефлекса придает ему эмоционально-положительный, а оборонительное — эмоционально-отрицательный характер.

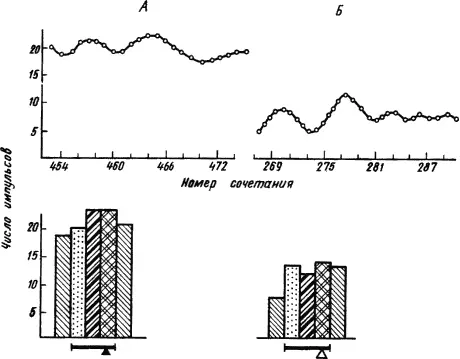

Рис. 18. Тонические и фазические импульсные реакции нейронов гиппокампа при условном пищевом (А) и оборонительном (Б) рефлексах (по Б.И. Котляру, Н.О. Тимофеевой):

А — уровень фоновой активности между сочетаниями, Б — усредненное количество импульсов за 1 с в разные этапы условно-рефлекторной деятельности; чертой отмечено время действия условного раздражителя, треугольником — момент условной реакции

Процессы образования временных связей находят отражение и в сверхмедленных колебаниях потенциалов (СМКП). Так, при выработке у кролика условного оборонительного рефлекса на световой сигнал, сопровождаемый электрокожным подкреплением, наблюдали закономерные изменения СМКП. При этом в начальный период увеличиваются амплитуда и частота СМКП в коре и ряде подкорковых структур, достигая максимума при генерализации рефлекса. Прочное его закрепление сопровождается уменьшением СМКП до полного исчезновения, а угашение рефлекса вновь их вызывает. При выработке условных рефлексов у кроликов происходил сдвиг потенциалов коры вначале в сторону позитивности, а затем негативности, нарастающей по мере укрепления рефлекса. Такую негативизацию рассматривают как показатель деполяризации, обусловливающей местное возбуждение.

Обнаружение связи медленных электрических процессов с психической деятельностью человека (Н.П. Бехтерева, 1966) было исходным для целого направления исследований их динамики, например при обучении иностранным словам или использовании для анализа нейрофизиологических механизмов мнестической деятельности и процесса формирования матрицы долгосрочной памяти. В последнее время СМКП связывают с метаболическими процессами, влияющими на электродный потенциал, а их сдвиги, наблюдаемые при выработке условного рефлекса, обозначают как колебания биоэлектрохимической активности.

Таким образом, при формировании временных связей динамика электрических реакций десинхронизации основной ритмики сверхмедленных потенциалов и усвоения ритма условного раздражителя отражает вначале широкий охват возбуждением неспецифических и специфических систем на корковом и подкорковом уровнях. Он соответствует стадии генерализации условного рефлекса, по мере закрепления которого происходит сосредоточение этих электрических реакций в специфических структурах корковых проекций сигнала и двигательного ответа, а также в подкорковых образованиях.

Вызванные потенциалы.Рассмотренное выше явление усвоения ритмов раздражения представляет собой серии укороченных вызванных потенциалов, в которых полное развитие каждого из них прерывается возникновением следующего. В более полном виде вызванные потенциалы (ВП) с их первичными ответами и поздними компонентами выявляются при относительно редких (1–2/с) раздражениях и могут быть использованы как показатели динамики процессов высшей нервной деятельности. В результате многочисленных исследований изменений ВП в зоне сигнального раздражителя при образовании временных связей накопились разнообразные и во многом противоречивые сведения о закономерностях этих изменений.

Так, в первых исследованиях динамики ВП проекционных зон сигнального раздражителя при выработке условного рефлекса одни авторы отмечали его увеличение, другие — уменьшение, третьи — вообще ставили под сомнение наличие закономерной корреляции между ходом образования условного рефлекса и изменениями ВП. Видимо, причина противоречивых результатов состояла в том, что изменения ВП в чрезвычайной степени зависят от стадии образования условного рефлекса (генерализованного или специализированного, непрочного или упроченного), от локализации отведения (проекция условного или безусловного раздражения, первичные или вторичные сенсорные зоны), от вида, возраста и состояния объекта.

Дальнейшие исследования наглядно показали наличие такой зависимости. Изменения ВП происходят по стадиям формирования условного рефлекса. В большинстве случаев начало образования временной связи может сопровождаться некоторым снижением величины ВП. На стадии генерализации условного рефлекса иррадиация возбуждения в коре мозга проявляется в виде усиления и широкого распространения ВП почти на все области коры и укорочения латентных периодов их ответов на раздражители.

На стадий упрочения условного рефлекса происходит ограничение области возникновения ВП, отражающее концентрацию процессов возбуждения в его исходном очаге. При этом величина и форма ВП приближаются к исходным. Обобщение результатов исследования динамики ВП в сопоставлении с другими показателями выработки условных рефлексов позволило заключить, что процесс отражения окружающего мира меняет свой характер на разных этапах условно-рефлекторной деятельности. Например, начальное увеличение с последующим снижением негативной волны ВП соответствует восстановлению угашенной реакции внимания. Возрастание амплитуды негативной волны идет параллельно приобретению условным раздражителем сигнального значения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: