Александр Губин - Острая кривошея у детей: Пособие для врачей

- Название:Острая кривошея у детей: Пособие для врачей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Н-Лcc2d7790-481e-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2010

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-94869-107-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Губин - Острая кривошея у детей: Пособие для врачей краткое содержание

Монография посвящена самому частому вертебрологическому заболеванию у детей, обозначенному как синдром «острой кривошеи». В рамках изучения проблемы большое внимание уделено особенностям строения шейного отдела позвоночника у детей. Предложена собственная теория развития синдрома у большинства пациентов. Представлены алгоритмы дифференциальной диагностики и варианты лечения. Книга предназначена для детских хирургов, ортопедов-травматологов, врачей восстановительной медицины, остеопатов, специалистов по лучевой диагностике. Может использоваться в качестве пособия для студентов и ординаторов.

Острая кривошея у детей: Пособие для врачей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Широкое применение современных методов MPT и многоплоскостной компьютерной томографии позволяет нам in vivo получить данные лучшие по качеству по сравнению с операционными находками и материалом вскрытия, и пересмотреть трактовку рентгенологических данных.

Клинический пример хорошо демонстрирует возможности современных методов визуализации.

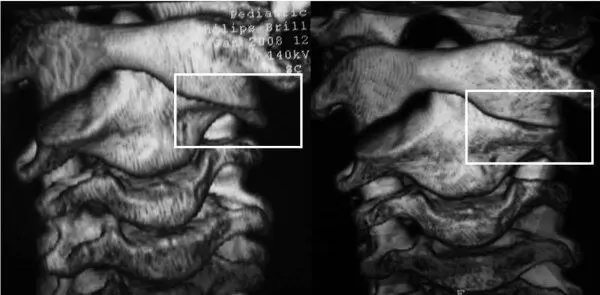

Больной В., 12 лет. На фоне полного здоровья после ночного сна почувствовал резкие боли в шее. Был доставлен в клинику Педиатрической академии через 1 час после начала заболевания. Болевой синдром крайне выражен. Ребенок поддерживает голову руками. Голова с наклоном вправо. Проверить объем движений невозможно. В течение 30 минут при смене положения тела мальчик максимально поворачивает голову в правую (здоровую) сторону (рис. 6.2). После этого болевой синдром резко снижается. Полный блок ротации. Рентгеновские снимки неинформативны, из-за невозможности получить правильную укладку. Через 2 часа от начала заболевания производится МРТ и 3D КТ. На МРТ в унковертебральной области CIII–CIV слева обнаруживается четкий гиперинтенсивный сигнал треугольной формы (рис. 6.3).

Рис. 6.2.Фиксированная ротационная установка головы у пациента 12 лет с атланто-аксиальном блокированием на фоне «унковертебрального клина»

Рис.6.3. МРТ больного В., 12 лет в режиме подавления жира. Четко визуализируется треугольная зона гиперинтенсивного сигнала в заднебоковых отделах межтелового пространства. Контур диска отделен от этой зоны

Рис. 6.4.Больной В., 12 лет

А – 3D КТ реконструкция в первые часы от поступления. Рамкой ограничен левый атланто-аксиальный сустав с захождением суставных поверхностей.

В – 3D КТ реконструкция на 4 сутки. Ребенок максимально повернул голову вправо. Рамкой ограничен левый атланто-аксиальный сустав без захождения суставных поверхностей

На КТ полное захождение левой суставной поверхности атланта вперед и вниз (левосторонний унилатеральный вывих) (рис. 6.4 А). После 3 суток манжеточного вытяжения объем движений восстановился. Кривошея практически не отмечается. Болевой синдром минимален. Мы провели контрольное функциональное 3D КТ в среднем положении и с максимальным поворотом вправо (рис. 6.4 Б). При этом левая суставная поверхность атланта выходит за пределы левой суставной поверхности аксиса, но не заходит за него (не опускается каудально). В течение 2-летнего периода наблюдений рецидивов атланто-аксиального блока не повторялось. На приведенном примере видно, что провокацией блокирования явился «унковертебральный клин», который заставил пациента искать наименее болезненное положение головы. Учитывая ротационную гипермобильность в сегменте CI–CII это привело к унилатеральному вывиху.

Мы не обнаружили попыток связать выраженность патологического положения головы с особенностями рентгенологической картины. Не смотря на то, что часть авторов подробно описывали объем движений у пациентов, это ни как не влияло на постановку окончательного диагноза или характер лечения [3].

Также в литературе не обнаружено связи между возрастом пациентов и длительностью болевого синдрома. В общем, боли после начала лечения по данным разных авторов купируются от нескольких часов до нескольких дней [4, 5,6]. По нашим данным – от одних до десяти суток [7, 8, 9].

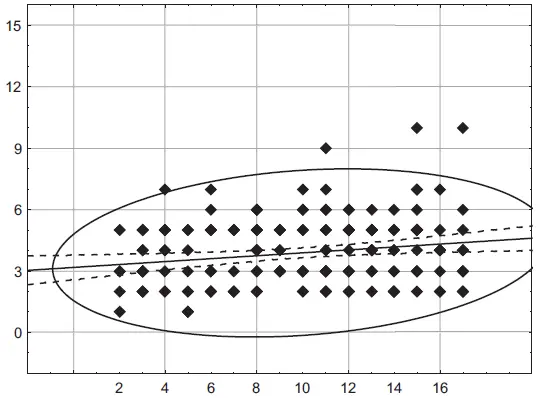

Проверена нулевая гипотеза о взаимосвязи возраста пациента с длительностью болевого синдрома. Непараметрический корреляционный анализ Spearman Rank two-tailed показал, что признаки обнаружили прямую корреляцию р = 0,037. Коэффициент корреляции рангов rho = + 0,16.

Визуальное исследование зависимости представленных признаков представлено на диаграмме рассеяния (рис. 6.5). Данные отображены точками (ромбики) в двумерном пространстве. Две координаты (X и Y), которые определяют положение каждой точки, соответствуют значениям двух признаков, измеренных на интервальной шкале. Видно, что между переменными имеется взаимосвязь – множество точек данных занимает эллипсовидное облако.

Таким образом, между возрастом пациентов, поступивших с острой кривошеей, и длительностью болевого синдрома имеется прямая взаимосвязь: чем старше ребенок, тем длительнее протекает у него болевой синдром. Так у детей ясельного возраста максимальная длительность болевого синдрома составила 5 дней, а у старших школьников – 10 дней.

В отношении неврологического статуса одни из авторов говорят о полной неврологической интактности [4, 10], другие же указывают на легкие неврологические симптомы в виде слабости в конечностях и головные боли [11]. В нашей группе пациентов, поступавших с острой кривошеей, неврологическая симптоматика наблюдалась у 2 пациентов. У одного из них был диагностирован взрывной перелом CV после занятий борьбой, а у другой дислокация CI на фоне манифестации порока развития «зубовидная кость» после незначительной травмы. Дети с доброкачественной формой острой кривошеи и подтвержденным острым и хроническим атланто-аксиальным блокированием очаговой неврологической симптоматики не имели.

Рис. 6.5Взаимосвязь возраста пациента (по оси X) и длительности болевого синдрома (по оси Y)

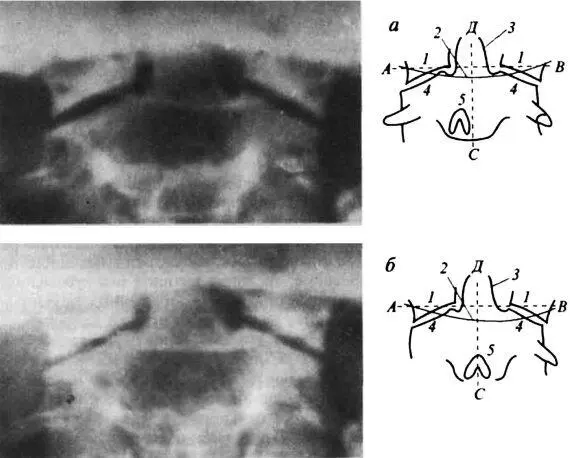

Подавляющее большинство работ касается лучевого исследования атланто-аксиального сочленения. Некоторые авторы полагают, что для постановки диагноза вполне достаточно только признака асимметричного расположения зубовидного отростка аксиса относительно боковых масс атланта [12, 13]. Причем на приведенных примерах рентгенограммы до и после вправления практически не отличаются, сохраняя описанные авторами признаки подвывиха [2].

Другие ставят под сомнение достоверность большинства наблюдаемых рентгенологических признаков, связывая их с невозможностью произвести правильную укладку при выполнении рентгенологического исследования [14, 15, 16] или рассматривают их как вариант нормы [17]. Смещение суставных фасеток атланта и аксиса по ширине рядом авторов рассматривается как наиболее достоверный признак, на который меньше всего влияют нарушения правильности укладки [18, 19, 4].

Рис. 6.6.а – типичная рентгенологическая картина подвывиха; б – после вправления подвывиха. 1 – боковые массы атланта; 2 – контур нижнего края задней дуги атланта; 3 – зубовидный отросток аксиса; 4 – верхние суставные фасетки аксиса; 5 – остистый отросток аксиса. При ротационном подвывихе атлант не только смещен (сдвинут) в «здоровую» сторону, но и наклонен в ту же сторону (а – угол наклона атланта составляет 3°). После вправления наклон атланта устраняется (б – линия АВ перпендикулярна линии СО) (из книги Луцик А. Л. Кранио-вертебральные повреждения и заболевания / А. Л. Луцик, И. К. Раткин, М. Н. Никитин. – Новосибирск: Издатель, 1998. С. 102)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: