Александр Губин - Острая кривошея у детей: Пособие для врачей

- Название:Острая кривошея у детей: Пособие для врачей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Н-Лcc2d7790-481e-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2010

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-94869-107-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Губин - Острая кривошея у детей: Пособие для врачей краткое содержание

Монография посвящена самому частому вертебрологическому заболеванию у детей, обозначенному как синдром «острой кривошеи». В рамках изучения проблемы большое внимание уделено особенностям строения шейного отдела позвоночника у детей. Предложена собственная теория развития синдрома у большинства пациентов. Представлены алгоритмы дифференциальной диагностики и варианты лечения. Книга предназначена для детских хирургов, ортопедов-травматологов, врачей восстановительной медицины, остеопатов, специалистов по лучевой диагностике. Может использоваться в качестве пособия для студентов и ординаторов.

Острая кривошея у детей: Пособие для врачей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

A. преобладание бокового наклона;

Б. преобладание ротационного компонента;

B. наличие кифотического компонента.

3. Оценка тяжести болевого синдрома:

A. передвигается свободно, боль только при попытке вывести голову в правильное положение;

Б. все движения резко болезненны, при ходьбе боль усиливается;

B. резкий болевой синдром – пациент отказывается от попыток движений головой, стремится иммобилизовать шейный отдел (держит голову руками).

4. Пальпация.

A. боль на стороне напряжения кивательной мышцы и вершине деформации;

Б. наличие смещенного в сторону остистого отростка CII;

B. боль при надавливании на остистые отростки.

Анамнестически неблагоприятными факторами были:

1. начало болей и вынужденного положения головы сразу после травмы;

2. наличие неврологических нарушений в момент травмы;

3. полная неэффективность догоспитальных средств помощи.

При осмотре признаками возможного тяжелого нарушения были:

1. большое количество стигм дисэмбриогенеза и неврологическая симптоматика;

2. ротационная установка головы («соск-robin» position);

3. боковое отклонение остистого отростка CII;

4. локальная выраженная боль при пальпации остистых отростков. Выраженность болевого синдрома ни в одном случае не указывала на тяжесть поражения, но влияла на тактику оказания врачебной помощи. Более того, дети с такими тяжелыми поражениями как взрывной перелом CVII и «зубовидная кость» с патологическим подвывихом CI имели невыраженный болевой синдром! Наиболее сильные боли были у пациентов с «аномалией тропизма» и типичной острой кривошеей с преобладанием бокового наклона головы.

На основании клинического осмотра и сбора анамнеза производились назначения дополнительных методов исследования. При отсутствии ротационной установки головы основной рентгенологической проекцией служила боковая спондилография. Она позволяла исключить наличие аномалий, механических и деструктивных повреждений. Трансоральная рентгенограмма, как правило, была технически исполнима в тех случаях, когда ее информативность была низка, то есть при отсутствии выраженного патологического положения головы, когда пациента можно было правильно уложить для проведения снимка. При наличии подозрений на тяжелую травму позвоночника, сопровождающуюся нестабильностью, проведение рентгенографии через рот опасно, так как требует запрокидывания головы.

Таким образом, основное значение трансоральной рентгенограммы при остро развившемся вынужденном положении головы у детей – это обнаружение случайных находок. Если имелась клиника выраженной ротационной установки головы вне зависимости от возможности оценить или произвести трансоральный снимок, целесообразно было проведение КТ в экстренном порядке. Данное положение хорошо согласуется с работами и рекомендациями зарубежных специалистов. Но даже КТ при атланто-аксиальном подвывихе далеко не всегда достаточно информативна.

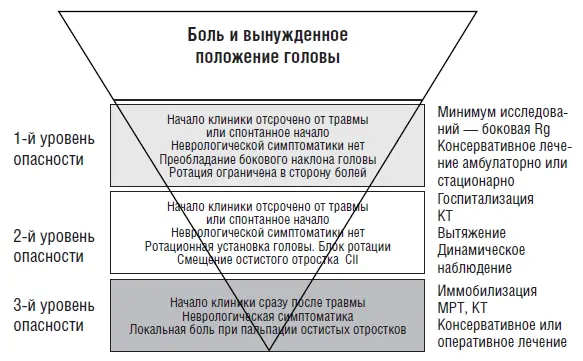

Обеспечить каждому больному с острой кривошеей полное лучевое обследование и длительное наблюдение в стационаре невозможно. Поэтому необходимо выделить «уровни опасности» для обеспечения адекватного ведения этой группы пациентов. Предлагаем выделить 3 уровня, построенных методом исключения (рис. 6.9).

Рис. 6.9.Алгоритм действий хирурга при обращении пациентов с острым болевым синдромом и вынужденным положением головы в стационар. 3 «уровня опасности» по нарастающей. Пирамида, сужающаяся к 3 уровню условно отражает количество пациентов

Первый уровень это основной поток пациентов с полиэтиологическими, в большинстве случаев «доброкачественными» поражениями шейного отдела позвоночника. Второй уровень – пациенты с истинными атланто-аксиальными подвывихами, требующие обязательного тракционного лечения для предотвращения перехода патологии в хроническую стадию.

Третий уровень включает пациентов с опасностью механической и неврологической нестабильности, что, как правило, требует оперативного лечения. Помимо обычной травмы, сюда попадают дети с манифестацией пороков развития шеи и деструктивными процессами инфекционного происхождения.

Лечение

После первичного обследования пациенты делились на следующие группы:

1. С подозрением на травму или манифестацию порока развития.

2. С типичной клиникой острой кривошеи.

3. С клиникой атланто-аксиального блокирования.

4. Другими причинами кривошеи и болей.

Лечение при травме или манифестации порока Пациентам с подозрением на травму или манифестацию порока назначался постельный режим, а шейный отдел иммобилизировали жестким воротником. При подозрении на механическую нестабильность проводилось КТ, а при наличии неврологической нестабильности МРТ. При уточнении диагноза производилось оперативное лечение.

Лечение при типичной клинике острой кривошеи («унковертебрального клина»)

Пациенты с клиникой типичной острой кривошеи получали различные типы лечения. Большинству накладывалось вытяжение на петле Глиссона. Техника наложения вытяжения несколько отличалась от обычной и отражена в главе 2 (материал и методы). Проблемы с применением петли Глиссона возникали у пациентов с выраженным болевым синдромом. Для наложения вытяжения у них использовалась специальная мануальная техника. После обнаружения ее эффективности мы в ряде случаев вообще оказалась от применения манжеточного вытяжения. У 32 пациентов с острой кривошеей удалось снять болевой синдром с помощью разработанной нами техники без применения постоянной тракции. Данная техника применена у 4 пациентов с доказанным по МРТ «унковертебральным клином». Правильное проведение манипуляции не менее безопасно, чем вытяжение на петле Глиссона за счет лучшего контроля тракции.

Техника мануального снятия болевого синдрома у больных с острой кривошеей

Пациент ложился на спину. Врач придерживал голову пациента в позиции минимального ощущения боли. Одна рука фиксировала затылок, другая поддерживала подбородок. Незначительно усиливали патологическое положение головы преимущественно за счет кифозирования. Производилась плавная с волнообразным усилием в такт дыхания ребенка тракция за затылок по оси деформации. Длительность процедуры от 5 до 30 минут в зависимости от выраженности болей. Иногда при стойком болевом синдроме было целесообразно еще сильнее наклонить голову в здоровую сторону. После уменьшения напряжения мускулатуры проводили приемы постизометрической релаксации. Они всегда начинались в сторону противоположную от болей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: