Говард Хаггард - От знахаря до врача. История науки врачевания

- Название:От знахаря до врача. История науки врачевания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-9524-4994-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Говард Хаггард - От знахаря до врача. История науки врачевания краткое содержание

Врач Говард Хаггард, профессор Йельского университета, в своей книге сделал обзор истории медицины от ее истоков в древней цивилизации до наших дней. Он собрал интересные факты развития акушерских методов родовспоможения, анестезии, хирургии и других любопытных способов лечения людей, развившихся в целую науку врачевания. Невероятно увлекательно, с историческими анекдотами и множеством уникальных иллюстраций изложены разнообразные формы медицинской помощи.

От знахаря до врача. История науки врачевания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Юные цивилизации подобны подросткам: они сильны и агрессивны, они шумно гордятся своими игрушками материальных достижений, но сама неопределенность их недоказанной силы заставляет их стыдиться проявлений доброты из страха, что их сочтут слабыми. Юные цивилизации страдают от утопических идеалов подросткового возраста; но при этом они самоуверенны, слепы и невежественны; они рвутся к звездам, не замечая затоптанных ими цветов. Они игнорируют реальные проблемы жизни и цивилизованности. В мире существуют двадцать цивилизованных стран, где ведется статистика материнской и детской смертности в родах. В этом списке Соединенные Штаты занимают девятнадцатое место. Только в одной стране – она находится в Южной Америке – показатели хуже, чем в США.

Сегодня вынашивание беременности среди примитивных народов ничем не отличается от вынашивания беременности двадцать пять веков назад и мало отличается от того, что творилось всего три века назад в Европе. Правда, триста лет назад положение с деторождением было хуже, чем в первобытные эпохи. Первобытная женщина в родах, как животные, руководствовалась интуицией, а пуповину, связывающую новорожденного с матерью, она разрывала зубами. Первобытная женщина испытывала в родах мало трудностей; она не становилась жертвой ужасов цивилизации. Она не страдала деформацией костей таза из-за рахита, деформацией, затрудняющей естественные роды, так как ее питание не страдало городскими недостатками, а ее тело не было скрыто от солнца стеклами и одеждой. Более того, женщины не страдали от смешанных браков и кровосмешения, характерных для цивилизации. Мужчины были почти одного роста с нею, и размер плода соответствовал размеру таза.

Первобытные женщины активно трудились физически и поэтому рождали мелких младенцев. При схватках и потугах в день родов плод буквально «стряхивался» в матке в свое нормальное положение – головкой вперед. Это облегчало роды и делало их безопасными. Даже в наши дни, в условиях городской жизни, физический труд и лишения облегчают женщинам роды. У женщин, не занятых тяжелым физическим трудом, плод бывает тяжелее, чем у женщин, занятых физическим трудом. Более легкие роды у женщин из рабочего класса не являются – как думают многие – следствием близости к природе (что часто не соответствует действительности), но лишь следствием меньшего размера плода.

Женщинам первобытных племен и примитивных народов был неведом страх родильной горячки (послеродового сепсиса). Руки студентов-медиков и акушеров не заносили ей заразу из прозекторской или от другой больной роженицы. Они не лежали на грязных кроватях переполненных госпиталей XVII, XVIII и даже начала XIX века, им не приходилось лежать в кроватях с четырьмя другими пациентками, как это было в парижском «Отель-Дье», где больных укладывали по пять на койки шириной в пять футов. Первобытной женщине не приходилось ждать – если она переживала ядовитый воздух госпиталя, грубую работу повитух и студентов – порожденной «климатом» родильной горячки, которая уносила жизни от двух до двадцати родильниц из ста, вынужденных пользоваться фатальным милосердием этих лечебных учреждений. Первобытная женщина столкнулась со всеми этими благами цивилизации позднее, когда первобытные народы познакомились с европейской цивилизацией. Первобытная женщина познакомилась и с другими вещами, влиявшими на деторождение: она столкнулась с сифилисом и туберкулезом, чумой и тифом, гонореей и алкоголем и, самое страшное, с городской скученностью и стыдом, который внушала ей христианская религия.

То, что роды являются более естественным процессом среди первобытных женщин, отнюдь не говорит о том, что вполне цивилизованная женщина вообще не способна выносить ребенка при минимальной медицинской помощи. Но подавляющее большинство цивилизованных женщин не могут этого сделать в противоположность женщинам первобытных и примитивных обществ. Благодеяния цивилизации стали причиной множества трудностей при вынашивании беременности и деторождении, и в течение веков, пока развивалась наша цивилизация, ничего не делалось для того, чтобы облегчить эти трудности. В этот процесс, наконец, вмешалась наука, и именно она оказалась способной компенсировать и даже более чем компенсировать эти недостатки цивилизации. Теперь именно наука может спасти те жизни, которые были бы наверняка потеряны даже при самом естественном течении родов. Наука способна и на большее, так как она может смягчить отрицательное влияние, какое может оказать деторождение на продолжительность жизни женщины – то есть на проблему, которая мало волновала первобытные общества, ибо его члены вообще не отличались долголетием. Первобытной женщине было по-настоящему страшно лишь одно осложнение беременности – поперечное положение плода в тазу, когда ребенок не мог родиться, обрекая на смерть и себя и мать. Сейчас поперечное положение не угрожает жизни ни матери, ни плода.

В первобытных обществах женщина с приближением срока родов обычно удалялась из стойбища племени. В некоторых случаях женщина уходила одна, но чаще ее сопровождала подруга или старшая женщина – прообраз более поздней повитухи. Женщина удалялась либо в лес на берегу ручья, реки или озера, либо в устроенное специально для родов укрытие. Иногда женщины удалялись в такие укрытия на время менструации. Такая изоляция была весьма распространенным среди первобытных племен обычаем, но отнюдь не всегда. У аборигенов Сандвичевых островов роды были публичным мероприятием, это «представление» могли смотреть все желающие. В этом случае роль повитухи, вопреки обычаям других народов, исполнял старик. Женщина рожала, сидя у него на коленях, а друзья и подруги, собравшиеся вокруг, пытались помочь и громко давали советы. В середине XIX века один американский армейский хирург наблюдал беременную жену вождя племени умпква. Хирург свидетельствует, что роженица лежала в хижине, грубо сколоченной из бревен. В хижину набилась тьма народа. От потных тел исходил удушающий запах, в помещении было буквально нечем дышать. Хирург из-за духоты и дыма не мог находиться в хижине дольше нескольких минут подряд. Собравшиеся дико что-то вопили, сгрудившись вокруг страдалицы, муки которой только усиливались от доброты ее подруг.

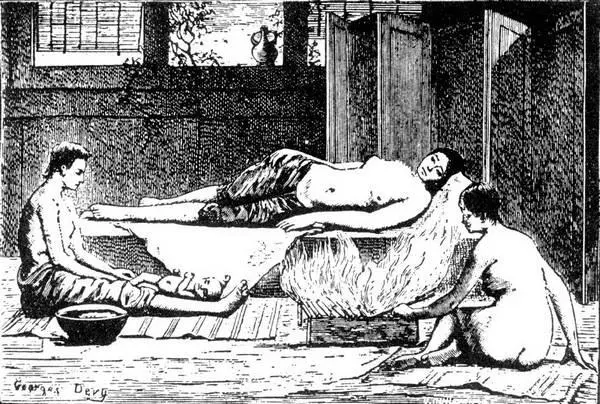

ТАЙСКОЕ РИТУАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ РОДОВ

В течение тридцати дней после рождения первого ребенка и в течение более короткого периода после следующих родов мать должна все время подставлять живот и спину огню, который находится на расстоянии около двух футов от нее. Огонь поддерживали непрерывно, день и ночь, в течение всего времени очищения

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: