Владимир Качесов - Основы интенсивной реабилитации. Травма позвоночника и спинного мозга

- Название:Основы интенсивной реабилитации. Травма позвоночника и спинного мозга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Элби

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-93979-088-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Качесов - Основы интенсивной реабилитации. Травма позвоночника и спинного мозга краткое содержание

Автор — кандидат медицинских наук, научный сотрудник НИИ им. Н.В. Склифосовского, обобщает накопленный 18-летний опыт интенсивной реабилитации пострадавших с позвоночно — спинальной травмой.

Издание в 1999 г. книги «Основы интенсивной реабилитации», посвященной реабилитации пострадавших с позвоночно — спинальной травмой, вызвало огромный интерес в медицинском мире и у больных. Книга быстро исчезла с прилавков магазинов. Во многих медицинских центрах России и за границей успешно применяются разработанный автором технологические решения для реабилитации больных с параличами, контрактурами, ложными суставами. В выпущенных монографиях «Ложные суставы костей», «Мануальная терапия в практике травматолога-ортопеда», «Основы интенсивной реабилитации ДЦП», в многочисленных журнальных статьях приводятся данные научных исследований, подтверждающие высокую эффективность разработанных методов. Авторские технологии, способы и устройства для интенсивной реабилитации признаны изобретениями и защищены патентами РФ.

В книге приводится нестандартный взгляд на патогенез спинальной травмы. Подробно описана и показана на фотографиях технология интенсивной реабилитации. В приложении коротко изложены интересные сведения о психологии пострадавших.

Книга написана доступным языком и представляет несомненный интерес для реабилитологов, невропатологов, ортопедов, врачей других специальностей, а также для пострадавших и их родственников.

Основы интенсивной реабилитации. Травма позвоночника и спинного мозга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

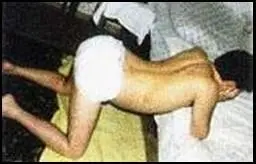

Б. Стали получаться движения в таком положении. Теперь пытаемся подняться, опираясь на локти, затем на кисти, поднять голову и плечи над кроватью. Затем пациент должен пытаться влезть на кровать.

Очень тяжело?! Но надо! Упражнения укрепляют мышцы грудной клетки, спины, живота, ног и рук. Стало получаться. Попробуем заползти на кровать.

Фото 8.30

1. Пациент забывает дышать.

2. Неправильная установка колен и стоп.

Научились сидеть на кушетке, учимся сидеть на стуле. Стул должен быть обязательно с жестким сиденьем, спинку приставляют к стене.

А. Усаживаем пациента на стул. Как можно шире расставляем ноги. Стопы максимально разворачиваем носками наружу. С обеих сторон и спереди стула в первые дни подкладываем подушки и одеяла, чтобы психологически пациент был спокоен, что в случае падения не причинит себе травму. Снимаем дрожание ног, ударив стопами о пол.

Б. Как только вырабатывается уверенность, что пациент сидит устойчиво и не падает, начинаем тренировку с перебрасыванием ноги за ногу (фото 8.31).

Вначале можно сидеть на постели. В первые дни можно учиться и так. Это упражнение помогает пациенту уверенней чувствовать себя на стуле (площадь опоры уменьшается), также это упражнение помогает преодолеть оставшиеся спастические явления, когда колени упрямо сходятся и не хотят отводиться в стороны.

Фото 8.31

Как только пациент научится сидеть на стуле, нужно избегать инвалидного кресла и без крайней необходимости (выезд на улицу) в него не садиться.

Пациент должен обедать, сидя на стуле, телевизор смотреть, сидя на стуле. Все попытки пациента сидеть в инвалидном кресле нужно пресекать, используя следующие доводы: «Вы же захотели восстановиться и стать обычным человеком. А вы видели здоровых людей в инвалидной коляске? В ней удобно и комфортно?! Тогда, может быть, прекратим реабилитацию? Вы уже добились своего: научились сидеть и управлять коляской. Вам не нужна дальнейшая реабилитация?»

Сидение па табуретках и жестких стульях вырабатывает устойчивость при вертикализации тела, когда отсутствуют опоры с боков и сзади. Это необходимо, чтобы встать на ноги!

Когда пациент научится сидеть, остаточные спастические проявления и периодический центральный тремор нижних конечностей будут мешать ему поставить ногу полностью на стопу. Простой и эффективный способ ликвидировать эти явления состоит в том, чтобы заставить стопу встать на пол как можно плотнее, «припечатать» ее к поверхности.

1. Для этого врач с усилием давит на нижнюю треть бедра сверху, ближе к коленному суставу. Если пятка прикоснется к полу, то тремор и спастика сразу исчезнут.

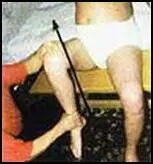

А. В случае, когда остаточные контрактуры мешают поставить пятку на пол, применяют следующий эффективный способ (фото 8.32, 8.33). Врач левой ладонью фиксирует нижнюю треть бедра или верхнюю треть голени пациента ближе к коленному суставу, правой рукой фиксирует левый голеностопный сустав. Согнув ногу в тазобедренном суставе, приподнимает стопу на 10 см над поверхностью пола, а затем с размаху ставит ее на пол так, чтобы она твердо встала на поверхность пола (стучит ногой). Повторяя несколько раз упражнение, добиваются твердой установки всей подошвенной поверхности стопы на пол. Тремор и остаточные спастические явления при этом исчезают.

Б. То же самое проделывают с другой конечностью, соответственно сменив руки. Через несколько дней подошвенная область пациента будет сразу же становиться плотно на поверхность, одновременно исчезнут спастика и тремор.

Фото 8.32

Фото 8.33

2. Далее это упражнение выполняют каждый день, пока отсутствуют произвольные движения в голеностопных суставах. (Если возможно, то упражнение выполняет сам пациент). Согнув ногу пациента в тазобедренном суставе, врач двумя руками держит нижнюю треть его бедра, приподнимает стопу от пола на высоту 10–15 см, отпускает ее, и стопа сама «припечатывается» к полу. Упражнение делают попеременно с левой и правой ногами.

3. В дальнейшем пациент сам проделывает эти упражнения, приподнимая ногу за нижнюю треть бедра.

В первые дни стопы отекают. На своде стопы (иногда на подошвенной области) появляются очаговые кровоизлияния. Отеки и кровоизлияния свидетельствуют об усилении кровотока. Специальной терапии не требуется. На ночь ноги укладываются в положение с приподнятыми стопами. К утру отеки уменьшаются. В период отеков интенсивность ударов стопами о пол уменьшается, но выполнение упражнений не прекращается.

Более высокий подъем стоп и очень сильные удары о пол у пациентов, пролежавших более трех лет неподвижно, вследствие развившегося остеопороза могут привести к внутрисуставным переломам. Они не требуют специального лечения, но период их консолидации может снизить скорость процесса реабилитации.

1. После обучения самостоятельному сидению на стуле пациента обучают крутить педали велосипеда. Посмотрите на фото, как все оказывается просто (фото 8.34). Не надо садиться на седло. Стул обязательно ставится спинкой к стене, потому что когда пациент начинает при помощи рук или помощника крутить педали, тело выгибается назад, и он рискует упасть.

2. При попытке поставить на педаль стопу она предательски соскакивает. Закрепите стопы пациента как показано на фото 8.35. Мы не рекомендуем пользоваться обувью. В обуви крутить педали легче, но при этом пациент потеряет множество нужных спинальных рефлексов и ослабит связочный аппарат голеностопных суставов.

Фото 8.34

Фото 8.35

3. Закрепите стопы. Теперь снимите все нагрузки с тренажера. Попробуйте двинуть педали вперед — назад. Пациент помогает себе руками или помощник чуть-чуть поможет ему. В попытке прокрутить педали есть момент — «мертвая точка». Путем подвижек велосипеда к себе и от себя, а также толканием педалей вперед-назад пациент добивается ее преодоления. Пациент должен толкать ногу всем телом. Устав, пациент отдохнет и снова, и снова добивается преодоления этой проклятой «мертвой точки». Сегодня не получилось. Получится завтра. Как только пациент преодолеет «мертвую точку», занятия велосипедом начнут приносить ему радость. Наращивая нагрузку, пациент увидит, как крепнут и все лучше и лучше подчиняются ему ноги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: