Владимир Качесов - Основы интенсивной реабилитации. Травма позвоночника и спинного мозга

- Название:Основы интенсивной реабилитации. Травма позвоночника и спинного мозга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Элби

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-93979-088-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Качесов - Основы интенсивной реабилитации. Травма позвоночника и спинного мозга краткое содержание

Автор — кандидат медицинских наук, научный сотрудник НИИ им. Н.В. Склифосовского, обобщает накопленный 18-летний опыт интенсивной реабилитации пострадавших с позвоночно — спинальной травмой.

Издание в 1999 г. книги «Основы интенсивной реабилитации», посвященной реабилитации пострадавших с позвоночно — спинальной травмой, вызвало огромный интерес в медицинском мире и у больных. Книга быстро исчезла с прилавков магазинов. Во многих медицинских центрах России и за границей успешно применяются разработанный автором технологические решения для реабилитации больных с параличами, контрактурами, ложными суставами. В выпущенных монографиях «Ложные суставы костей», «Мануальная терапия в практике травматолога-ортопеда», «Основы интенсивной реабилитации ДЦП», в многочисленных журнальных статьях приводятся данные научных исследований, подтверждающие высокую эффективность разработанных методов. Авторские технологии, способы и устройства для интенсивной реабилитации признаны изобретениями и защищены патентами РФ.

В книге приводится нестандартный взгляд на патогенез спинальной травмы. Подробно описана и показана на фотографиях технология интенсивной реабилитации. В приложении коротко изложены интересные сведения о психологии пострадавших.

Книга написана доступным языком и представляет несомненный интерес для реабилитологов, невропатологов, ортопедов, врачей других специальностей, а также для пострадавших и их родственников.

Основы интенсивной реабилитации. Травма позвоночника и спинного мозга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

4. Затем, подкладывая на стул книги или подставки, но не подушки, пациент все выше поднимается и крутит педали, опять преодолевая «мертвую точку». Вот так постепенно пациент и сядет на уровень седла.

1. Обычное седло велосипеда лучше заменить доской, идущей от руля к седлу. Доску шириной 15–20 см обтягивают поролоном. Пациент чувствует себя на ней уверенно, и это помогает ему правильно выполнять упражнение.

2. При отсутствии тренажера используют старый велосипед, перевернув его вверх колесами, поставив на седло и руль. Хорошо прикрепляют его к полу, снимают переднее колесо. Регулируют за счет седла по высоте под ноги пациента. Стул, на котором сидит пациент, устанавливают со стороны руля перед передней вилкой. Тренажер готов.

3. Предварительно пациент прокручивает педали руками, (вспоминает, как двигаются педали велосипеда). Руки также можно тренировать на этом тренажере с нагрузкой и без нагрузки.

4. Сначала пациент может надевать широкий поясной ремень, упражнение будет получаться легче.

1. Пациент крутит педали велосипеда, не контролируя при этом движения коленей. Они должны идти в стороны от пациента (фото 8.34). Вначале это трудно, длительная спастика, мучившая пациента, сформировала ложный стереотип движений. Контроль движения коленей — это формирование правильного стереотипа движений, который необходим при ходьбе.

2. Забывают синхронизировать дыхание. Вдох. Напряжение. Толчок педали всем телом, ногой. Выдох.

Пациента ставят возле стула на колени. Руками он держит сиденье стула. Таз при этом не касается голеней. Ноги согнуты в коленях. Тело и бедра на одной линии, перпендикулярно полу и коленям. Колени раздвинуты на ширину плеч. Пациент передвигает стул немного вперед. Опираясь руками и телом на стул, передвигает одно бедро к стулу, затем — другое.

1. Нельзя передвигать сразу оба бедра к стулу.

2. Колени пациента нужно обмотать мягкими бинтами, чтобы не поранить кожу.

3. Синхронизация дыхания. Вдох, передвигаем стул, выдох. Вдох, передвигаем бедро, выдох.

1. Вначале обучают стоять и двигаться в брусьях. Если брусьев нет, положите две трубы или 2 бруска на спинки стульев и прочно зафиксируйте их. Бруски положите параллельно друг другу на ширину немного шире плеч пациента. Обмотайте их поролоном.

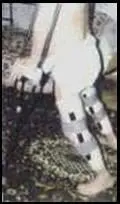

2. Вначале колени будут пытаться согнуться, поэтому закрепите их брусками (шириной — 5 см, длиной -15 см) с обеих сторон — внутренней и наружной, выше и ниже колена при помощи плотных манжет, как показано на фото (фото 8.36, 8.37).

(На фото пациент стоит в туторах, которые мы в своей практике не применяем).

Фото 8.36

Фото 8.37

1. Ручки костылей обмотайте поролоном.

2. Пациент пытается встать, поставив костыли на одной линии со стопами, а это неправильно (фото 8.36). Сначала нужно научиться стоять, выставив костыли вперед (фото 8.37).

3. Если пациент научился держать равновесие на костылях, то нужно учить его отрывать от пола попеременно один, затем другой костыль. И только тогда начинают обучать его ходить на костылях и переходят к следующим этапам реабилитации и тренировкам на тренажерах.

Перед каждым этапом реабилитации пациент должен ежедневно проделывать все упражнения, которые он изучил, сначала и до конца в быстром темпе.

КОНТРАКТУРЫ. ПАРАЛИЧИ И ПАРЕЗЫ ОТДЕЛЬНЫХ МЫШЕЧНЫХ ГРУПП

У спинальных больных часто развиваются множественные контрактуры. Иногда это искусственные контрактуры, возникшие из-за принудительной фиксации стоп в положении сгибания (приведения) валиками, гипсовыми повязками или оперативного вмешательства. При сочетанных травмах, в случае внутрисуставных переломов, часто встречаются контрактуры локтевых и голеностопных суставов, как правило сгибательные, из-за консолидации переломов под гипсовой повязкой, фиксирующей конечность в локтевом или голеностопном суставе (фото 8.38). Чаще мышечные контрактуры возникают вследствие беспрерывного раздражения двигательной порции корешков спинного мозга как в месте перелома, так и выше и ниже места перелома позвоночника (см. раздел «Специфический ответ на неспецифический раздражитель»).

Фото 8.38

ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИВНОЙ ЛИКВИДАЦИИ КОНТРАКТУР

В первые дни реабилитации позволительно покачивание в пораженных суставах в допустимых пределах.

1. Только через 2–3 недели от начала реабилитации, когда подвижность сегментов позвоночного столба стала оптимальной и произведена, насколько это возможно, декомпрессия корешков спинного мозга, приступают к ликвидации контрактур.

2. Желательно, а иногда и необходимо снять пластины, которыми произведен спондилодез, так как они могут вызывать компрессию двигательных волокон и быть причиной контрактур.

3. К моменту разработки контрактур в конечностях должна быть нормализована трофика, восстановлен кровоток. Они должны быть теплыми на ощупь. Наличие ран и трофических язв на конечностях не является противопоказанием для разработки контрактур.

4. Разработка контрактур в конечностях обязательно идет от более крупных суставов к более мелким: от тазобедренного к голеностопному. Затем разрабатываются суставы стопы и пальцев.

А. При сгибательной контрактуре вначале обязательно делают движение, продолжающее сгибание, и лишь затем производят разгибание (фото 8.39, 8.40).

Фото 8.39

Фото 8.40

Б. При разгибательной контрактуре производят вначале разгибание и лишь затем сгибание.

5. В тазобедренных и плечевых суставах отрабатывают все возможные степени свободы движений, добиваясь максимально возможной амплитуды, и лишь затем приступают к ликвидации контрактур в локтевых и коленных суставах.

6. В локтевых и коленных суставах при разработке контрактур осуществляют движения не только сгибания и разгибания, но и в стороны. Движение в стороны по фронтальной плоскости в этих суставах есть и в норме в виде люфта. Такие же движения в стороны осуществляют в голеностопных и пястных суставах, в суставах кисти, стопы и пальцев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: