Михаил Морев - Здоровье детей: итоги пятнадцатилетнего мониторинга

- Название:Здоровье детей: итоги пятнадцатилетнего мониторинга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ИСЭРТ РАН»6ce35d77-534e-11e3-99b6-0025905a069a

- Год:2012

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-210-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Морев - Здоровье детей: итоги пятнадцатилетнего мониторинга краткое содержание

Монография посвящена итогам мониторинга формирования здорового поколения, осуществляемого в течение 15 лет Институтом социально-экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН] при поддержке Правительства Вологодской области и Института социально-экономических проблем народонаселения РАН (ИСЭПН РАН). Рассмотрены основные тенденции формирования детского здоровья в трансформационных условиях развития российского общества за период с 1995 по 2010 г.

Комплексный характер исследования позволил получить результаты, которые будут полезны не только работникам органов управления здравоохранения, образования, социальной защиты, научным работникам, чьи профессиональные интересы лежат в области демографии, экономики, здоровья и семейной политики, но и заинтересуют всех, кто занимается воспитанием ребенка или готовится к этому.

Здоровье детей: итоги пятнадцатилетнего мониторинга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

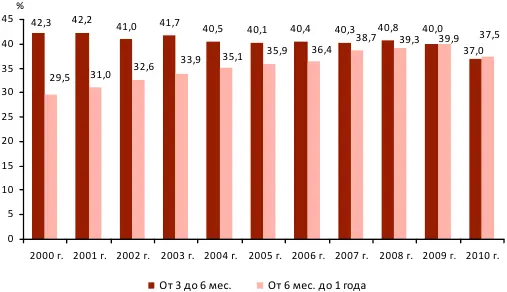

Рис. 3.14. Грудное вскармливание детей первого года жизни в РФ(в % от числа детей)

Источники: Здравоохранение в России. 2008: стат. сб. / Росстат. – М., 2008. – 355 с; Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации: стат. сб. / ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения». – М., 2011. – С. 67.

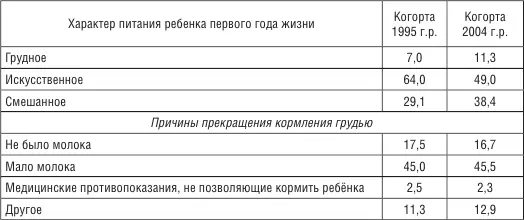

Данные мониторинга подтверждают статистические данные о низкой распространенности естественного вскармливания. В обследовании 1995 г. лишь 7 % детей до 1 года находилось на грудном вскармливании, в когорте 2004 г. удельный вес получавших только материнское молоко увеличился до 11 %. Среди основных причин, по которым матери не начинали или прекращали грудное вскармливание, чаще других указывались две: отсутствие или недостаток молока (табл. 3.7). По мнению врачей, практически все женщины способны к лактации (выработке молока), истинно патофизиологические причины неспособности к грудному вскармливанию встречаются крайне редко [28]. Педиатры отмечают, что при хорошей психологической поддержке врача, членов семьи, соблюдении простых правил по защите лактации, рациональном питании кормящей женщины успех грудного вскармливания может быть достигнут в 70 – 90 % случаев [29].

Таблица 3.7 . Характер питания ребенка первого года жизни(в % от числа опрошенных)

Новорожденные, не находящиеся на грудном вскармливании, болеют в 2 раза чаще остальных детей. Причиной широкого распространения искусственного вскармливания чаще всего является отсутствие или недостаток грудного молока вследствие неправильного питания, эмоциональных нагрузок и соматических заболеваний матери.

Причинами низкого показателя естественного вскармливания грудных детей можно считать нарушения питания беременных и кормящих женщин, сопряженные как с низким достатком в семье, ухудшением их нервно-психического и соматического состояния, так и с неудовлетворительным уровнем знаний у родителей о рациональном вскармливании детей.

Еще одной причиной увеличения числа младенцев, находящихся на искусственном вскармливании, можно считать и стремление всё большего числа матерей выйти из декретного отпуска как можно раньше. К этому прибавляется то, что в значительной степени нынешнее поколение матерей само выросло на искусственном вскармливании. В семьях нет традиции кормления грудью, отсутствует мотивационная установка на грудное вскармливание детей.

Влияние некоторых других факторов проявилось не во всех когортах, участвующих в обследовании, что, очевидно, связано с изменением социально-экономических условий либо с меньшей распространенностью воздействующих на здоровье факторов среди участников других этапов мониторинга.

Например, в когорте 1995 г. в семьях, где ребенка ждали, он был желанным и появился в результате совместного решения, принятого еще до наступления беременности, здоровые дети составили 66 %, а больные – 29 %. В тех семьях, где родители не были к этому готовы, а беременность и рождение ребенка явились для них большим стрессом и неожиданностью, не всегда, по всей вероятности, приятной, доля здоровых детей снижается до 34 %, больных – возрастает до 71 %.

Эти же выводы подтверждает и информация о душевном состоянии матери, узнавшей о своей беременности. Так, 14 % женщин, родивших впоследствии больных детей, испытали потрясение, нежелание жить, в то время как среди женщин, родивших здоровых детей, доля таких составила лишь 8 %, т. е. почти в 2 раза меньше. Узнав о беременности, испытали безразличие соответственно 86 и 40 % женщин. И наконец, состояние большого счастья испытали 53 % женщин, родивших здоровых детей, и ни одной будущей матери, родившей впоследствии больного ребенка.

В когорте 1995 г. отмечена взаимосвязь между здоровьем новорожденных и семейным положением родителей. Так, в неполных семьях доля больных детей составляла 29 %, в то время как в полных – 22 %. Одним из объяснений этого может быть семейный достаток. Доходы семьи определяют возможности удовлетворения потребностей, а это также в очень значительной степени сказывается на здоровье детей. Например, в семьях, где приходится ограничивать себя даже в покупке продуктов питания, доля больных детей составляет 14 %. Здоровых детей в таких семьях – лишь 9 %. А в семьях, которым денег хватает только на ежедневные расходы, доля больных детей – 29 % [30].

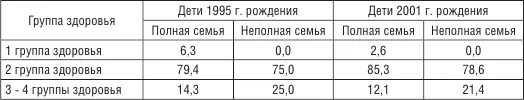

Взаимосвязь между здоровьем детей и семейным положением родителей сохранилась и по достижении детьми трехлетнего возраста (табл. 3.8). При этом в неполных семьях здоровых детей не было, в то же время удельный вес больных детей (имевших хронические заболевания) был вдвое больше, чем в полных семьях (25 % против 14 % в когорте 1995 г. и 21 % против 12 % в когорте 2001 г.).

Таблица 3.8. Взаимосвязь здоровья детей (в возрасте 3 лет) и семейного положения родителей

В неполной семье проживает каждый четвертый ребенок с патологиями здоровья, что почти в два раза больше, чем в полных семьях.

Анализ состояния здоровья детей в зависимости от изменения питания матерей в период беременности показывает весьма противоречивые результаты: более разнообразным питание стало в семьях, в которых впоследствии родились больные дети. Одно из возможных объяснений этого можно найти, если сравнить доходы и расходы на питание семей с больными и здоровыми детьми.

Заметим, что семьи, в которых впоследствии родились здоровые дети, изначально лучше питались, поэтому с рождением ребенка им не надо было кардинально менять свой рацион и, следовательно, бюджет расходов на питание. Бедным же семьям, узнавшим о рождении ребенка, пришлось к этому прибегнуть.

Качество питания женщины во время беременности отражается на ее здоровье, а это, в свою очередь, оказывает опосредованное влияние на здоровье будущего ребенка. Женщины, улучшившие качество потребляемых продуктов во время беременности, к концу её протекания в 1,5 раза реже имели низкие показатели гемоглобина, чем остальные обследуемые. Матери больных детей испытывали нехватку различных продуктов питания значительно чаще, чем матери здоровых детей. Так, нехватку овощей отмечали и 21 % матерей больных детей, и 9 % матерей здоровых детей, т. е. в 2,4 раза чаще (по материалам когорты 1995 г.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: