Михаил Морев - Здоровье детей: итоги пятнадцатилетнего мониторинга

- Название:Здоровье детей: итоги пятнадцатилетнего мониторинга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ИСЭРТ РАН»6ce35d77-534e-11e3-99b6-0025905a069a

- Год:2012

- Город:Вологда

- ISBN:978-5-93299-210-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Морев - Здоровье детей: итоги пятнадцатилетнего мониторинга краткое содержание

Монография посвящена итогам мониторинга формирования здорового поколения, осуществляемого в течение 15 лет Институтом социально-экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН] при поддержке Правительства Вологодской области и Института социально-экономических проблем народонаселения РАН (ИСЭПН РАН). Рассмотрены основные тенденции формирования детского здоровья в трансформационных условиях развития российского общества за период с 1995 по 2010 г.

Комплексный характер исследования позволил получить результаты, которые будут полезны не только работникам органов управления здравоохранения, образования, социальной защиты, научным работникам, чьи профессиональные интересы лежат в области демографии, экономики, здоровья и семейной политики, но и заинтересуют всех, кто занимается воспитанием ребенка или готовится к этому.

Здоровье детей: итоги пятнадцатилетнего мониторинга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Комфортность и благоустроенность жилья имеет большое значение для поддержания здоровья на должном уровне. Вместе с тем в РФ жилищная проблема стоит очень остро. Это проявляется как в крайне низкой обеспеченности жильем, так и в низком уровне его благоустроенности и комфортности. Положение усугубляется в связи с общим экономическим кризисом, поскольку практически прекратилось бесплатное предоставление государственного жилья, а его приобретение за счет личных сбережений невозможно для большинства населения. В силу этих и других причин большая часть российского населения проживает в плохих жилищных условиях. Согласно данным РМЭЗ, 22 % детей живут в крайне тесном жилье, где на одного члена семьи приходится не более шести квадратных метров жилой площади [38]. В Вологодской области количество ветхого и аварийного жилья за период с 2000 по 2007 г. увеличилось в 3 раза (с 601 тыс. до 1798 тыс. кв. м соответственно).

Более половины семей в исследовании оценили свои жилищные условия как удовлетворительные, однако 13 – 18 % респондентов проживают в требующих капитального ремонта домах и квартирах. Видна значительная разница между городом и селом в благоустройстве жилого фонда. В Вологде и Череповце большинство семей проживают в благоустроенных квартирах. В сельской местности дома имеют частичные удобства.

У детей, проживающих в хороших условиях, более крепкое здоровье в сравнении с теми, кто живет в неудовлетворительных жилищных условиях (табл. 3.15).

Таблица 3.15. Взаимосвязь жилищных условий и здоровья детей(в % от числа опрошенных)

Особенно заметное влияние на здоровье детей оказывают такие неудовлетворительные характеристики жилища, как холод и повышенная влажность, перенаселенность или теснота. Выводы о влиянии различных неблагоприятных факторов жилища получены и другими исследователями. Например, по данным РМЭЗ, проведенного в 2004 г., перенаселенность жилища оказывает существенное негативное воздействие на здоровье детей младшего и среднего школьного возраста. Выявлен более чем двукратный риск плохого здоровья и хронических заболеваний для тех из них, кто проживает менее чем на 12 квадратных метрах жилой площади на 1 человека по сравнению с обладателями более просторных жилищ (19 и более квадратных метров на 1 чел.) [39].

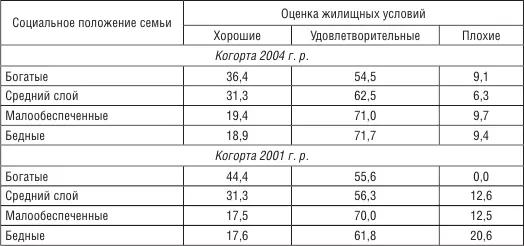

Качество жилищных условий определяется уровнем жизни семей. Обеспеченные семьи могут себе позволить жить в благоустроенных новых квартирах и чаще оценивают свои жилищные условия как хорошие (36 % в когорте 2004 г. и 44 % в когорте 2001 г.). Семьи с низким доходом в основном оценивают свои жилищные условия как удовлетворительные (72 и 62 % соответственно) и плохие (10 и 21 %; табл. 3.16).

Таблица 3.16. Взаимосвязь жилищных условий и социального положения семей(в % от числа опрошенных, 2010 г.)

Экологические условия среды обитания также играют важную роль в формировании здоровья подрастающего поколения.

В настоящее время они крайне неблагоприятны в промышленных городах, где среда обитания человека находится под сильным давлением техногенных факторов (загрязнение атмосферного воздуха, источников водоснабжения, почвенного покрова и сельскохозяйственной продукции, уничтожение лесной растительности вокруг населенных мест) и где резко возрастает риск заболеваемости, инвалидности и смертности населения [40]. Здоровье детского населения является индикатором качества экологической среды.

Детский организм особенно чувствителен к качеству экологической среды. Рассмотрим экологическую ситуацию в Вологодской области. Её индустриальный центр Череповец входит в список городов Российской Федерации с максимальным уровнем загрязнения атмосферного воздуха (10 ПДК и более). Здесь сосредоточено 75 % общего по области выброса загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников [41]. Уровень заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет болезнями органов дыхания в Череповце является самым высоким в регионе: в 2007 г. он составил 176257,2 на 100 тыс. нас. (в Вологде -160013,9; области – 137581,6). Неблагополучная экологическая ситуация отмечается также в районах: Грязовецком, Тотемском, Кадуйском, Шекснинском, Сокольском и Вологодском.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в области являются стационарные источники: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (67 % – вклад отраслей в суммарный выброс от стационарных источников); производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (12 %); химическое производство (2 %); обработка древесины и производство изделий из дерева (1,3 %); производство пищевых продуктов, включая напитки (0,7 %). Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит транспорт и связь – 13 % [42].

По результатам мониторинга детского здоровья видно, что в среднем 28 % детей (по оценке родителей) проживают в плохих или очень плохих экологических условиях (в когорте 1995 г. -25 %, в когорте 1998 г. – 6 %, когорте 2001 г. – 33 %, в когорте 2004 г. – 27 %). За период проведения исследования (с 1995 по 2008 г.) оценка родителями экологических условий в месте проживания семей практически не изменилась.

Здоровье детей чутко реагирует на воздействие экологических загрязнителей. По мере ухудшения условий доля здоровых детей сокращается до 27 %, а доля детей с заболеваниями возрастает до 34 %. Возрастная динамика показывает, если в плохих условиях проживало всего 17 % восьмилетних детей с первой группой здоровья, то к двенадцати годам уже 27 % детей имели отклонения в состоянии здоровья (табл. 3.17).

Таблица 3.17. Взаимосвязь экологических условий и здоровья детей(в % от числа опрошенных, когорта 1998 г.)

Дети, постоянно живущие в экологически загрязненных микрорайонах, чаще болеют. Судя по данным обследования 2010 г., доля неболеющих детей в 2 – 3 раза меньше в семьях, проживающих в микрорайонах с неудовлетворительным качеством воды, загрязненным воздухом, повышенным уровнем шума, чем в семьях, проживающих в более благоприятных экологических условиях (табл. 3.18).

Семьи, которые отметили, что проживают в плохих экологических условиях, стараются компенсировать негативное действие этого фактора: половина респондентов используют фильтры для воды, около 23 % покупают питьевую воду или берут из скважины, в среднем 2 % опрошенных пользуются воздухоувлажнителем и 2 % – кондиционером (табл. 3.19).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: