Ольга Власова - Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ. История, мыслители, проблемы

- Название:Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ. История, мыслители, проблемы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91129-069-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Власова - Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ. История, мыслители, проблемы краткое содержание

Монография представляет собой первое русскоязычное исследование экзистенциально-феноменологической традиции в психиатрии. Анализируя, с опорой на оригинальные тексты и биографические материалы, основные идеи представителей феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа (К. Ясперса, Э. Минковски, В. Э. фон Гебзаттеля, Э. Штрауса, Л. Бинсвангера, М. Босса и др.) и выстраивая панораму их формирования и развития, автор включает рассматриваемую традицию в философский контекст XX века.

Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ. История, мыслители, проблемы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

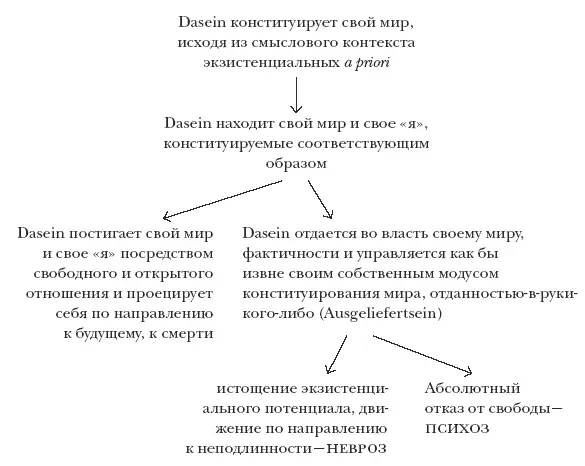

Бинсвангер указывает, что экстравагантность означает такое состояние, когда «человеческое состояние может зайти слишком далеко, может достичь края и сейчас, из которого нет ни отступления, ни движения вперед» [955]. Dasein здесь как бы застревает в определенном локусе, из которого не может вырваться. Оно больше не может расширить или пересмотреть горизонт своего опыта и поэтому остается приковано к этой «ограниченной точке зрения». Но и это еще не все. Необходимым дополнительным условием экстравагантности является то, что Dasein поднимается выше, чем позволяет ему опытный и интеллектуальный горизонт, т. е. ширина и высота становятся несоизмеримыми друг другу. Ширина (или «горизонтальное») при этом понимается как пересечение и захват мира, накопление опыта, «дискурсивности»; высота (или «вертикальное») – как желание преодолеть «притяжение земли», становление и реализация «я», выбор самого себя в смысле самореализации и созревания, «занятие позиции». Таков экзистенциальный модус экстравагантности.

Восстановить нарушенный порядок при шизофрении пациенты не могут по одной причине – опыт расщепляется на альтернативы, жесткое «или… или…». Несогласованность опыта, тем самым, достигает новой упорядоченности, Dasein занимает жесткую позицию и всячески пытается эту позицию сохранить. Именно поэтому экстравагантные идеалы достаточно стойки, хотя и воздвигают непреодолимое препятствие на пути к подлинному существованию. Следствием этой несогласованности и расщепления опыта становится дефектность экзистенциального модуса при шизофрении. Dasein теперь может существовать лишь в модусе дефектности, модусе падения в мир или омирения (Verweltlichung).

Dasein не может найти выхода из экстравагантности и все больше в ней запутывается. Но альтернатива не так уж красочна, она охватывает то, что противоречит экстравагантному идеалу. Следование ей также невозможно. «Dasein, – пишет Бинсвангер, – не может остановиться ни на одной из сторон альтернативы, и его бросает от одной к другой. И чем выше становится отдельный идеал, тем сильнее и взрывоопаснее угроза, поставленная другой стороной альтернативы» [956]. Та сторона, которая неприемлема для Dasein, скрывается (исследователь обозначает этот процесс понятием «прикрытие»), подкрепляя, тем самым, экстравагантный идеал. Dasein становится тревожным, поскольку появляется тревога преследования, свобода уходит, и существование включается в сети, кабалу, из которой невозможно выбраться. Впереди ожидает лишь пустота, которую невозможно преодолеть. И тут Dasein, больше неспособное выдерживать эту ситуацию, капитулирует.

Кульминацией напряжения, возникшего из-за неспособности найти выход, следствием отречения и отказа от всей антиномической проблемы как таковой становится экзистенциальный уход, истирание существования, которые принимают форму острого психоза, умопомешательства. Этот экзистенциальный уход не означает отречения от социальной жизни или жизни как таковой. Бинсвангер отмечает, что происходит, скорее, отказ от жизни как независимой, автономной самости, Dasein отдает себя в руки чуждых ему сил. «Dasein удаляет самое себя из автономии своего собственного жизненного контекста. Мы вынуждены сказать о таком человеке, что он жертва, игрушка или пленник в руках чуждых сил» [957], – указывает он. Это состояние сопровождается неразрывной связью активности и пассивности. Активность возможна лишь как результат пассивности, т. е. пассивного подчинения чуждым силам как результат полного отказа Dasein от самого себя. Бинсвангер пишет о Лоле Фосс: «То, что в этом случае Dasein предает себя в руки других людей, а не, скажем, демонических сил, связано с базальным садизмом, который является доминирующим в этом Dasein – а садизм является, в своей основе, модусом бытия в Mitwelt» [958]. Другие при такой стратегии обязательно должны стать врагами, от которых Dasein зависит и чьей воле подчиняется.

На основании проведенного анализа Бинсвангер заключает, что содержание психозов не является первичным образованием, но зависит от того способа, которым Dasein заполняет бреши естественного опыта, возникшие вследствие неспособности найти выход, разрешить антиномическое напряжение. Капитуляция Dasein приводит к появлению одностороннего, согласованного, непроблематичного опыта, в соответствии с которым придается форма любому новому опыту. Тем самым, при такой трактовке у Бинсвангера образуется внутренне согласованная, но дефектная структура шизофренического существования. То есть в принципе внятный, хотя и несколько противоречивый ответ на вопрос об экзистенциальном «почему».

§ 8. Структуры опыта: поздний Бинсвангер

Поздний Бинсвангер, творчества которого мы уже касались в параграфе о Гуссерле, настолько значим, что заслуживает отдельного рассмотрения. Последняя его работа «Бред: вклад в его феноменологические и Dasein-аналитические исследования» словно знаменует пик развития феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа, где это целостное направление устами Бинсвангера пытается проблематизировать пространство своей основополагающей проблематики – патологический опыт и опыт как таковой. Именно этой проблеме – структурам бредового опыта и структурам опыта «нормального» – и посвящена эта работа.

В этой книге Бинсвангер в основном сохраняет свойственные его экзистенциальному анализу общефилософские установки, но, тем не менее, несколько уточняет и конкретизирует отдельные положения. Как и в более ранних работах, здесь он понимает Dasein как бытие-в-мире, как свободу трансценденции: с одной стороны, как свободу возможности существования сущих, в которых пребывает существование, и с другой стороны, как свободу самораскрытия сущих. Существование, на его взгляд, всегда явлено в близости к онтическому условию возможности раскрытия сущего.

Свое исследование Бинсвангер начинает с вопроса о том, возможно ли в психическом заболевании трансцендирование: можно ли говорить, что в бреде больной проектирует мир, что он трансцендирует к миру, и о какого рода трансценденции здесь может идти речь. И сразу же оговаривается: совершенно ясно, что трансценденция здесь не связана со свободой, т. е. речь может идти лишь о чрезвычайно дефицитарном способе трансцендирования [959]. Так в чем в таком случае состоит эта дефицитарность? На место свободы в патологии, отвечает Бинсвангер, приходит произвол и ожидание воздействия, существование оказывается во власти чуждого ей мира, становится порабощенным бытием.

Принципиально новым в контексте предыдущего творчества становится в этой работе разделение понятий существования и опыта. Если в более ранних исследованиях основополагающим было понятие структурного порядка Dasein, специфической структуры бытия, в «Бреде» на смену ему приходит понятие опыта (Erfahrung) и исследование механизмов его трансформации как разрушения его последовательности. Опыт мыслится Бинсвангером как естественный опыт, в котором существование еще не рефлексируется, не проблематизируется и предстает как непосредственная последовательная связность [960]. Последовательность этого опыта и разрушается в психическом заболевании. Здесь исследователь, с одной стороны, возвращается к феноменологической психиатрии (не зря этот период обозначает как гуссерлианский поворот) и концентрирует внимание на опыте, трактуя его, в духе феноменологических психиатров, как непосредственную связность с миром, а с другой стороны, сохраняет ранее предложенную в работе «Шизофрения» трактовку патологии как разрушения последовательности опыта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: