Николай Курчанов - Генетика человека с основами общей генетики. Учебное пособие

- Название:Генетика человека с основами общей генетики. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «СпецЛит»d5a9e1b1-0065-11e5-a17c-0025905a0812

- Год:2009

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-299-00411-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Курчанов - Генетика человека с основами общей генетики. Учебное пособие краткое содержание

В пособии освещаются все разделы современной генетики, необходимые для понимания генетики человека и психогенетики. Показана методологическая роль генетики в современной биологии. Первые главы посвящены фундаментальным положениям общей генетики. В специальных разделах рассматриваются вопросы медицинской генетики, генной инженерии, генетики поведения, эволюции, психогенетики.

Второе издание книги значительно переработано автором с учетом новой информации, опубликованной за последние три года.

Пособие предназначено для студентов биологических, педагогических, психологических и социологических факультетов. Представляет интерес для научных работников всех специальностей, занимающихся вопросами, связанными с изучением биологической природы человека.

2-е издание, переработанное и дополненное.

Генетика человека с основами общей генетики. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

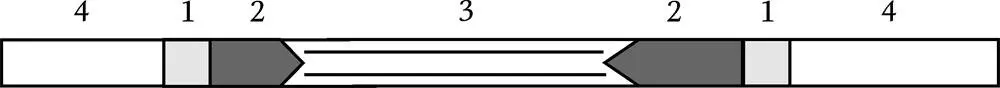

Рис. 5.5. Генетическая карта хромосомы. Частота кроссинговера между генами А и В меньше, чем между генами А и С

Кроссинговерпредставляет собой реципрокную рекомбинацию сцепленных генов, лежащих в гомологичных локусах гомологичных хромосом. Происходит кроссинговер после процесса репликации на стадии четырех нитей. Механизм кроссинговера весьма сложен и рассматривается в специальных курсах. Современные представления о механизмах кроссинговера явились итогом долгих исследований, хотя и сейчас еще остается ряд нерешенных вопросов.

Как уже говорилось выше, частота кроссинговера является мерой расстояния между генами и служит основой для построения генетических карт. Если два сцепленных гена занимают локусы, расположенные рядом, кроссинговер между ними наблюдается редко. Наоборот, если локусы находятся далеко друг от друга, то частота кроссинговера между ними велика (рис. 5.5). При достаточном удалении сцепленные гены рекомбинируют с той же частотой, что и несцепленные.

На частоту кроссинговера оказывают влияние различные генетические факторы. Известны мутации, повышающие и понижающие частоту кроссинговера. Обычно эта частота ниже у гетерогаметного пола.

Сайт-специфическая рекомбинация– это рекомбинация между молекулами ДНК, имеющими небольшие участки гомологии.

Впервые этот механизм был изучен при взаимодействии фага ë и кольцевой ДНК E. coli. Интеграция и эксцизия (вырезание) фага всегда происходят в области общей гомологии ДНК фага и бактерии, размером всего в 15 п. н. Этот процесс контролируют два фаговых гена.

Таким же путем происходит перемещение мобильных генетических элементов, которые мы рассмотрим в следующем разделе.

Сайт-специфическая рекомбинация играет важную роль в процессе образования антител. Формирование многообразия антител является ключевым вопросом иммуногенетики – бурно развивающимся разделом современной биологии, находящимся на стыке иммунологии и генетики.

Не углубляясь в механизм сложных процессов интеграции и эксцизии, отметим, что эти процессы у вирусов не связаны с дополнительной репликацией ДНК. Наоборот, при транспозиции почти всегда наблюдается дополнительная репликация.

5.3. Транспозиции

Традиционные представления о стабильности геномов, сложившиеся в рамках классической генетики, были существенно поколеблены после открытия мобильных (мигрирующих) генетических элементов (МГЭ). МГЭ – это структуры, которые могут перемещаться в пределах генома и переходить из генома в геном. Они могут встраиваться в различные области хромосом эукариот, ДНК и плазмид прокариот. Процесс перемещения МГЭ получил название транспозиции.

МГЭ были открыты Б. Мак-Клинток у кукурузы еще в 1940-е гг. (рис. 5.6), однако ее сообщение было встречено с большим недоверием генетиков. Развитие молекулярной генетики подтвердило наличие подобных структур сначала у прокариот, а затем и у эукариотических организмов. Только в 1983 г. за свое выдающееся открытие Б. Мак-Клинток была удостоена Нобелевской премии.

Рис. 5.6. Впервые мобильные генетические элементы были обнаружены у кукурузы

У прокариот выделяют два вида МГЭ.

Инсерционные последовательности (IS) –небольшие последовательности ДНК (700–2000 п. н.), имеющие на концах короткие (10–40 п. н.) схожие последовательности, расположенные в обратном порядке (инвертированные повторы).

IS несут гены, связанные только с транспозицией. При транспозиции участок ДНК хозяина в сайте-мишени (5–9 п. н.) удваивается и окаймляет IS прямыми повторами, т. е. одинаково ориентированными (рис. 5.7).

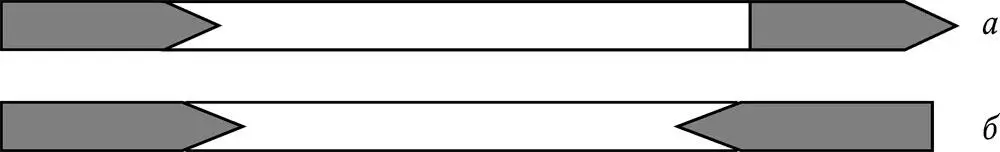

Рис. 5.7. Схема внедрения IS в ДНК хозяина:

1 – удвоенный сайт-мишень ДНК хозяина; 2 – инвертированные повторы; 3 – центральная область IS; 4 – ДНК клетки-хозяина

Бактериальная клетка обычно имеет множество IS. Наличие идентичных IS в различных бактериальных генетических структурах создает основу для их взаимодействия, интеграции и генетического обмена по принципу сайт-специфической рекомбинации.

Транспозоны( Tn) – более сложные структуры (2000–20 000 п. н.), в средней части имеющие различные гены, не обязательно связанные с транспозицией.

Tn с каждой стороны имеют плечи (или модули), которые являются IS, в прямой или инвертированной ориентации (рис. 5.8). Поскольку IS всегда имеют инвертированные повторы, то и Tn имеют их на своих краях. Большие транспозоны группы TnА плеч не имеют, но инвертированными повторами (38 п. н.) все равно окаймлены.

Вероятно, Tn возникли путем объединения двух первоначально независимых IS и области между ними (Shapiro J., 1983). Многие транспозоны несут гены устойчивости к антибиотикам. Процесс транспозиции у бактерий включает дупликацию транспозона, при этом одна копия остается на старом месте, а другая возникает на новом.

Термин «транспозоны» в настоящее время обычно применяют ко всем МГЭ.

Рис. 5.8. Прямая (а) и инвертированная (б) ориентация плеч транспозонов

Структуры, аналогичные транспозонам бактерий, обнаружены у дрожжей, кукурузы, дрозофилы и других эукариотических организмов. Для них характерны типичные признаки транспозонов – инвертированные повторы и дупликация сайт-мишени. У дрожжей структуры Ty ( Transposon yeast ) встречаются в среднем в количестве 30–35 на клетку. Они имеют типичную структуру бактериального транспозона с плечами по 330 п. н. Такую же структуру имеют и самые первые из открытых МГЭ у кукурузы (около 5000 п. н.), получившие при открытии название «контролирующие элементы». У дрозофилы были обнаружены многочисленные транспозоноподобные структуры – МДГ ( мобильные диспергированные гены ). Одной из возможных функций МДГ является создание изолирующих барьеров для скрещивания на пути к видообразованию.

Развитие методов молекулярной генетики показало широкое распространение МГЭ в геномах высших животных, в том числе и у человека. Их доля в геномах оказалась значительно выше, чем предполагалось ранее. В своем большинстве они являются эволюционным наследием и обусловлены внедрением вирусного или бактериального генома в клетки эукариот миллионы лет назад. В первую очередь, это относится к ретровирусам , способным строить на своей РНК комплементарную ДНК и таким образом внедряться в чужой геном. Встраиваемая в геном ДНК-копия называется провирусом.Подавляющее большинство провирусов не функционируют (не экспрессируются), но при определенных воздействиях некоторые из них способны активироваться, что может представлять опасность для макроорганизма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: