Галина Савельева - Гинекология

- Название:Гинекология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ГЭОТАР-Медиа

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9704-2254-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Савельева - Гинекология краткое содержание

Четвертое издание учебника по гинекологии переработано и дополнено в соответствии с учебной программой. Большинство глав обновлено с учетом последних достижений в области этиологии, патофизиологии, диагностики и лечения гинекологических заболеваний. Логика представления материала отвечает международным требованиям современного медицинского образования. Текст четко структурирован, иллюстрирован множеством таблиц и рисунков, облегчающих восприятие. Каждая глава содержит контрольные вопросы.

Учебник предназначен студентам учреждений высшего профессионального образования, обучающимся по различным медицинским специальностям, а также ординаторам, аспирантам, молодым врачам.

Гинекология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нормальное положение женских половых органов обеспечивается:

1. собственным тонусом половых органов;

2. взаимоотношениями между внутренними органами и согласованной деятельностью диафрагмы, брюшной стенки и тазового дна;

3. связочным аппаратом матки (подвешивающим, фиксирующим и поддерживающим).

Собственный тонус половых органов зависит от правильного функционирования всех систем организма. Понижение тонуса может быть связано со снижением уровня половых гормонов, нарушением функционального состояния нервной системы, возрастными изменениями.

Взаимоотношения между внутренними органами (кишечник, сальник, паренхиматозные и половые органы) формируют единый комплекс в результате их непосредственного соприкосновения друг с другом. Внутрибрюшное давление регулируется содружественной функцией диафрагмы, передней брюшной стенки и тазового дна.

Подвешивающий аппарат составляют круглые и широкие связки матки, собственная связка и.подвешивающая связка яичника. Связки обеспечивают срединное положение дна матки и ее физиологический наклон кпереди.

К фиксирующему аппарату относятся крестцово–маточные, маточнопузырные и пузырно–лобковые связки. Фиксирующий аппарат обеспечивает центральное положение матки и делает практически невозможным ее смещение в стороны, кзади и кпереди. Поскольку связочный аппарат отходит от матки в ее нижнем отделе, возможны физиологические наклонения матки в разные стороны (положение лежа, переполненный мочевой пузырь и т.д.).

Поддерживающий аппарат представлен в основном мышцами тазового дна (нижний, средний и верхний слои), а также пузырно–влагалищной, прямокишечно–влагалищной перегородками и плотной соединительной тканью, располагающейся у боковых стенок влагалища. Нижний слой мышц тазового дна составляют наружный сфинктер прямой кишки, луковично–пещеристая, седалищно–пещеристая и поверхностная поперечная мышцы промежности. Средний слой мышц представлен мочеполовой диафрагмой, наружным сфинктером мочеиспускательного канала и глубокой поперечной мышцей, поднимающей задний проход.

Осмотр наружных половых органов: состояние и величина малых и больших половых губ; состояние слизистых оболочек («сочность», сухость, окраска, состояние шеечной слизи); величина клитора; степень и характер развития волосяного покрова; состояние промежности; патологические процессы (воспаление, опухоли, изъязвления, кондиломы, свищи, рубцы).

Обращают также внимание на зияние половой щели; предложив женщине потужиться, определяют, нет ли опущения или выпадения стенок влагалища и матки.

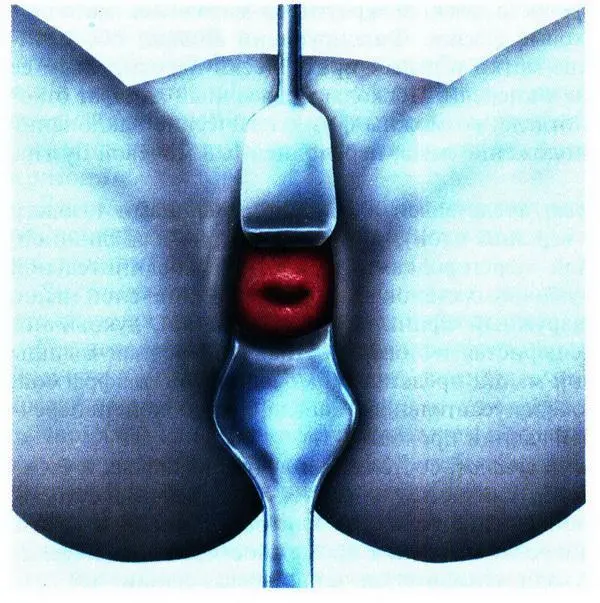

Осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах (рис. 1.1) проводится женщинам, ведущим половую жизнь. Своевременное распознавание заболеваний шейки матки, эрозий, полипов и другой патологии возможно только с помощью зеркал. При осмотре в зеркалах берут мазки на микрофлору, для цитологического исследования, возможна также биопсия патологических образований шейки матки и влагалища.

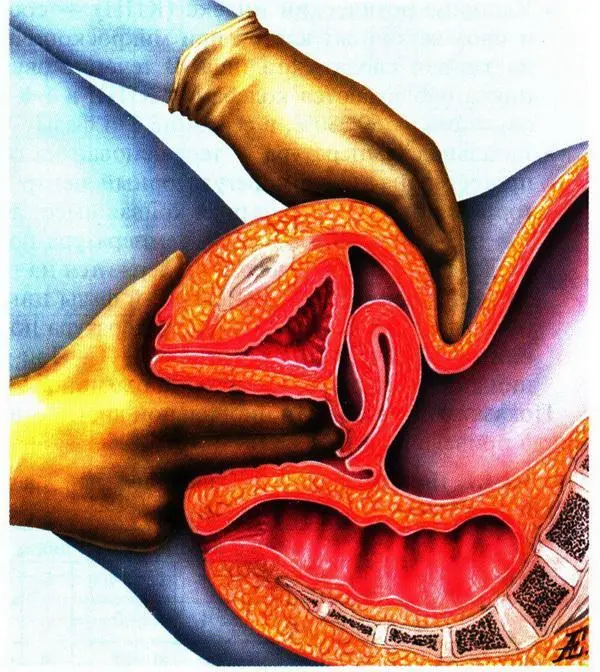

Бимануальное (двуручное влагалищно–брюшностеночное) исследование проводят после извлечения зеркал. Указательный и средний пальцы одной руки % (обычно правой), одетой в перчатку, вводят во влагалище. Другую руку (обычно левую) кладут на переднюю брюшную стенку. Правой рукой пальпируют стенки влагалища, его своды и шейку матки, определяют объемные образования и анатомические изменения. Затем, осторожно введя пальцы в задний свод влагалища, смещают матку вперед и вверх и пальпируют ее другой рукой через переднюю брюшную стенку. Отмечают положение, размеры, форму, консистенцию, чувствительность и подвижность матки, обращают внимание на объемные образования (рис. 1.2).

Ректовагинальное исследование обязательно в постменопаузе, а также если необходимо уточнить состояние придатков матки. Некоторые авторы предлагают проводить его всем женщинам старше 40 лет для исключения сопутствующих заболеваний прямой кишки. При ректальном исследовании определяют тонус сфинктеров заднего прохода и состояние мышц тазового дна, объемные образования (внутренние геморроидальные узлы, опухоль).

Рис. 1.1. Осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах. Художник А.В. Евсеев

Рис. 1.2. Бимануальное (двуручное влагалищно–брюшностеночное) исследование. Художник А. В. Евсеев

Специальные методы исследования

Тесты функциональной диагностики

Тесты функциональной диагностики, используемые для определения функционального состояния репродуктивной системы, до сих пор не утратили своей ценности. По тестам функциональной диагностики опосредованно можно судить о характере менструального цикла.

1. Симптом «зрачка» отражает секрецию слизи железами шейки матки под влиянием эстрогенов. В предовуляторные дни секреция слизи увеличивается, наружное отверстие шеечного канала приоткрывается и при осмотре в зеркалах напоминает зрачок. В соответствии с диаметром видимой в шейке слизи (1–2–3 мм) выраженность симптома «зрачка» определяют, как +, ++, +++. В период овуляции симптом «зрачка» составляет +++, под влиянием прогестерона к последнему дню менструального цикла он равен +, а затем исчезает.

2. Симптом растяжения шеечной слизи связан с ее характером, меняющимся под влиянием эстрогенов. Растяжимость слизи определяют с помощью корнцанга, которым берут каплю слизи из шеечного канала и, раздвигая бранши, смотрят, на сколько миллиметров растягивается слизь. Максимальное растяжение нити – на 12 мм – происходит в период наибольшей концентрации эстрогенов, соответствующей овуляции.

3. Кариопикнотический индекс (КПИ) – соотношение ороговевающих и промежуточных клеток при микроскопическом исследовании мазка из заднего свода влагалища. В течение овуляторного менструального цикла наблюдаются колебания КПИ: в 1–й фазе – 25–30%, во время овуляции – 60–80%, в середине 2–й фазы – 25–30%.

4. Базальная температура – тест основан на гипертермическом влиянии прогестерона на терморегуляторный центр гипоталамуса. При овуляторном цикле температурная кривая имеет две фазы. С полноценными 1–й и 2–й фазами базальная температура повышается на 0,5°С непосредственно после овуляции и держится на таком уровне в течение 12–14 дней. При недостаточности 2–й фазы цикла гипертермическая фаза составляет менее 10–8 дней, температура поднимается ступенеобразно или периодически падает ниже 37°С. При различных видах ановуляции температурная кривая остается монофазной (рис. 1.3, 1.4).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: