Давид Генис - Паразитология

- Название:Паразитология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1991

- Город:Москва

- ISBN:5-225-00866-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Давид Генис - Паразитология краткое содержание

В четвертом издании учебника (третье вышло в 1985 г.) рассмотрены биологические особенности и патогенное значение основных паразитов человека. Описаны новые методы лабораторной диагностики гельминтозов и принципы работы паразитологической лаборатории. Учтены последние приказы и инструкции Минздрава СССР.

Паразитология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Человек заражается, употребляя в пищу недостаточно термически обработанную говядину или свинину, содержащие саркоцисты.

В некоторых случаях саркоцисты развиваются и в мышцах человека (известны как Sarcocystis Lindemanni, хотя самостоятельность этого вида не доказана), заражение предположительно происходит от мелких грызунов (рис. 3.16 на цв. вклейке).

При кишечном саркоцистозе наблюдаются отсутствие аппетита, тошнота, метеоризм, боли в области живота, понос. При заражении через свинину клинические явления более выражены.

Заболевание наступает через 3–8 ч после употребления в пищу инфицированного мяса. Продолжительность болезни от нескольких дней до 3 нед. Возможно бессимптомное течение.

Мышечный саркоцистоз протекает обычно бессимптомно, в некоторых случаях сопровождается явлениями миозита и миалгии, эозинофилией крови, аллергическими кожными высыпаниями.

В свежевыделенных испражнениях обнаруживают одиночные или реже спаренные спороцисты, содержащие по 4 зрелых спорозоита. Спороцисты появляются в фекалиях с 9-го дня после заражения, максимальное их число наблюдается на 14–22-й день, и могут обнаруживаться сравнительно недолго и в небольшом количестве.

Рекомендуется применять методы обнаружения с обогащением в 33 % растворе сульфата цинка (см. 9.5).

Для диагностики мышечного саркоцистоза проводится биопсия и исследуются мазки и гистологические срезы очагов поражения. Применяют также методы переваривания мышц с трипсином или микроскопии мышц в компрессориуме с помощью трихинеллоскопа.

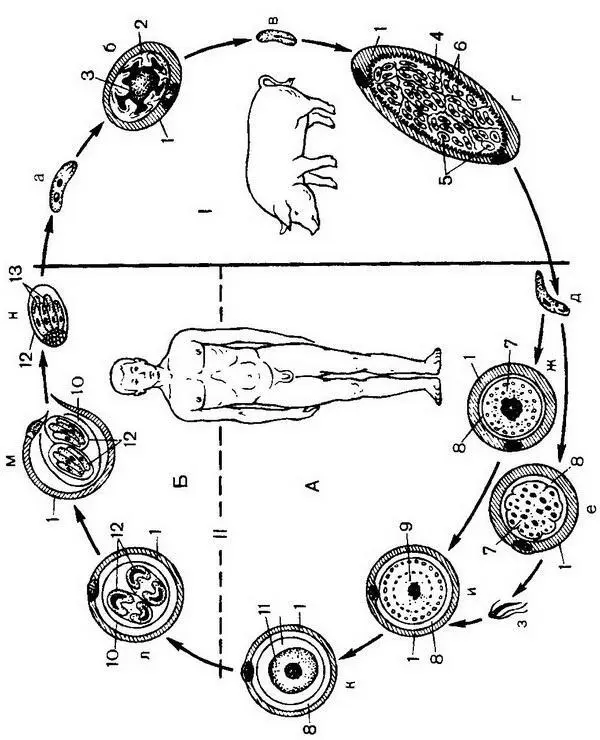

Рис. 3.15. Жизненный цикл Sarcocystis suiliominis.

Для исследования берут мышцы пищевода, сердца, диафрагмы, где саркоцисты локализуются наиболее часто. Перед микроскопией рекомендуют (А. Г. Кокурина) на мышечные срезы нанести но 2–3 капли смеси из равных частей 0,5 % водного раствора метиленового синего и ледяной уксусной кислоты. После 3–5-минутного окрашивания срезы обесцвечиваются, нанося на них 2–3 капли 20–25 % раствора нашатырного спирта. На голубом фоне мышечной ткани саркоцисты имеют темно-синий цвет.

Саркоцистоз человека встречается чаще, чем это считается.

Такая же, как при других протозойных инвазиях.

Кокцидия

Строение и жизненный цикл. У человека паразитирует один вид кокцидий (от лат. coccus – круглый) – Isosрогd belli. Считавшаяся ранее также паразитом человека кокцидия I. nominis на самом деле является саркоцистой (см. 3.3).

Развитие кокцидии, бесполое и половое, происходит в эпителиальных клетках слизистой оболочки тонкого кишечника.

С испражнениями зараженного человека выделяются ооцисты (рис. 3.17) – бесцветные прозрачные образования длиной 20–30 мкм, с двухконтурной оболочкой. Формы ооцист овальная, несколько вытянутая с одним зауженным концом. В свежевыделенных испражнениях ооцисты незрелые и содержат в центре шарообразную зародышевую массу. При комнатной температуре в течение 2–3 дней этот шар делится поперечно, разделившиеся части покрываются оболочкой – образуются две спороцисты длиной 12–14 мкм. В каждой из них образуются 4 спорозоита вытянутой серповидной формы. Ядро в спорозоите имеет вид светлого пузырька.

В окружающей среде ооцисты сохраняются несколько месяцев. При заглатывании человеком зрелых ооцист с загрязненными водой, пищей, в кишечнике из них освобождаются спорозоиты, внедряются в клетки стенок кишечника и начинают развиваться.

Рис. 3.17. Ооцисты кокцидии.

Клиническая картина. Кокцидии, развиваясь в клетках эпителия, разрушают их. Возникает воспаление, иногда образуются язвы и эрозии слизистой оболочки тонкого кишечника. Развивается заболевание кокцидиоз.

Рис. 3.18. Ооцисты кокцидий рыб. Отличаются круглой формой и содержанием 1 спороцист с двумя спорозоитами в каждой (А. Ф. Тумка).

Инкубационный период от 6 до 10 дней. Болезнь начинается остро, может повыситься температура тела, наблюдаются головная боль, слабость, тошнота, боли в животе. Кокцидиоз протекает по типу энтерита, энтероколита. Прогноз благоприятный.

Ооцисты кокцидий обнаруживают при микроскопии испражнений и иногда дуоденального содержимого больных. Применяют методы обогащения (см. 9.5).

Следует учитывать, что ооцисты в острой стадии болезни отсутствуют и появляются в фекалиях не ранее 10-го дня болезни, уже на стадии выздоровления, когда клинические явления стихают. Кал к этому времени становится оформленным и лабораторные исследования его в это время уже не назначаются.

Кроме того, ооцисты выделяются у реконвалесцента от 1–2 нед до 1–2 мес, встречаются обычно в единичных экземплярах, в силу своей плавучести поднимаются к нижней поверхности покровного стекла и не попадают в зону резкости микроскопа.

Поэтому в практических условиях кокцидиоз диагностируется редко, хотя встречается он, по-видимому, повсеместно, особенно на юге. Описаны вспышки кокцидиоза в детских коллективах.

При обнаружении ооцист фекалии помещают на 2–3 дня в чашки Петри и заливают 2 % раствором дихромата натрия. Последующая микроскопия и выявление зрелых ооцист делает возможным видовой диагноз.

В фекалиях могут быть обнаружены транзитные, т. е. случайные, ооцисты кокцидий животных и рыб (рис. 3.18), не патогенных для человека. Они округлой формы, более крупные (20–50 мкм). Ооцисты рыб содержат 4 спороцисты, в каждой из которых имеются 2 спорозоита (а у J. belli соотношение обратное).

В основном сходна с предупреждением других острых кишечных инфекций.

Пневмоциста

Пневмоциста (Pneumocystis сагinii) овальной формы, размер 2–3 мкм, окружена шаровидным слизистым образованием. Размножается путем деления, пополам под оболочкой, после чего и сам слизистый шар перешнуровывается на две особи (рис. 3.19, 2–4).

После ряда делений некоторые трофозоиты дают начало спорогонии, т. е. половому циклу размножения (см. рис. 3.19, 5–7). Паразитарное тельце трофозоита увеличивается, заполняет почти всю слизистую оболочку, формируется стенка цисты и ядро делится на 2, 4, 8 ядер. В итоге образуется спороциста, в которой находится 8 овальных или грушевидных спор размером 1–2 мкм каждая. Диаметр самой цисты около 10 мкм. При ее разрыве спорозоиты выходят и наступает новый цикл деления образовавшихся трофозоитов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: