Григорий Кассиль - Внутренняя среда организма

- Название:Внутренняя среда организма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Кассиль - Внутренняя среда организма краткое содержание

Книга посвящена одной из важнейших и наиболее плодотворных идей современной биологии и медицины — проблеме внутренней среды организма (крови, лимфы, тканевой жидкости). В ней рассматриваются различные стороны значения внутренней среды для жизнедеятельности клеток, тканей, органов, целостного организма, процессы ее формирования, механизмы образования и роль в осуществлении физиологических и биохимических процессов. Большое внимание уделено проблеме гомеостаза (постоянства состава и свойств внутренней среды и устойчивости основных физиологических функций), нейро-гуморально-гормонально-барьерным взаимоотношениям в живых системах, стрессу, боли и т. д. Второе издание книги значительно переработано и дополнено новыми данными, полученными в ряде отечественных и зарубежных лабораторий, а также в лаборатории, руководимой автором. Широко представлены материалы о роли внутреннее среды при физических нагрузках и при напряженной спортивной деятельности, намечены пути управления ее составом и свойствами.

Внутренняя среда организма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так, например, по нашим наблюдениям, у молодых начинающих пловцов экскреция катехоламинов (адреналина и норадреналина) в состоянии покоя большей частью повышена, а у мастеров спорта нередко снижена. При тренировках и соревнованиях юноши выделяли очень большое количество катехоламинов, что подчас сопровождалось явлением выхода за пределы гомеостаза (очень высокие цифры кровяного давления, угашение пульса, превышающее все физиологические нормы). Мастера спорта также резко усиливали образование и экскрецию катехоламинов, что указывает на высокую реактивность симпатоадреналовой системы. Но никаких патологических явлений при этом не наблюдалось. Гомеостаз сохранялся в физиологических пределах.

Таким образом, исследования, выполненные при разных видах спортивной деятельности (тренировках, соревнованиях, в восстановительном периоде), показывают, что при физических нагрузках, не вызывающих чрезмерного напряжения сил, утомления, состояния перетренированности, в действие вовлекаются все регуляторные системы организма — как эрго-, так и трофотропные. Это выражается в одновременном (чаще последовательном) поступлении во внутреннюю среду и экскреции с мочой метаболитов, гормонов и медиаторов различного, подчас противоположного действия. Активность гуморально-гормональных систем при этом совершенно достаточна для того, чтобы полностью обеспечить энергетические затраты организма. Однако реакции этих систем при нагрузках различной интенсивности и разной длительности совсем неоднозначны при разных видах спорта.

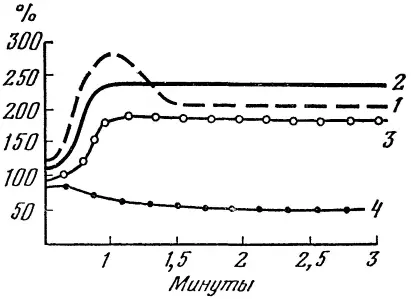

На рис. 19 представлена схема гуморально-гормональных взаимоотношений при кратковременных физических нагрузках (например, соревнование по бегу на 100 м или плавание на 100—200 м). Первоначальное повышение поступления в кровь и экскреции адреналина с мочой (стадия тревоги по Селье) сменяется устойчивым накоплением норадреналина и кортикостероидов (стадия резистентности). Содержание же трофотропных метаболитов (ацетилхолина, гистамина, серотонина, инсулина) во внутренней среде при этом обычно несколько снижена.

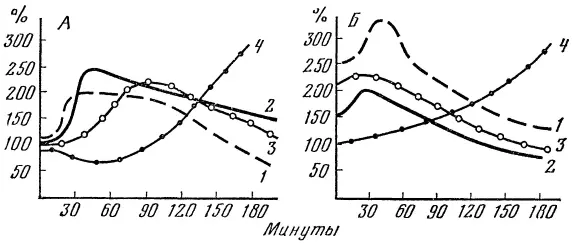

В другом плане протекают гуморально-гормональные реакции при длительных, продолжающихся несколько часов физических нагрузках (например, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, марафонский бег и т. д.). Схематически они представлены на рис. 20. У хорошо тренированных, высококвалифицированных спортсменов содержание катехоламинов и кортикостероидов в крови и экскреция их с мочой в первом периоде значительно повышены. Однако первоначальное снижение содержания трофотропных метаболитов в организме постепенно переходит в другую фазу и во втором периоде, по мере утомления спортсмена, начинает неуклонно нарастать, в то время как эрготропная активность жидких сред и выделений снижается. Предельное физическое утомление, в зависимости от состояния и возможностей спортсмена, может привести (хотя и необязательно) на каком-то этапе к истощению симпатоадреналовой системы и прогрессирующей активации системы вагоинсулярной, что сопровождается явлениями значительного уменьшения эффективности прилагаемых усилий, и в отдельных случаях — к явлениям коллапса и даже шока. Длительность периодов возбуждения и торможения (истощения) зависит в основном от индивидуальных возможностей спортсмена, его квалификации, наличия резервов, психологического настроя, мотивации, значимости соревнования.

Рис. 19. Схема гуморально-гормональных взаимоотношений при короткой физической нагрузке.

1 — адреналин; 2 — норадреналин; 3 — кортикостероиды; 4 — трофотропные метаболиты (ацетилхолин, гистамин, серотонин).

Рис. 20. Схема гуморально-гормональных взаимоотношений при длительной физической нагрузке.

А — оптимальный вариант; Б — неоптимальный вариант. Остальные обозначения те же, что на рис. 19.

Встречающийся обычно при длительных физических напряжениях у менее тренированных (менее квалифицированных) спортсменов неоптимальный вариант (рис. 20, Б) отличается высоким исходным (фоновым или предстартовым) уровнем катехоламинов (в первую очередь адреналина) и кортикостероидов. Резервы при этом большей частью недостаточны. Торможение, а иногда и истощение симпатоадреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем наступает у них значительно быстрее, чем у спортсменов, у которых течение гуморально-гормональных процессов при длительной физической нагрузке протекает по оптимальному варианту. Накопление трофотропных метаболитов наступает почти сразу после начала тренировок или соревнований, а снижение активности эрготропных систем (избыточно напряженных в предстартовом периоде) развивается быстро и препятствует достижению успеха. Все это ведет к снижению результативности прилагаемых усилий. Вот почему спортсмену не хватает иногда десятой доли секунды для победоносного финиша.

При длительных тренировках по мере адаптации организма к физическим нагрузкам происходит некоторое снижение в крови и моче биологически активных веществ как эрго-, так и трофотропного ряда. Сходные явления были отмечены со стороны гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Так, например, спортсмены, показавшие высокие результаты при плавании на длинные дистанции, экскретировали с мочой меньшие количества кортикостероидов, чем спортсмены, работавшие на коротких дистанциях. В этом проявляется адаптация организма к стрессовым ситуациям. Организм экономит силы и обходится меньшим количеством гормонов и медиаторов. Но здесь возникает парадоксальное явление. Ведь и при хроническом утомлении экскреция катехоламинов и кортикостероидов значительно снижается. Как же так? И адаптация, и утомление ведут к однозначному изменению гуморальногормональных систем.

Если при утомлении происходит постепенное снижение физической активности на фоне ослабления эрготропных механизмов и усиления трофотропных, то при адаптации возрастает способность организма обходиться меньшим количеством энергетических ресурсов — метаболитов, гормонов, медиаторов, ферментов. Организм как бы бережет расходование биологически активных соединений. Через стадию избыточной или повышенной суперкомпенсации, столь свойственной всем живым системам при стрессовых и экстремальных ситуациях, возникает какое-то компенсаторное равновесие. Происходит как бы экономизация расходования энергетических ресурсов, переход от баланса очень высокого к менее высокому, умеренному и даже несколько сниженному. Это может привести к уменьшению образования и использования гормонов и медиаторов (катехоламинов, кортикостероидов, серотонина и т. д.) организмом хорошо тренированных спортсменов. Организм охраняет свои регуляторные системы от перенапряжения, но в то же время легко мобилизует резервные возможности. Реактивность всего нейро (вегетативно)-гуморально-гормонального комплекса у высококвалифицированных спортсменов, как мы уже указывали, очень велика. И при малейшей тревоге происходит мгновенное усиление наличных и потенциальных возможностей. В этом-то и заключается различие, сходство и единство процессов возбуждения и торможения гомеостатических механизмов, регулирующих относительное постоянство внутренней среды организма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Мещеряков - Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения]](/books/1064223/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani.webp)