Галина Гуровец - Возрастная анатомия и физиология. Основы профилактики и коррекции нарушений в развитии детей

- Название:Возрастная анатомия и физиология. Основы профилактики и коррекции нарушений в развитии детей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентВладосdeb3a7bd-f934-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-691-01931-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Гуровец - Возрастная анатомия и физиология. Основы профилактики и коррекции нарушений в развитии детей краткое содержание

В учебнике даны основные сведения о структурах и функциях организма человека в возрастном аспекте. Наряду с описанием анатомо-физиологических особенностей строения органов и систем организма, существующих в норме, в издании представлены их патологические варианты, обуславливающие нарушения сенсорной, моторной и речевой деятельности, знания которых необходимы для педагогов и воспитателей дошкольных и школьных учреждений.

В учебнике отражены: 1) гигиеническая направленность по сохранению и профилактике органов и систем детского организма, 2) необходимость раннего физического и трудового воспитания, 3) раскрыты понятия «здоровья», о которых должен знать педагог для составления программы обучения и воспитания, 4) возможные инфекционные и неинфекционные заболевания, карантины и вакцинация детей, 5) оказание первой помощи детям в случаях чрезвычайных происшествий.

Учебник предназначен для студентов высших и средних педагогических учебных заведений дефектологического профиля, педагогов и воспитателей специализированных и общеобразовательных детских учреждений.

Возрастная анатомия и физиология. Основы профилактики и коррекции нарушений в развитии детей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В лицевом отделе черепа различают парные и непарные кости. К парным костям относятся: верхнечелюстные, слёзные, скуловые, носовые, нёбные и нижние носовые раковины. К непарным костям относятся: сошник, подъязычная кость и нижняя челюсть.

Верхняя челюсть расположена по бокам от полости носа и состоит из тела и четырех отростков. Глазничная поверхность тела верхней челюсти обращена в сторону глазницы. На задней поверхности находится бугор верхней челюсти. На носовой поверхности видны: раковинный гребень (к ней прикрепляется нижняя носовая раковина), слёзная борозда и вход в верхнечелюстную (гайморову) пазуху. Отростки верхней челюсти: 1) лобный отросток, соединяющийся с лобной костью, 2) нёбный отросток, располагающийся горизонтально (твёрдое нёбо), отделяющий полость носа от ротовой полости, 3) альвеолярный отросток несет в себе зубные альвеолы, куда прикрепляются верхние зубы, и 4) скуловой отросток, соединяющийся со скуловым отростком височной кости, образуют скуловую дугу, играющую роль в формировании рельефа лица.

С внутренней поверхности верхней челюсти располагаются три носовые раковины, образующие носовые ходы. Между лобными отростками располагаются две парные носовые косточки, от которых отходят хрящи, образующие крылья и кончик носа. Сошник, небольшая кость, составляющая вместе с хрящом перегородку носа. Слёзная кость участвует в образовании медиальной стенки глазницы. Имеющаяся на ней слёзная борозда, соединяясь со слёзной бороздой верхней челюсти, образует стенку слёзного мешочка.

Нижняя челюсть – единственно подвижная часть черепа состоит из двух ветвей и тела, соединенных под углом 110–130 градусов. На внутренней и наружной поверхности нижней челюсти имеется большое количество бугорков и отверстий. К бугоркам прикрепляются различные мышцы, в отверстия выходят кровеносные сосуды и нервные окончания. На альвеолярной части нижней челюсти располагаются зубные альвеолы. Ветви нижней челюсти направляются наверх и несут на себе два отростка: передний – венечный и задний – мыщелковый, разделенные вырезкой, охватывающей выступ височной кости. К венечному отростку прикрепляется височная мышца, обеспечивающая жевательную функцию. Мыщелковый отросток участвует в образовании височно-нижнечелюстного сустава. К этому отростку прикрепляется латеральная крыловидная мышца. Через тело нижней челюсти с каждой стороны проходит нижнечелюстной канал, который начинается на внутренней поверхности кости. Выходное подбородочное отверстие этого канала находится на наружной поверхности тела нижней челюсти на уровне 2-го малого коренного зуба. Подъязычная кость, имеющая дугообразную форму, расположена между гортанью и нижней челюстью. Кость состоит из тела и двух отростков, к которым прикрепляется подъязычно-язычная мышца.

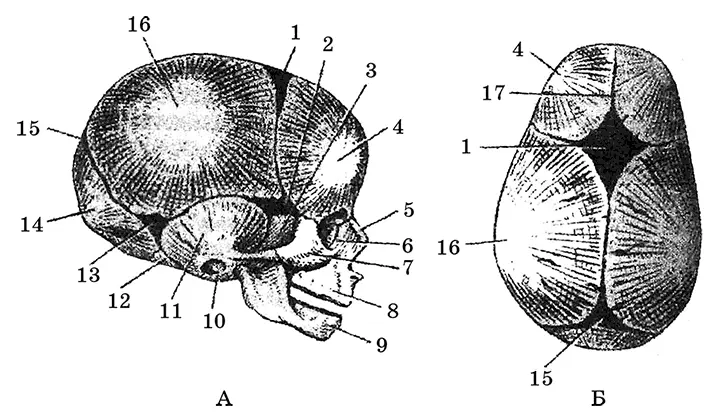

У новорожденного мозговая часть черепа больше лицевой в 8 раз, растет быстро в течение первого года жизни (рис. 12).

С возраста 13–14 лет наиболее интенсивно растет лицевая часть sepena и превосходит мозговую в 2,5 раза. У новорожденного ребенка костными являются только центральные части кости, крайние части костей представляются хрящевыми и соединяются друг с другом при помощи соединительнотканной перепонки. Такие места соединений называются родничками. Наибольший родничок располагается между лобными и теменными костями (темечко). Имеются еще парные роднички: передние и задние боковые. Благодаря родничкам кости черепа могут заходить одна за другую во время прохождения через родовые пути или обеспечивать увеличение головки при росте мозгового вещества или резко увеличиваться при мозговой водянке (гидроцефалии). Закрываются роднички: боковые – к 2–3 месяцам, большой родничок – к 1 году.

Рис. 12. Череп новорожденного. Вид сбоку (А) и сверху (Б): 1– передний родничок; 2 – клиновидный родничок; 3 – большое крыло клиновидной кости; 4 – лобный бугор; 5 – носовая кость; 6 – слёзная кость; 7 – скуловая кость; 8 – верхняя челюсть; 9 – нижняя челюсть; 10 – барабанное кольцо височной кости; 11 – чешуйчатая часть височной кости; 12 – латеральная часть затылочной кости; 13 – сосцевидный родничок; 14 – затылочная чешуя; 15 – задний родничок; 16 – темный бугор; 17 – лобный шов.

Патология костного аппарата

В патологии строения черепа различают микроцефалию и гидроцефалию. Микроцефалия – уменьшение размеров черепа. Кости черепа соединены, костные швы плотные, прощупываются при осмотре кожи головы. Микроцефалия является следствием перенесенного воспалительного процесса в мозговых оболочках (менингит). Источник заражения ребенка: 1) мать, инфицированная различными возбудителями (передача инфекции происходит во время беременности или при прохождении через родовые пути); 2) после рождения заражение ребенка может происходить через пуповину (пупочный сепсис), гнойничковую сыпь на теле или при поцелуях ближайшими родственниками-носителями инфекции (через носоглотку). Мозг в этих случаях не имеет места для развития, что приводит ребенка к умственному недоразвитию.

Гидроцефалия – это увеличение размеров черепа, возникающее вследствие перенесенных воспалительных процессов в мозговой оболочке (менингит) и родовой черепно-мозговой травмы. В этих случаях увеличивается количество спинномозговой жидкости, которая растягивает мозговые оболочки, а с ней и кости черепа. Степень увеличения размеров черепа зависит от этиологического фактора и времени воздействия на мозг ребенка. Избыточное количество спинно-мозговой жидкости давит не только на кости черепа, но и на вещество мозга, вызывая определенные органические и функциональные изменения в нем, что очень важно знать для педагога-дефектолога. У детей появляются головные боли, отмечается неусидчивость, беспокойство, расстройство внимания, задержка умственного развития на фоне минимальной мозговой дисфункции (ММД).

В патологии поясничного отдела позвоночника могут наблюдаться определенные изменения: расщепление остистых отростков позвонков («спина бифида»). К этой патологии обращаются в случаях недержания мочи у детей и подростков. На рентгенограмме поясничной области позвоночника обычно хорошопросматривается расщепление остистых позвонков.

К хроническим заболеваниям, характеризующимся расстройством минерального (фосфорно-кальциевого) обмена со своеобразными изменениями в костях скелета и нарушением нервно-мышечного аппарата, относится заболевание рахит.

Заболевание возникает при отсутствии или недостатке в пище ребенка витамина D. Образование активного витамина D происходит в самом организме из провитамина, находящегося в коже ребенка. Превращение провитамина в активный витамин происходит под влиянием ультрафиолетовых лучей солнца. При недостаточном облучении кожи ребенка солнечными лучами, а также малом количестве D в пище у ребенка гиповитаминоз или авитаминоз.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: