Дмитрий Киселев - Кинезиотейпинг в лечебной практике неврологии и ортопедии

- Название:Кинезиотейпинг в лечебной практике неврологии и ортопедии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-496-01493-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Киселев - Кинезиотейпинг в лечебной практике неврологии и ортопедии краткое содержание

Книга посвящена применению метода кинезиотейпинга в лечебной работе с использованием теоретических и практических подходов, которые отсутствуют в практике мирового тейпирования. Реализация кинезиотейпинга на основе теории других реабилитационных методик, применяющихся в практике реабилитации на медицинской базе РНИМУ им. Н. И. Пирогова и РДКБ, способствовала появлению и разработке совершенно иного методического подхода. Это явилось созданием практической и теоретической базы, аналогов которой найдено не было. Издание посвящено информационному представлению разработанных направлений тейпирования, максимально возможному показу вариантов реализации метода в ортопедии и неврологии. Средствами реализации является вся техническая база кинезиотейпинга, использование которой с предлагаемыми теоретическими подходами возможно на базе поликлиник, стационаров, санаториев, других лечебных учреждений, занимающихся лечением ортопедических и неврологических больных. Издание адресовано врачам ЛФК, врачам невропатологам, ортопедам, занимающимся реабилитацией, методистам ЛФК со средним медицинским образованием, студентам, аспирантам и преподавателям медицинских вузов.

Киселев Дмитрий Анатольевич – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры реабилитации и спортивной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы г. Москвы.

Кинезиотейпинг в лечебной практике неврологии и ортопедии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Работая с тяжелыми пациентами – особенно здесь стоит упомянуть детей с ДЦП, – мы пришли к выводу, что совершенно недостаточно просто стимулировать мышцы, которые, на наш взгляд, являются «нерабочими», находятся в состоянии гипотонии, гипотрофии. Более того, ответ на такую стимуляцию напрямую зависит от «осознания организмом» мышц, которые находятся в состоянии повышенного тонуса. При отсутствии полноценной амплитуды сокращения, нормальной иннервации, питания и т. д. организм перестает «нормально контролировать» и те мышцы, которые находятся в гипотонии, и другие, находящиеся в гипертонусе. Понятно, что ЦНС необходимо каким-то образом получать информацию о том, что есть «вот такая-то группа мышц», ее функции заключаются в том-то и том-то, что вообще существует область, где находится некая группа мышц, и т. д. И самое главное, такое предоставление информации невозможно с использованием проприоцептивного аппарата мышц, отличающихся повышенным тонусом при ДЦП, так как всегда ведет к усилению гипертонуса мускулатуры и активации основной патологической программы.

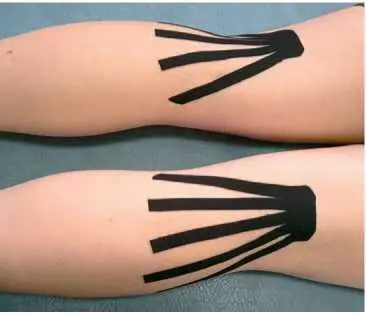

Мы накопили большой опыт применения классических тейпов с натяжением 0–5% у детей с периферическими парезами; на фоне такого воздействия отмечалась выраженная динамика появления чувствительности в окружающих тканях, а чаще – включение в работу пораженных мышц. Понятно, что при таком воздействии вышеупомянутыми тейпами стимуляция проприорецепции невозможна. Стремясь добиться расширения рецепторного поля в области мышц, отличающихся гипертонусом, у детей с ДЦП, мы пробовали применять подобные подходы ранее (рис. 19, 20).

Рис. 19

Рис. 20

В результате мы либо не получали никакого ответа, либо (что случалось чаще) получали отрицательный ответ, выражавшийся в увеличении тонуса мускулатуры.

Мы пробовали менять техники тейпирования (рис. 21–23), но все равно результаты были неудовлетворительными.

а

б

Рис. 21

Рис. 22

Когда же появились тейпы серии РР, мы решили, что это и есть та самая необходимая часть, которая обеспечит «информационное представление» рецепторного поля мышц, отличающихся повышенным тонусом. Данное предположение целиком и полностью согласовалось с теми теоретическими основами, которые Кензо Касе попытался донести до слушателей, объясняя, для чего была разработана серия FP. Именно первоначальное легкое включение самого поверхностного рецепторного аппарата, к которому относятся свободные нервные окончания, диски Меркеля, тельца Мейснера (рис. 17, табл. 2), дает организму способность к лучшей регуляции взаимной работы мышц-антагонистов. Это выражается в том, что при первичном тейпировании, выполняемом над мышцами с повышенным тонусом, в местах наибольшего тонуса (пальпаторно – места наибольшего уплотнения) мы получаем положительную динамику. Лишний раз акцентируем внимание читателя на том, что проприоцептивное воздействие при таком первичном подходе отсутствует. Этот тип тейпов ставится совершенно характерно и всегда одинаково.

а

б

Рис. 23

Техника работы с применением тейпа I типа. Места постановки – наиболее уплотненные участки мышц-сгибателей, а также мышцы-разгибатели при первом и, возможно, втором сеансе тейпирования. Натяжение – всегда 0 %. Площадь такого отрезка тейпа будет зависеть от возраста ребенка, от 5 до 10 см в длину и шириной 4–5 см. (В нашей практике мы не решились использовать тейпы I типа на большей площади, опасаясь простимулировать проприоцептивную систему мышц, находящихся в гипертонусе, посредством активации большого количества поверхностного рецепторного аппарата.)

Оба нижеприведенных примера касаются пациентов с очень тяжелыми формами поражения ЦНС, неспособных к самостоятельной вертикализации, самостоятельной ходьбе и др. Результат очевиден из отзывов самих родителей.

Пример 1

В этом примере тейпирование с использованием тейпов серии FP было проведено в самом начале курса тейпирования.

Пациент П., возраст 7 лет. Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез. Симптоматическая эпилепсия.

Дата тейпирования: 04.03.2014 (рис. 24, а). Отзыв от 05.03.2014: «Динамика – хорошая походка, выпрямляет коленные чашечки».

а

б

в

г

д

Рис. 24

Примечание: имеются в виду походка и вертикализация с полной поддержкой.

Пример 2

В данном примере тейпирование с использованием тейпов серии FP было проведено пациентке, которая уже на протяжении двух месяцев получала курс тейпинга без перерывов, с постоянной небольшой динамикой в виде улучшения выполнения других методик реабилитационного лечения. В приведенном случае выполнен вариант классического тейпинга, проводившийся ранее, но с добавлением тейпирования с использованием FP-серии (рис. 24, в) на мышцах-сгибателях голени и бедра.

Пациент Г., возраст 6 лет. Диагноз: дегенеративное заболевание нервной системы. Семейная спастическая парапления Штрюмпеля.

Дата тейпирования: 03.03.2014. Отзыв от 11.03.2014: «Когда была затейпирована задняя поверхность ног, появилась способность удержания всего корпуса при полной вертикализации в четкой вертикали. Данная динамика не связана с усилением тонуса. Также появился разворот стоп и коленей при вертикализации наружу. Увеличилась площадь опоры стопы» (рис. 25, а-г).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: