Вейкко Тэхкэ - ПСИХИКА И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ: Психоаналитический подход

- Название:ПСИХИКА И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ: Психоаналитический подход

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Академический Проект

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-8291-0112-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вейкко Тэхкэ - ПСИХИКА И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ: Психоаналитический подход краткое содержание

Вейкко Тэхкэ.

Психика и её лечение:

психоаналитический подход

В данной монографии дается описание как общей психоаналитической теории развития человеческой психики, так и теории природы и элементов психоаналитического понимания, и приложения двух этих теорий к психоаналитическому лечению пациентов, представляющих психотический, пограничный и невротический уровни психопатологии. Книга финского психоаналитика признана специалистами лучшим на сегодняшний день отражением западного психоанализа.

Книга адресована как профессиональным психологам, так и всем тем, кто интересуется данной тематикой.

Veikko Tahka. MIND AND ITS TREATMENT: A Psychoanalytic Approach

«Психика и ее лечение» Вейкко Тэхкэ – результат более чем сорокалетнего научного опыта финского психоаналитика, исследователя, клинициста и преподавателя – в действительности не одна, а скорее две книги. Во-первых, это книга о развитии психики, динамическом психическом эволюционном процессе с его самых ранних начал до достижения личной автономии и эмансипации, то есть взрослости. Со всеми возможностями на этом пути для неадекватного, нарушенного и отклоняющегося развития или недоразвития. О возникновении множества психических расстройств психопатологического спектра, явно психотических, многообразно пограничных и типично невротических. И во-вторых, эта книга о лечении, психоаналитической терапии этого множества недугов.

ПСИХИКА И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ: Психоаналитический подход - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Раскрытие чувств аналитика

Хотя еще Ференци (1919) говорил о раскрытии аналитиком своих чувств пациентам,оправданность такой практики стала предметом дискуссии лишь после выхода в свет статьи Винникотта (1949) «Ненависть в контрпереносе». В этой статье Винникотт проводил различие между вызванным конфликтом контрпереносом аналитика и его «вполне объективным» контрпереносом относительно реального поведения пациента. Он рекомендовал в определенных случаях раскрывать «оправданную» и «объективную» ненависть аналитика некоторым антисоциальным и психотическим пациентам для того, чтобы прояснить для них реальность и искренность аналитика, а также для помощи собственной психической экономии аналитика, иногда доходящего до грани изнеможения в работе с этими пациентами.

После статьи Винникотта дискуссия по поводу раскрытия аналитиком своих личных психических содержаний пациенту была тесно связана с концепциями контрпереноса, обычно понимаемого во «всеобъемлющем» смысле (Kernberg, 1965), а также с проективной идентификацией, понимаемой как главный творец контрпереноса аналитика (Racker, 1957). Хотя трудно сравнивать такую концептуализацию кляйнианского типа с данной здесь концептуализацией, представляется обоснованным заключить, что под «проявлением контрпереноса» обычно понимается раскрытие тех эмоциональных содержаний аналитика, которые специфически побуждены пациентом якобы через «проективные идентификации» последнего. Это по сути будет соответствовать «объективному» контрпереносу Винникотта, а также mutatis mutandis [*]комплиментарным и эмпати-ческим откликам аналитика в текущей концептуализации. Сторонники всеобъемлющего взгляда на контрперенос, как правило, согласны с другими аналитиками, что отклики аналитика, главным образом мотивированные его бессознательными конфликтами и задержками, не принадлежат к тем эмоциональным содержаниям, раскрытие которых пациенту будет считаться терапевтически полезным. Таким образом, хотя, по-видимому, среди аналитиков нет серьезных разногласий по поводу желательности раскрытия откликов аналитика на бессознательное прошлое пациента, активированное ситуацией лечения, тем не менее спор идет о том, следует ли аналитику разглашать части своего личного переживания, которые были пробуждены в нем специфически как отклик на пациента и его послания. Следует ли ему использовать их лишь как информативную основу для понимания аналитических взаимодействий, или же будет более предпочтительно и оправданно в определенных случаях давать таким частным эмоциональным переживаниям свободное выражение? Хотя большинство современных аналитиков склонны присоединиться к более ранней точке зрения, предпочитая молчаливое использование информативных откликов аналитика на пациента, имеется все большее число аналитических клиницистов и теоретиков, которые разделяют и далее развивают мысли Винникотта (1949) и Литтла (1951,1957), выступая в защиту различных степеней раскрытия эмоционального переживания аналитика, возбуждаемого в нем как отклик на послания от пациента (Searles, 1979; Epstein, 1979; Bellas, 1983; Gorkin, 1987; Tansey and Burke, 1989).

Перед тем как начать обсуждение основных право-мерностей и указаний, которые представлялись в защиту более свободного выражения информативных эмоциональных откликов аналитика на пациента, следует рассмотреть более фундаментальный вопрос. Почему возникла такая проблема среди тех аналитиков, которые выступают в защиту использования самораскрытия в определенных случаях? Что заставляет их считать стремление к точному и полному аналитическому пониманию и его фазово-специфической передаче пациенту недостаточным? Имеются ли серьезные причины для того, чтобы считать, что принятие на себя аналитиком иных ролей и функций, отличных от роли понимающего человека, будет служить и содействовать позднему возобновлению и завершению задержанного и нарушенного психического развития пациента? И наконец, почему эта потребность в возрастании самораскрытия аналитика возникла в особенности среди аналитиков, работающих с пациентами, чья структурализация не позволяла им развивать патологии на невротическом уровне?

По-видимому, ответить на эти вопросы можно, основываясь на неоднократном опыте работы аналитиков с пограничными и психотическими пациентами, согласно которому сами интерпретации, как правило, оказываются недостаточными для передачи аналитического понимания этим пациентам. Как говорилось в предыдущем разделе, интерпретация до сих пор в значительной степени рассматривается как единственный законный способ передачи аналитиком своего понимания пациент-у в психоаналитическом лечении. Так как неоднократный опыт свидетельствует о том, что вслед за интерпретациями не следуют целительные ин-сайты и их тщательная проработка в лечении менее структурированных пациентов, аналитики склонны приходить к заключению, что этим пациентам нельзя помочь посредством простого понимания. Вместо этого, возможно, требуется некоторая более «реальная» и прямая привязанность и аффективная передача со стороны аналитика.

Мне кажется, что главная ошибка в этом рассуждении представлена тем фактом, что интерпретация не является фазово-специфическим способом предлагаемого понимания для пациентов, которые еще не достигли константности Собственного Я и объекта. Для того чтобы быть принятым и абсорбированным пациентом, передаваемое аналитиком понимание должно быть достаточно изоморфно переживанию пациента. Это лучше всего гарантируется интегративным использованием трансферентно-специфических и фазово-спе-цифических откликов аналитика на пациента, которые также будут обеспечивать его директивами для передачи этого понимания пациенту в максимально генеративной и способствующей развитию форме.

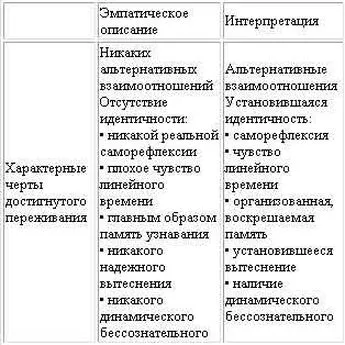

Как правило, содержание и форма интерпретаций не соответствуют переживаемым и воспринимаемым состояниям пограничного или психотического пациента. Функциональное переживание, а также частично или полностьюнедифференцированное переживание мира не может быть понято и сообщено в форме интерпретации. Вместо этого функциональное переживание, характерное для пограничных пациентов, может быть понято как нечто, что может быть эмпатически описано пациенту. Психотическое переживание с его частичной или полной утратой дифференци-рованности будет фазово-специфически пониматься главным образом как неотчетливая и расстроенная потребность. Это понимание может быть передано лишь в том случае, если аналитик позволяет себе и лечебному сеттингу становиться атмосферой поддержки, оплодотворенной генеративной комплиментарностью, которая, как надеется аналитик, будет принята пациентом в качестве нового эволюционного фактора, приводящего к возобновлению диалога между пациентом и объектным миром.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: