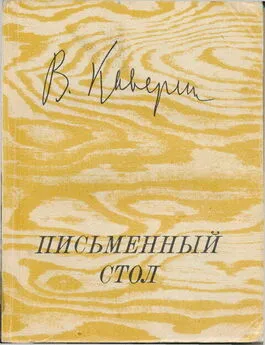

Вениамин Каверин - Письменный стол

- Название:Письменный стол

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вениамин Каверин - Письменный стол краткое содержание

Письменный стол - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И, вероятно, только теперь, после всех исторических катаклизмов минувших десятилетий, можно вполне оценить его тогдашнее предостережение: «Вождизм» — это болезнь эпохи, она вызвана пониженной яшзнеспособностыо мелкого мещанства…»

Что касается общего направления развития советской литературы, то Горький определил его как революционно романтическое. Теоретически он сформулировал это положение так: «…Если к смыслу извлечений из реально данного добавить — домыслить но логике гипотезы — желаемое, возможное и этим ещё дополнить образ — получим тот романтизм, который лежит в основе мифа и высоко полезен тем, что способствует возбуждению революционного отношения к действительности, отношения, практически изменяющего мир».

Суждение это я запомнил, и в моей дальнейшей работе оно имело решающее значение.

Съезд был явлением обязывающим, потому что в основе его лежало стремление к искренности, рождающейся в спорах. Это было событие, я бы сказал — «развёртывающееся событие». Литературные схватки касались самых серьёзных, действительно дискуссионных, проблем.

Мне кажется, поэты на съезде говорили с большей определённостью и блеском, чем представители других родов литературы. В их речах была та яркая и узнаваемая существенность детали, которой порой не хватало выступавшим. Достаточно вспомнить вдохновенную импровизацию Пастернака, его искромётные прозрения. «Чистая проза в её первородной напряжённости и есть поэзия». Мне представляется, что заключительный пастернаковский аккорд должен звучать в душе каждого художника. «Не жертвуйте лицом ради положения».

Мы мало думаем о том, что наше государство состоит из самых разных людей — и по своему характеру, и по своему происхождению. На съезде выступали представители народностей, у которых литература только зарождалась. Но и национальные литературы с древними корнями, такие, как, например, армянская или грузинская, тоже заявили о своём существовании в гораздо более ясной перспективе. Ощущение, что каждого автора теперь слушают не только на его родном языке, было одним из мажорных и обнадёживающих. Мы осознавали, что ответственны перед всеми языками страны и, в конечном счёте, — перед всеми языками мира.

Трудно переоценить то значение, которое лично для меня имела встреча на этом съезде с украинскими, белорусскими, армянскими, грузинскими литераторами. Уже в том же 1934 году, после съезда, я побывал в Армении, выступал там с лекциями о Ваане Теркине в Ереванском университете и делился с друзьями впечатлениями о поразившей меня армянской поэзии…

Как у моря, у съезда были отливы и приливы, но одна черта была некоторым образом несогласна с этой повторяющейся закономерностью. Каждый говорил о своём и, одновременно, о литературе. И сейчас поражаешься тому, как смело высказывали свои убеждения Пастернак, Тихонов, Первомайский, Тициан 'Габидзе… Вспоминается Бабель, напряжённо шутивший на съезде над своим неслучайным молчанием… Неистовый Егише Чаренц, бюст которого, со склонённой головой, стоит теперь у школы его имени в Ереване…

Я не передал и сотой доли этой встречи. Многое было лишь предсказано, перечислено, указано.

Я не сомневаюсь в том, что мой «геометрический разрез» не помог мне нарисовать законченную картину съезда. Дело — за другими делегатами. Хочется только рассказать ещё о том, как размеренный, официальный характер его переломился во второй половине. Этот перелом был не только замечен, но подхвачен, точно все только и ждали, когда же кончатся наконец доклады и приветствия. Доклады по необходимости носили слишком общий характер — кому было под силу в течение часа рассказать настоящее и заглянуть в будущее украинской, грузинской, белорусской, узбекской литературы? Приветствия были воплощением трогательной надежды на нашу литературу, но им было отдано слишком много времени и внимания.

Помнится, поэты были застрельщиками перелома. Кирсанов, защищая необходимость изучения стиховых форм, доказывал, что преодоление инерции в поэзии невозможно без борьбы направлений. Тициан Табидзе сказал, что рядом с Маяковским, имя которого часто произносится на съезде, должен быть поставлен Александр Блок. Первомайский связал поиски новой поэтической формы с судьбой своего поколения — поколения двадцатисемилетних. Мало сделано: в этом возрасте погибли Лермонтов и Петефи. Не изысканная рифма, не волшебная музыка слова, а молния духа, пробегающая между ними, — вот истинная стихия поэзии.

Пастернак попытался дать её определение: «Что такое поззия, товарищи, если таково на наших глазах её рождение? Поэзия есть проза, проза не в смысле совокупности чьих бы то ни было прозаических произведений, но сама проза, голос прозы, проза в действии, а не в пересказе. Поэзия есть язык органического факта, т. е. факта с живыми последствиями. И конечно, как все на свете, она может быть хороша или дурна в зависимости от того, сохраним ли мы её в неискаженности или умудримся испортить».

Когда съезд приветствовали метростроевцы, он кинулся из–за стола президиума, чтобы снять с плеча одной из работниц отбойный молоток. Она не позволила — молоток входил в картину приветствия, — и он, смущённый, вернулся на своё место. Это происшествие отразилось в его речи: «Когда я в безотчётном побуждении хотел снять с плеча работницы метростроя тяжёлый забойиый инструмент, названия которого я не знаю, но который оттягивал книзу её плечи, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком–то мгновенном смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку». Он закончил свою речь предостережением: «При огромном тепле, которым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя её прямых источников, во имя большой, и дельной, и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим людям».

Если сравнивать современное положение литературы с положением в тридцатых годах, следует заметить, что перемены не только неизбежны, но и необратимы. Тогда действовали первоклассные мастера, такие, как Маяковский, Пастернак, Асеев, Мандельштам, А. Толстой, Зощенко, Тихонов, Ахматова, шли пьесы Булгакова, писал своего «Пушкина» Тынянов. Количественно литература была неизмеримо меньше, но в художественном отношении уровень её был выше. Может быть, в полной определённости этой мысли я не прав. К сожалению, годы и неустанная работа заслонили от меня многие явления, характерные для современной литературы. Для меня ясно, например, что среди молодых много талантов. Что широта и глубина историко–литературных исследований заметно возросла. Что наряду с «писаревгциной», против которой так горячо возражал Блок, у нас много хороших критиков, которые с не меньшей, а может быть, и с большей глубиной задумываются над роковым вопросом: как писать? Что наша литература, к сожалению, однообразна, писатели, сами того не замечая, повторяют друг друга. Что это касается, к сожалению, нашего литературного языка, который безвкусные литераторы пытаются украсить, хотя он по своей природе чужд украшениям. Нет направлений, или они определены лишь тематическими признаками, а без направлений нет внутренних споров, с державинских времён оплодотворявших литературу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: