Юрий Терапиано - «…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972)

- Название:«…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библиотека-фонд Русское зарубежье, Русский путь

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85887-309-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Терапиано - «…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972) краткое содержание

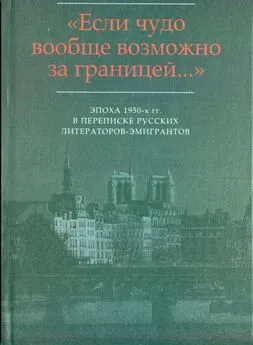

1950-е гг. в истории русской эмиграции — это время, когда литература первого поколения уже прошла пик своего расцвета, да и само поколение сходило со сцены. Но одновременно это и время подведения итогов, осмысления предыдущей эпохи. Публикуемые письма — преимущественно об этом.

Юрий Константинович Терапиано (1892–1980) — человек «незамеченного поколения» первой волны эмиграции, поэт, критик, мемуарист, принимавший участие практически во всех основных литературных начинаниях эмиграции, от Союза молодых поэтов и писателей в Париже и «Зеленой лампы» до послевоенных «Рифмы» и «Русской мысли». Владимир Федорович Марков (р. 1920) — один из самых известных представителей второй волны эмиграции, поэт, литературовед, критик, в те времена только начинавший блестящую академическую карьеру в США. По всем пунктам это были совершенно разные люди. Терапиано — ученик Ходасевича и одновременно защитник «парижской ноты», Марков — знаток и ценитель футуризма, к «парижской ноте» испытывал устойчивую неприязнь, желая как минимум привить к ней ростки футуризма и стихотворного делания. Ко времени, когда завязалась переписка, Терапиано было уже за шестьдесят. Маркову — вдвое меньше, немного за тридцать. Тем не менее им было интересно друг с другом. На протяжении полутора десятков лет оба почти ежемесячно писали друг другу, сообщая все новости, мнения о новинках и просто литературные сплетни. Марков расспрашивал о литературе первой волны, спорил, но вновь и вновь жадно выспрашивал о деталях и подробностях довоенной литературной жизни Парижа. Терапиано, в свою очередь, искал среди людей второй волны продолжателей начатого его поколением литературного дела, а не найдя, просто всматривался в молодых литераторов, пытаясь понять, какие они, с чем пришли.

Любопытно еще и то, что все рассуждения о смене поколений касаются не только эмиграции, но удивительным образом схожи с аналогичными процессами в метрополии. Авторы писем об этом не думали и думать не могли, но теперь сходство процессов бросается в глаза.

Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-x гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов, 2008. С.221-354.

«…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А так — тут у нас еще мертвый сезон, занят очередной работой для «Р<���усской> мысли» и рад, что осень пока солнечная и теплая.

Ирина Николаевна и я шлем Вам наш привет.

Ваш Ю. Терапиано

29

12. XI.56

Дорогой Владимир Федорович,

Я не люблю полемики того типа, которую пришлось вести с Кленовским [173] Терапиано Ю. Ответ Д. Кленовскому// Новое русское слово. 1956. 28 октября. № 15828. С. 8.

, т. е. по личному вопросу. Очень жаль, что у нас в литературной среде если и бывают споры, то лишь «pro domo», — а как нужно было бы завести споры порядка литературного, — ну, хотя бы о том же Заболоцком, о футуризме и классицизме.

Мне не хотелось бы больше «оперировать с трупом», т. е. с «Парижем» — в смысле его прежнего поэтического мироощущения. Хотя «парижане» количественно еще живы, и К<���леновский> напрасно их всех похоронил, но атмосферы уже нет, каждый — за себя, т<���ак> ч<���то> Ваши слова о «Париже» лучше отнести к «настроению» Ю. Т<���ерапиано> в 1956 г. Вы верно заметили о «нищем словаре», но о «социальном заказе» говорите только упрощенно. Как можно писать кощунственные стихи и быть внутренне-религиозным человеком, так вовсе не обязательно говорить «о самом главном» в смысле «точек над i» — Бог, смерть, любовь и т. д. Иначе действительно была бы опасность впасть в «политграмоту» и явилась бы «претензия». Претензия — и «точки над i» — как раз то, что для меня неприемлемо в Кленовском. Одна возможность назвать <���нрзб> «вещью», да еще и «своею», и его самоуверенный тон во всех его теоретических разговорах заставляет заподозрить его во внутреннем благополучии. Таким образом, и «о Венгрии» и «о “Лампе”» — пишите, ничего против этого не имею! (Это «Вы» — и «я» — не мы, а для примера). Что же касается «придушенного» Заболоцкого — неужели же его действительно заставляют писать по-акмеистически (почему — не «в духе неоклассицизма»?) — ведь акмеизм, кажется, в СССР на подозрении до сих пор? Но поворот от «футуризма» к «простоте» — помните, у Пастернака: «Есть в опыте больших поэтов» — мне приятен, а Вам — нет. Красивость его (во многих местах) я «куснул», куснул также и его подыгрыванье под власть, не в этом я вижу его достоинства, а в подлинной лирической простоте некоторых его новых (и старых) стихов. В момент написания статьи у меня не было под рукой Вашей антологии, поехал бы в город к Маковскому за нею, — но не мог, к тому же ведь я и не претендовал исчерпывающе говорить о З<���аболоцком>. Охотно прочел бы Вашу серьезную статью о нем.

Что у Вас в жизненном смысле? Пишете ли что-нибудь (несмотря на занятость)? У меня — по-прежнему, рутина жизни не меняется, а сейчас, кроме того, атмосфера такая удушливая, что просто нет внутренней возможности думать о литературе.

И<���рина> Н<���иколаевна> и я шлем Вам наш привет.

Ваш Ю. Терапиано

P. S. Писать дальше нельзя, ужасная бумага, и перо стерлось и пишет ужасно.

30

<���декабрь 1956 г.> [174] Датируется по содержанию.

Дорогой Владимир Федорович,

На днях говорил о Вас с Адамовичем. Он, между прочим, считает, что Вы из тех людей, на кого нужно нападать (речь шла о «Моцарте»), «тогда такие злятся и пишут лучше (в отличие от слабых, которые огорчаются и перестают писать)», а в общем о Вас он говорил хорошо, как о единственном «читающем и думающем». Спрашивал, почему давно Вас нигде нет (с этого начался разговор), — я ему рассказал, чем Вы сейчас заняты.

Начал — с «парижского разговора», но, ради Бога, не соединяйте «парижан» с Маковским, в смысле его статьи о Блоке. Адамович сейчас давно уже «изменился» в отношении Блока, его тогда все бранили, а уж М<���аковский> — вызвал всеобщее возмущение! И «в руках», конечно, в данном контексте лучше, чем «на руках» [175] Речь идет об уместности блоковского выражения «Ты как младенец спишь, Равенна, / У сонной вечности в руках» в стихотворении «Равенна» («Все, что минутно, все, что бренно…») (1909).

, и вообще «старый аполлоновский крокодил» на сей раз «сел в калошу». — И даже спрятался, я был на трех собраньях, его — нет. Говорят: «болен». Зашел на дом навестить (жаль все-таки старика, ведь он очень стар), говорит квартирная хозяйка: «Ушел, вернется поздно», — значит, не болен!

У меня, конечно, Заболоцкий — «слабое место», т. к. всего его я не знаю, и, что хуже, — не знаю с начала до конца, т. к. его «раннее» дошло (частично), б. м., позднее его «позднего» сюда в Париж. Поэтому и защищаться мне трудно. Но вот «Торжество земледелия», например, — какая уж тут «простота» или «непосредственность»? Все очень даже явно изобретено, ловко, не спорю, но в согласии с хлебниковской идеологией и вообще потому, что автор талантлив. С другой стороны, чем хуже его «классическая линия», если у него, как в «Портрете», и вкус, и мера, и стройность? Самому Хлебникову, в смысле искренности, я вполне доверяю, но вот всем другим — не очень. Поэтому «душа живая», мне кажется, может выражать себя, порою, подлиннее в «классицизме», чем в очень подозрительных, именно в смысле подлинности, формальных «вывертах». Ведь то самое знаменитое «самовитое слово», к которому стремился Хлебников и его группа, все-таки им же самим (точнее — ему самому, т. к. Крученых и Бурлюки = 0) не удалось отделить от содержания, от смысла? Это, конечно, разговор долгий…

В сюрреализме (недавно был на сонной выставке: — в старом такси «дремлет» кукла, на голове — чучело маленького крокодила, платье на ней — 1900-х годов, всюду — зеленый плющ, и сбоку, через трубку, выведенную вдоль всего автомобиля, льется вода, — в обыкновенный слив) — есть правда, поскольку подсознание и его жизнь во сне отвечают действительности (да, есть еще и сверхсознание, до которого сюрреализм не дошел и не дойдет). Но только так, как они оперируют, сочетая с подлинно-иррациональным и свое, очень ясное, очень нарочитое «сознательное» («epater»), мне кажется, трудно, если не невозможно бороться с фальшью. Я знаю сумасшедшего художника, бывшего ученого— этнографа к тому же. Он сидит в сумасшедшем доме и все время рисует акварелью на листах блокнота. Очень доволен своей судьбой и никуда не хочет уйти из сум<���асшедшего> дома. У него изумительные тона красок, переходы полутонов и сочетаний. Перед Вами как бы «астральный мир» («цветные миры» Блока), по-своему очень красивые. Но удовлетвориться только ими в мире, где есть линии и формы, нельзя! Поэтому невероятно наскучило мне и (все продолжающееся, 50 лет!) разложение форм, которым заняты Picasso и К°. Посылаю Вам несколько образцов — скажите, хотели бы Вы иметь у себя в кабинете на стенах все это? Написал я новую статью о сюрреализме (для «Н<���ового> р<���усского> с<���лова>»), там о 4 рисунках заболевшего шизофренией художника. Самое показательное то, что он приходит и к «абстрактному» рисунку, по мере развития своей болезни, но видит в нем сюжет, которого мы не видим, — совсем, как «абстрактный» (здоровый) художник на выставке, о котором я пишу. Никто не спорит, что элементы сюрреализма есть у многих великих писателей (Гофмана, Гоголя, По) — поскольку у всех нас есть под— сознанье и сверхсознанье. Я обвиняю сюрреалистов и беспредметников не за то, что они хотят сделать, а за то, что они делают, т. е. за неумение видеть в «астральном плане» ничего другого, кроме уродства. Уродливое — такая же законная тема искусства, разложение формы — тоже, но все-таки в мире и в человеке есть не это одно, и можно было бы, мне кажется, сделать, как Гофман, как Гоголь, из уродства и разложения — только часть «Носа» и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: