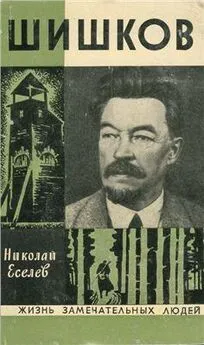

Николай Еселев - Шишков

- Название:Шишков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Еселев - Шишков краткое содержание

Книга Н. Еселева посвящена замечательному писателю и исследователю Сибири Вячеславу Яковлевичу Шишкову. Шишков — автор известного романа «Угрюм-река», перу писателя принадлежат повести «Ватага», «Пейпус-озеро» и др.

В увлекательной форме Н. Еселев, привлекая новые документы, рассказывает о необыкновенно интересной жизни и творчестве писателя.

Шишков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Не только двадцать лет неимоверных инженерно-изыскательских трудов, граничащих с подвигом, отдал Шишков Сибири как землепроходец, обследуя тысячи верст ее исполинских рек, но здесь же, в Сибири, в Томске, впервые прозвучал самобытный голос писателя Шишкова. Здесь наступила пора творческого возмужания; он вдохновлялся всей мощью Сибири; с ее народами жил «за едино сердце», гневно и пламенно защищал их против царского гнета и насилия властей.

Когда-то Чехов отметил, что если бы он не был врачом, то не стал бы и писателем. О Вячеславе Шишкове с уверенностью можно сказать, что его многолетняя изыскательская деятельность помогла ему стать писателем, во всяком случае, без нее не было бы того выдающегося художника-реалиста, который на вершине своего творческого пути сыновей отблагодарил Сибирь замечательным романом «Угрюм-река».

Вячеслав Яковлевич впоследствии, живя в Петрограде, в Пушкине, в Москве, всегда с особой гордостью, с особым уважением говорил о Сибири, с волнением рассказывал о своих встречах с людьми, с которыми ему пришлось делить радости и беды. Он всегда чувствовал себя как бы в долгу перед сибиряками, перед всеми, о ком не успел написать.

Вячеслав Яковлевич приехал в Петроград, конечно, не «круглым нулем». Если у него было мало знакомых, если он был почти неизвестен как писатель, то все это перекрывалось тем, что Шишков прекрасно знал Сибирь, сделал массу наблюдений, накопил в дневниках много бесценных записей о виденном и пережитом. И главное, что стало теперь ясно, — он обладал незаурядным художническим дарованием.

Сибирские повести и рассказы

В 1936 году писательница Мария Шкапская приглашала Вячеслава Яковлевича приехать в Хабаровск. Вот что он отвечал ей:

«Дорогая Мария Михайловна! Рад бы радехонек приехать в Хабаровск, да грехи не пускают. Вы ведь знаете, как я люблю Сибирь, вторую и главную мою родину (курсив мой. — Н. Е .). Большинство моих произведений посвящено этой очаровательной стране и ее энергичным, трудолюбивым, честным людям. Но меня схватили за бороду и за волосы всяческие литературные дела-делишки, держат крепко» [13] Архив К. М. Шишковой.

.

Почему рассказы «Помолились», «Та сторона», «Суд скорый», «Золотая беда», «Веселая штука», «Чуйские были» и другие, вышедшие в 1916 году в издательстве «Огни» отдельной книгой (это была первая книга Вячеслава Шишкова), были восторженно встречены и критикой, и читателями? Да потому, что в них читатель ощутил правду жизни, познакомился с характерами, ему ранее неизвестными.

«Есть глубокая органическая связь у писателя с тем миром, который он передает, — пишет рецензент в газете „Сибирская жизнь“ в январе 1917 года, — и бывает местами трудно, почти невозможно найти ту роковую линию, за которой кончается правда жизни и начинается авторский вымысел…

Это очень суровая, местами жестокая жизнь, от которой было бы жутко и страшно, если бы она не была согрета ласковым, любовным теплом, ей, как это ни странно, свойственным.

Ровно повсюду разливается тепло человеческого сердца в „Сибирском сказе“. В тяжких, мрачных картинах вы чувствуете начало светлое, присущее действующим лицам драмы…»

Тунгусы (рассказ «Помолились»), приехавшие в село помолиться «русскому богу — Николе», принести ему «жертву», ограбленные купцами, возвращаются под звон церковных колоколов в тайгу, в свое стойбище…

«Опять все, будто по уговору, остановились, опять стали прислушиваться к переливчатым, весело порхавшим по тайге звукам и стали креститься трясущимися руками.

Постояли, вздохнули молча и молча двинулись в путь.

Старик ехал сзади; он опустил низко голову и думал… что есть великий русский бог, светлый и милостивый. Но зачем он так далеко живет? На солнце, что ли? Зачем он дает обижать тунгусов? Разве не видно ему сверху? Али жертвой недоволен остался? Можно еще больше дать „приклад“. Возьми, только в обиду не давай.

— Пожалуйста, возьми, русский бог, пожалуйста, возьми!.. Двадцать дней шел, бабу тащил, ребят тащил, товарища тащил, оленя мучил. Пожалуйста, давай защиту. Пускай подохнут все купцы, и чтобы все начальство околело!

Обида вдруг всплыла наверх, и старик заплакал, лицо сморщилось, скривился рот, закапали слезы.

Взглянул на небо… Но там звезд не было».

Лесной человек, старый тунгус, обиженный купцом, поверивший в русского бога, не нашел у него защиты и был глубоко потрясен. Он, видимо, никогда в жизни не плакал. Он бесстрашно ходил на медведя, добывал много меха, продавая шкурки за бесценок купцам и всегда возвращался в тайгу со словами: «Бог даст, еще поймаем соболя, убьем белку…» А теперь рушились его надежды. Где справедливость? Кто теперь поможет? И логика ему подсказывала — свой лесной бог, которому он и не переставал верить…

Сибирские рассказы Шишкова о тунгусах отражают не только бытие лесного человека, в них читатель знакомится с его духовным миром, с его суровой и доброй душой. Там, где русский человек подчас оказывался бессильным перед дикой, подавляющей силой тайги, там, где отважным землепроходцам грозила гибель, им часто по-братски помогали тунгусы. Один эпизод из походной жизни описан Вячеславом Шишковым в очерке «Холодный край». Автор предпослал очерку трогательные слова: «Посвящаю Сенкиче, Гирманче — проводникам моим и многим, многим тунгусам, встречавшимся на пути моих скитаний. Светлую память о них я всегда ношу в своем сердце».

И вот он какой, тунгус Сенкича, верный сын суровой сибирской тайги:

«Впереди всех идет вожак, тунгус Сенкича. Он по грудь вязнет в снегу, в его руках пальма, он с маху ссекает тонкие деревья, чтоб проложить путь каравану. Мороз, а он весь мокрый, от непокрытой головы струится пар. Сенкича — тунгус отменный, да, впрочем, и все они таковы. Завяжи ему глаза, кружи целый день тайгою, проспится, встанет утром и без ошибки пойдет, куда надо. Ему не нужно солнце, он носит тайное чутье путей в самом себе».

Глухой тунгус Отыркон встретился в дебрях тайги с экспедицией Шишкова, ведомой Сенкичой.

«— Геть, геть! — закричал старик на своих псов и подошел к нам.

— Здравствуй, Отыркон, — сняли мы шапки, с любопытством разглядывая его.

Тунгусы стояли молча. У них нет обычая здороваться. Старик смотрел на нас, разинув рот. Собаки пофыркивали, дрожали…

Старик… выкурил трубку и заговорил довольно правильно по-русски. Голос его был слаб и тонок, как у скопца.

— Вот я старый, четыре раз по двадцать. Никого у меня нет. Совсем глухой. Оленей нет, ничего нет, смерть уехала куда-то, прощай. Как жить? Вот живем, я да две собаки. Кормимся. Смерть приедет, сдохну, куда они без меня? Мало-мало пропадут совсем. Чисто беда совеем…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вячеслав Шишков - Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](/books/604754/vyacheslav-shishkov-hrenovinka-shutejnye-rasskazy-i-po.webp)