Мария Беседина - Москва акунинская

- Название:Москва акунинская

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Фолио-СП, Олимп

- Год:2008

- ISBN:978-5-94966-151-2, 978-5-7390-2085-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Беседина - Москва акунинская краткое содержание

Быть может, в наши дни и удастся найти человека, не читавшего романов Бориса Акунина, но уж точно не найдешь того, кто не слышал бы о них. Один из центральных персонажей «фандоринского» цикла романов — Москва. Огромный город, на улицах, площадях и в домах которого разворачивается действие детективной эпопеи, но… все ли адреса указаны правильно? Какова доля авторского вымысла? Что, наконец, из описанного в романах Акунина сохранилось до наших дней? Читателю представится возможность собственными глазами увидеть те места, где происходили запомнившиеся эпизоды романов о Фандорине, вообразить прежний облик знакомых улиц. В книге речь пойдет не только о произошедших на них событиях романов, но и о реальной истории этих мест.

Москва акунинская - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

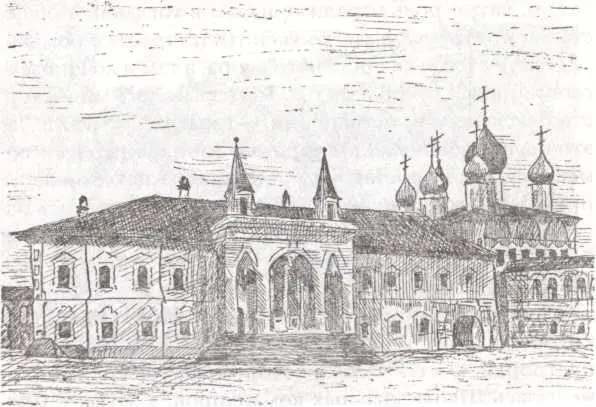

Нас больше интересует притулившаяся к западной стене Теремов церковь Лазаря. «В 1891 году страсбургский исследователь Эдуард Тремер, получив высочайшее соизволение, разыскивал тайник близ церкви Святого Лазаря и в восточной части бывших царских теремов, белокаменные подвалы которых благополучно пережили самые лютые из московских пожаров», — рассказывает Акунин в «Алтын Толобас». Храм во имя Св. Лазаря и Рождества Пресвятой Богородицы, о которой идет речь, — один из самых древних в Кремле. Сначала примыкавший к великокняжескому дворцу храм Св. Лазаря был деревянным и служил домовой церковью. В 1393 г. вплотную к нему была построена церковь Рождества, и церковь Лазаря стала приделом нового храма. В 1514 г. все это было перестроено, и в результате сейчас перед нами предстает двухэтажная кирпичная церковь: собственно церковь Лазаря находится на первом этаже, а Рождественская — на втором. Росписи в обоих храмах интересны в художественном и историческом смысле, но имевшиеся когда-то фрески Феофана Грека не сохранились.

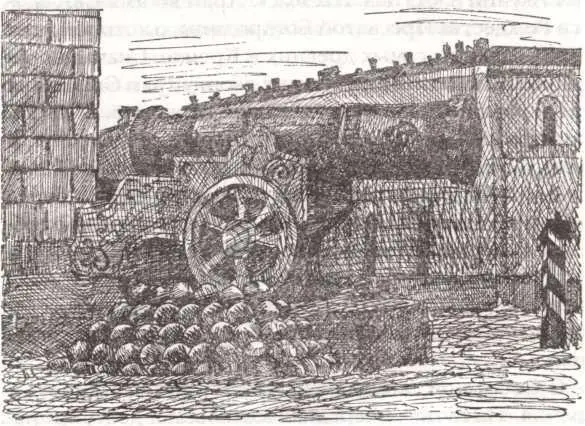

С Соборной площади идем к Троицким воротам Кремля. На пути — очередная московская достопримечательность, фигурирующая в «Алтын Толобас», — Царь-пушка. «Вот будете в Китай-городе, полюбуйтесь на их Царь-пушку. Стоит здоровенная дура, никогда в бою не бывала, потому как из нее стрелять нельзя. Царь-пушка у них не стреляет, царь не правит», — ехидно сообщает Корнелиусу фон Дорну полковник Либенау. Что касается репутации царя Алексея Михайловича как «Тишайшего» рохли, она по меньшей мере незаслуженна: реформы этого государя были провозвестниками преобразований его сына, великого Петра. А вот насчет того, что Царь-пушка никогда не стреляла, господин Либенау не ошибся. Сейчас это чудо литейного искусства стоит в Кремле, но когда-то она действительно находилась на специальном деревянном поворотном круге в черте Китай-города, охраняя Фроловские (Спасские) ворота Кремля. Однако было бы неверно считать ее чисто декоративным изделием. Настоящее имя Царь-пушки — Дробовик российский. Это самое большое по калибру орудие в мире было предназначено для стрельбы дробленым камнем — картечью, и, случись ей выполнить свою функцию, нанесла бы немалый ущерб врагу. Отлил Царь-пушку в 1586 г. Андрей Чохов, о чем свидетельствует и надпись на стволе. Длина орудия — 5,34 м, калибр — 890 мм, вес — 40 т. А вот лафет, на котором сейчас стоит Царь-пушка, — декоративный, он отлит в 1835 г., примерно тогда же были отлиты и декоративные ядра.

Та часть территории Кремля, которая открывается перед нами дальше, пожалуй, претерпела за прошедшие века больше всего изменений. Загоскин писал: «По всей закраине Кремлевского холма, начиная от дворца, почти до самой Константино-Еленовской башни, тянулось сплошное строение, в котором помещались все приказы, а впоследствии коллегии» («Москва и москвичи», орфография М. Н. Загоскина). Среди них были и Рейтарский, и Иноземный приказы, перечисляемые в «Алтын Толобас»: «…мне нужно сосканировать интересующий меня документ и еще просмотреть столбцы Иноземского, Рейтарского и нескольких других приказов…» О том, какую роль играли приказы в тогдашней общественной структуре, легко уяснить из того же романа: «Доедете с нами до Гостиного двора, а там и до Иноземского приказа рукой подать… Так называлось министерство, ведавшее иностранцами, — Inozemski Prikaz». Да, это были древние министерства. Занимаемые ими помещения были достаточно обширны, а некоторые из приказов даже вывели из Кремля — они разрослись настолько, что им требовались отдельные помещения. Так было, в частности, с Земским приказом, который также упоминает Акунин.

Наискосок от собора Двенадцати апостолов, возле которого стоит теперь Царь-пушка, — строгое здание постройки 30-х гг. XX в., в котором первоначально размещалась Школа красных командиров, а затем — Президиум СССР. Для нас интересна не сама постройка, а место, на котором она возведена. Здесь раньше располагался Чудов монастырь, который, к большому сожалению, не потрудились даже как следует описать, прежде чем уничтожить. Уместно напомнить историю возникновения этой утраченной святыни: в 1358 г. святитель Алексий был приглашен в Орду, чтобы излечить царицу Тайдуллу от поразившей ее слепоты. В благодарность за исцеление Тайдулла подарила русской православной церкви принадлежавший ей земельный участок в Москве. На нем и был возведен Чудов монастырь — овеществленное напоминание о подлинной, а не искусственно насаждавшейся «красной властью» дружбе между народами.

Обратимся к Акунину: Фандорин является в Кремль на высочайшую аудиенцию… «У стен Чудова монастыря статскому советнику повстречался поручик Смольянинов, тоже в парадном мундире, раскрасневшийся больше обычного.

— Здравствуйте, Эраст Петрович! — воскликнул он. — Представляться? Эк вас поздно-то. Не иначе повышение получите» («Статский советник»).

Чудов монастырь был основан в 1365 г. митрополитом Алексием, одним из вдохновителей белокаменного строительства в Кремле. Название монастырь получил от стоявшей рядом церкви во имя Чуда архистратига Михаила. Кстати, в Чудовом монастыре в период 1744–1833 гг. находилась консистория, о которой говорится в «Пиковом валете»: «Тут приписка полицеймейстера: «Сообщить в Консисторию, дабы приходские священники разъяснили пастве вред суетных верований». Консисторией называлась своеобразная «полиция нравов» под управлением духовенства. Спешу сразу же подчеркнуть, что в описываемое в «Пиковом валете» время консистория уже переехала из Кремля, по свидетельству Гиляровского, на угол Мясницкой и Лубянской площади. Оставляя слева построенный в годы советской власти стеклянный Дворец съездов, приближаемся к Троицким воротам. Слева от нас — здания Сената и, возле самой крепостной стены, Арсенала.

У Акунина Арсенал упоминается вскользь («Декоратор»): «Снова вечер. Иду по Протопоповскому к Каланчевке. Там стоит баба, крестьянка, торгуется с извозчиком. Не сторговалась, ванька укатил, а она стоит, растерянно топчется на месте. Смотрю — а у ней огромный, раздутый живот. Беременная, и месяце на седьмом, никак не меньше. Так в сердце и ударило: вот оно, само в руки идет. Заговариваю. Приехала из деревни проведать мужа. Он мастеровой в Арсенале», — рассказывает вышедший на охоту маньяк Соцкий — Потрошитель. Лично для меня описание последовавших за этим событий — один из самых жутких моментов фандоринской эпопеи… Гораздо приятнее обратиться к истории Арсенала. Место, где его возвели по приказу Петра I, до этого с XV в. занимал Житный двор — один из множества провиантских складов, в которых хранились запасы пищи для обитателей Кремля на случай осады. Этот Житный двор сгорел во время большого московского пожара 1701 г., и Корнелиус фон Дорн, несомненно, не раз видел его. По свидетельству М. Н. Загоскина, кроме того, на территории современного Арсенала «стоял Стрелецкий Лыков двор — гнездо неугомонных крамольников, столько раз посягавших на жизнь нашего великого Петра» (курсив Загоскина). Ясно, что об этом сооружении Петр I не пожалел.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: