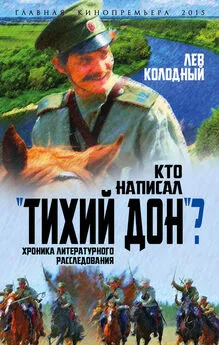

Лев Колодный - Кто написал «Тихий Дон»? Хроника литературного расследования

- Название:Кто написал «Тихий Дон»? Хроника литературного расследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906817-17-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Колодный - Кто написал «Тихий Дон»? Хроника литературного расследования краткое содержание

Михаил Шолохов написал свое главное произведение, роман-эпопею «Тихий Дон», в возрасте двадцати семи лет. Многие долго не могли – и не желали – поверить в то, что такой молодой человек способен написать одно из центральных произведений в русской литературе. Десятилетиями вопрос об авторстве «Тихого Дона» оставался одним из самых обсуждаемых в отечественном литературоведении. Новая экранизация романа-эпопеи, которую мастерски снял С. Урсуляк, послужила началом нового витка сплетен и домыслов вокруг «Тихого Дона». В архивах не сохранилось ни одной страницы рукописей первого и второго томов романа – и это играло на руку недоброжелателям М. Шолохова.

Известный московский журналист Л. Колодный в течение многих лет собирал свидетельства друзей и знакомых Шолохова, очевидцев создания эпопеи, нашел рукописи первого и второго томов романа, черновики, варианты, написанные М. Шолоховым.

Предлагаемая книга – увлекательное литературное расследование, которое раз и навсегда развеет все сомнения по поводу авторства «Тихого Дона».

Кто написал «Тихий Дон»? Хроника литературного расследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Черновики четвертой части 1928 года самые, если можно так сказать, черные – со следами бесчисленной правки: сокращений, изменений. Шолохов исписывал лист – порой по шестьдесят строк! – сверху донизу крошечными буквами, с трудом различимыми, настолько они малы. Полей практически не оставалось.

К особенно «черным» документальным страницам относятся, например, те, где описывается пребывание Листницкого в революционном Петрограде, проходившее в Москве Государственное совещание, где Москва устроила триумфальную встречу кандидату в диктаторы генералу Корнилову. При этом правленые «черные» страницы перемежаются со сравнительно чистыми страницами, переписанными автором. И эту часть он, по окончании, прочитал с красно-синим карандашом в руках, сделав незначительные сокращения отдельных слов, фраз, изменив порядок слов… Ручкой, черными чернилами, выполнена правка более значительная, вписаны между строк предложения, отдельные словосочетания.

Сравнивая текст черновика с печатным текстом романа, видишь, что в принципе они идентичны, хотя встречаются некоторые разночтения. По-видимому, второго варианта четвертой части также не было: текст именно этого черновика переписан набело. На первой странице рукописи:

«Потирая руки, покрытые черной ворсистой шерстью, Бунчук сгорбился, сел около печурки на корточки».

В тексте романа короче:

«Потирая руки, Бунчук сгорбился, сел около печурки на корточки».

На второй и третьей страницах разночтений нет. На четвертой странице из диалога Бунчука и Евгения Листницкого исчезла фраза:

«– А вот почему мы за поражение, так это – азы…».

Я было подумал, что и дальше все пойдет таким же чередом: какие-то мелкие потери неизбежны при многочисленных переизданиях романа, выдержавшего не одну редакторскую правку.

Но вот в конце четвертой страницы видишь то, что дает повод вспомнить рассказ Михаила Шолохова:

«Вспоминаются дни и часы, когда сидишь, бывало, над какой-нибудь страницей, бьешься над ней. Иногда слова подходящего не найдешь. Иногда весь эпизод кажется неподходящим. Заменяешь его другим. И так без конца. Особенно трудно было с диалогом. Посмотришь на него со всех сторон и видишь: мертвый диалог».

В беседе Михаила Шолохова со шведскими студентами принимавший в ней участие бывший редактор «Тихого Дона» писатель Юрий Лукин говорил:

«Когда я познакомился с Михаилом Александровичем, я имел счастье вместе с ним готовить текст романа для издания – а это произошло первый раз в тридцать втором году, – Михаил Александрович уже перерабатывал и первый том, и второй. Там были довольно значительные изменения, серьезным образом улучшавшие текст, потому что прошло сравнительно много времени с момента опубликования первого издания, а Михаил Александрович работал над текстом все время».

Так вот, не берусь судить, чем вызваны были «довольно значительные изменения» в первой главе четвертой части. Но они есть. Думаю, читателю небезынтересно узнать об утраченном при публикациях романа куске шолоховской прозы.

В печатном тексте «Тихого Дона» читаем:

«Сворачивая папиросу, едко улыбаясь, Листницкий посматривал то на Бунчука, то на Чубова.

– Бунчук! – окликнул Калмыков. – Подождите, Листницкий!.. Бунчук, слышите!.. Ну, хорошо, допустим, что война эта превратится в гражданскую… потом что? Ну, свергнете вы монархию… какое же, по-вашему, должно быть правление? Власть какая?

– Власть пролетариата».

При чтении в этом месте ловишь себя на мысли, что здесь, прежде чем так высказаться Калмыкову, между Бунчуком и Листницким по логике вещей должен произойти спор, дискуссия, которая и давала бы основание слушавшему ее офицеру Калмыкову задать недоуменный вопрос. Такой спор и был в рукописи, довольно значительный. Возможно, что автору диалог по каким-то причинам не понравился, показался затянутым или, по его словам, «мертвым». Но возможно и другое – ему пришлось уступить под напором редакторов, которым нередко в строках романа, а еще больше между строк, видалось такое, чего никогда не было у автора и в мыслях.

Итак, приведем, хотя это и большая цитата, диалог, происходивший между Бунчуком и его оппонентами в офицерской землянке осенью 1916 года.

В рукописи после слов: «Сворачивая папиросу, едко улыбаясь, Листницкий посматривал то на Бунчука, то на Чубова» – следует:

«– Меркулов, вы – настоящий живописец! – ослепленно мигал Чубов.

– Так… Баловство.

– Пусть мы потеряем несколько десятков тысяч солдат, но долг каждого, которого вскормила эта земля, защищать свою родину от порабощения. – Листницкий закурил, протирая стекла пенсне носовым платкам, выжидательно смотрел на Бунчука близорукими, незащищенными глазами.

– Рабочие не имеют отечества. – чеканом рубил Бунчук. – В этих словах Маркса глубочайшая правда. Нет и не было у нас отечества! Дышите вы патриотизмом. Проклятая земля эта вас вспоила и вскормила, а мы… бурьяном, полынью росли на пустырях… Нам не в одно время с вами цвесть…

Он вынул из бокового кармана шинели большой сверток бумаг, долго рылся в нем. стоя спиной к Листницкому, и, подойдя к столу, разгладил широкой пухложилой ладонью потемневший от старости газетный лист.

– Угодно послушать? – обратился к Листницкому.

– Что это?

– Статья о войне. Я прочту выдержку. Я ведь не очень грамотный, толково не свяжу, а тут как на ладошке.

«…Социалистическое движение не может победить в старых рамках отечества. Оно творит новые, высшие формы человеческого общежития, когда законные потребности и прогрессивные стремления трудящихся масс всякой национальности будут впервые удовлетворены в интернациональном единстве при условии уничтожения теперешних национальных перегородок. На попытки современной буржуазии разделить и разъединить рабочих посредством лицемерных ссылок на «защиту отечества» сознательные рабочие ответят новыми повторными попытками установить единство рабочих разных наций в борьбе за свержение господства буржуазии всех наций. Буржуазия одурачивает массы, прикрывая империалистический грабеж старой идеологией «национальной войны». Пролетариат разоблачает этот обман, провозглашая лозунг превращения империалистической войны в гражданскую войну. Именно этот лозунг намечен Штуттгартской и Базельской резолюциями, которые как раз предвидели не войну вообще, а именно теперешнюю войну, и которые говорили не о «защите отечества», а об «ускорении краха капитализма», об использовании для этой цели кризиса, создаваемого войной, о примере Коммуны. Коммуна была превращением войны народов в гражданскую войну. Такое превращение, конечно, не легко и не может быть произведено «по желанию» отдельных партий. Но именно такое превращение лежит в объективных условиях капитализма вообще, эпохи конца капитализма в особенности. И в этом направлении, только в этом направлении должны вести свою работу социалисты. Не вотировать военных кредитов, не потакать шовинизму «своей» страны (и союзных стран), бороться в первую голову с шовинизмом «своей» буржуазии, не ограничиваться легальными формами борьбы, когда наступил кризис и буржуазия сама отняла созданную ею легальность, – вот та линия работы, которая ведет к гражданской войне и приведет к ней в тот или иной момент всеевропейского пожара. Война не случайность, не «грех», как думают христианские попы (проповедующие патриотизм, гуманность и мир не хуже оппортунистов), а неизбежная ступень капитализма, столь же законная форма капиталистической жизни, как и мир. Война наших дней есть народная война. Из этой истины следует не то, что надо плыть по «народному» течению шовинизма, а то, что и в военное время, и на войне и по-военному продолжают существовать и будут проявлять себя классовые противоречия, раздирающие народы. Отказ от военной службы, стачка против войны и т. п. есть простая глупость, убогая и трусливая мечта о безоружной борьбе с вооруженной буржуазией, воздыхание об уничтожении капитализма без отчаянной гражданской войны или ряда войн. Пропаганда классовой борьбы и в войне есть долг социалиста; работа, направленная к превращению войны народов в гражданскую войну, есть единственная социалистическая работа в эпоху империалистического вооруженного столкновения буржуазии всех наций. Долой поповские сентиментальные и глупенькие воздыхания о «мире во что бы то ни стало!». Поднимем знамя гражданской войны. Империализм поставил на карту судьбу европейской культуры: за данной войной, если не будет ряда успешных революций, последуют вскоре другие войны – сказка о «последней войне» есть пустая, вредная сказка, мещанская «мифология».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: