Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]

- Название:Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дашков и К°

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-394-03342-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное] краткое содержание

Занимательная философия — мысли-рассуждения, мыслеобразы, притчи, анекдоты, интересные рассуждения, шутки, стихи.

Задачи и упражнения по философии — для студентов вузов и всех интересующихся философией.

В отдельном приложении приводятся интересные и поучительные рассказы о философах из книги М. Л. Гаспарова «Занимательная Греция».

Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К. Поппер солидаризировался с точкой зрения Ч. Пирса, изложив ее следующим образом:

«Отсюда Пирс делал вывод, что мы вправе предположить, что во всех часах присутствует определенное несовершенство, или разболтанность, и что это открывает возможность проявления элемента случайности в их работе. Таким образом, Пирс предполагал, что наш мир управляется не только в соответствии со строгими законами Ньютона , но одновременно и в соответствии с закономерностями случая , случайности, беспорядочности, т. е. закономерностями статистической вероятности. А это превращает наш мир во взаимосвязанную систему из облаков и часов» [32] Там же. С. 504.

.

В своей лекции К. Поппер хорошо показал как несостоятельность претензий лапласовского детерминизма на объяснение всех явлений, так и недостаточность физического индетерминизма.

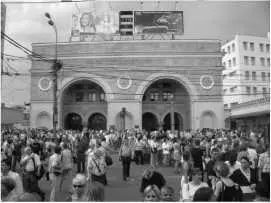

Толпа, хаос

Как-то на семинарском занятии по философии я слушал выступление студентки на тему о толпе. Она нашла текст какого-то псевдоученого и шпарила по нему. Текст ужасный. Толпа характеризовалась чисто рационалистически, только с отрицательной стороны, что она разрушительна, опасна и т. д. и т. п.

Я настолько возмутился этим дурацким текстом, что провел целую дискуссию на тему о толпе и выдвинул десятки аргументов в защиту толпы как социального феномена, что она в подавляющем большинстве случаев либо нейтральна (как воздух, сквозь который можно двигаться), либо позитивна.

Толпа — совершенно необходимая и существенная часть человеческого общежития. Если бы не было толпы, то люди лишились бы очень важной части общения.

Какие порой гуляют в науке и культуре совершенно нелепые, извращенные представления о важных феноменах жизни!

Толпу обычно изображают как нечто хаотическое с очень слабыми элементами упорядочения и регулирования. В этом смысле она противоположна военному строю. Последний похож на твердое тело, на кристалл. А толпа напоминает облако, подвижна, изменчива-переменчива как облако. Она может метать громы и молнии как облако, превратившееся в грозовую тучу, а может быть таким вполне невинным, легким облачком, которое готово рассеяться в любую минуту.

Толпа может приближаться по упорядоченности к военному строю, если, например, она на митинге, представляет собой скопление митингующих, слушает оратора и реагирует на его слова. Именно в этом случае говорят о диктате толпы (улицы), об охлократии. А может быть бессвязным образованием, напоминающим броуновское движение молекул. Подобное мы наблюдаем в виде суеты пассажиров в подземном вестибюле московской станции метро «Пушкинская».

Нужно иметь в виду: хаос, беспорядок далеко не всегда плох. Возьмем воздух. Это газ, совокупность беспорядочно движущихся молекул и атомов. И благодаря ему мы можем двигаться, а в отдельных случаях (летательных аппаратов) можем использовать его во благо. А уж для дыхания воздух просто необходим. Если бы вместо воздуха нас окружало упорядоченное тело (твердое), то мы не могли бы ни дышать, ни двигаться…

ХАОС НЕ ВСЕГДА ПЛОХ, А ПОРЯДОК НЕ ВСЕГДА ХОРОШ.

Те, кто однозначно за порядок и против хаоса, — рационалистически, детерминистски настроенные люди, этатисты, государственники.

С противоположным настроем — всякого рода иррационалисты, индетерминисты, ультралибералы, анархисты.

Смешение: порядок и хаос(жизнь и умирание)

(Лицо человека и дерево без листьев)

Бесконечность вглубь и вширь

Природа рисует

Каузализм (абсолютизация причинности)

Каузализм, абсолютизация причинности — одна из типичнейших категориально-логических ошибок. Ошибки каузализма обобщенно обозначаются формулой «от того, что не является причиной, к причине» (non causa pro causa).

Еще в раннем детстве человек проникается убеждением, что вопрос о причинности (почему?) — главный вопрос жизни. Возраст от 2-х до 5-и лет К. И. Чуковский назвал возрастом «почемучки». Наверное, потому, что этот вопрос задается ребенком чаще других.

Спрашивается, почему чаще других? Если человек сумел найти ответ на вопрос «почему?», т. е. если он отыскал причину явления, то этим в значительной мере решил задачу нахождения средства использования (устранения) этого явления (хотя бывают и такие ситуации, когда поиск средств противопоставляется поиску причин; в этом случае говорят: «кто ищет причины, а кто — средства»).

Одной из причин абсолютизации причинности является стремление людей во что бы то ни стало объяснить явления, найти причины. И там, где они этого сделать не могут, придумывают объяснения, выдумывают несуществующие причины вместо действительных. (Непонятное вызывает беспокойство, настороженность, тревогу. Беспокойство — неприятное состояние, а чрезмерная тревога просто губительна. Вот и стремятся уменьшить беспокойство-тревогу, в том числе тем, что непонятному придумывают объяснение, превращают в понятное.)

Стремление к универсальному причинному объяснению приводит также к тому, ищут причины там, где их в принципе быть не может. В этом случае совершается перенос причинно-следственных представлений на другие категории и категориальные отношения. Из этого вытекает расширительная трактовка принципа причинности как универсального, всё объясняющего принципа.

(Дурную традицию расширительного толкования причинности освятил Аристотель своим учением о четырех причинах. Это учение сыграло злую шутку с последующими поколениями философов. Оно, с одной стороны, дало мощный импульс для классифицирования, категориального анализа человеческих понятий, а, с другой, пустило мысль философов по ложному пути каузализма.

«Совершенно очевидно, — писал он в „Метафизике“, — что необходимо приобрести знание о первых причинах: ведь мы говорим, что тогда знаем в каждом отдельном случае, когда полагаем, что нам известна первая (т. е. ближайшая — ред.) причина. А о причинах говорится в четырех значениях: одной такой причиной мы считаем сущность, или суть бытия вещи (ведь каждое „почему“ сводится в конечном счете к определению вещи, а первое „почему“ и есть причина и начало); другой причиной мы считаем материю, или субстрат (hypokeimenon); третьей — то, откуда начало движения; четвертой — причину, противолежащую последней, а именно „то, ради чего“, или благо (ибо благо есть цель всякого возникновения и движения).» [33] Аристотель. Соч. в 4-хтт. Т. 1, М., 1976. С. 70 («Метафизика», 983а 23–33).

Или:

Интервал:

Закладка:

![Обложка книги Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/1059692/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe.webp)