Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]

- Название:Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Дашков и К°

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-394-03342-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное] краткое содержание

Занимательная философия — мысли-рассуждения, мыслеобразы, притчи, анекдоты, интересные рассуждения, шутки, стихи.

Задачи и упражнения по философии — для студентов вузов и всех интересующихся философией.

В отдельном приложении приводятся интересные и поучительные рассказы о философах из книги М. Л. Гаспарова «Занимательная Греция».

Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Причиной называется [1] то содержимое вещи, из чего она возникает; например, медь — причина изваяния и серебро — причина чаши, а также их роды суть причины; [2] форма, или первообраз, а это есть определение сути бытия вещи, а также роды формы, или первообраза (…), и составные части определения; [3] то, откуда берет свое начало изменение или переход в состояние покоя; например, советчик есть причина, и отец — причина ребенка, и вообще производящее есть причина производимого, и изменяющее — причина изменяющегося; [4] цель, т. е. то, ради чего, например, цель гулянья — здоровье. В самом деле, почему человек гуляет? Чтобы быть здоровым, говорим мы. Причина — это также то, что находится между толчком к движению и целью, например, причина выздоровления — исхудание, или очищение, или лекарства, или врачебные орудия; все это служит цели…» [34] Там же. С. 146 («Метафизика», 1013а 24–1013b 1).

Что тут можно сказать? Очевидное смешение разных категориальных форм. Странно, почему Аристотель трактовал так расширительно «почему»?! Ведь он прекрасно понимал, что наряду с «почему?» (вопросом о причине) существуют другие вопросы (для чего, ради чего, для какой цели, кто, что, как, какой, из чего состоит и т. д.), которые не являются вопросами о причине. Он же сам в других местах «Метафизики» связывает разные роды сущего (категории) с разными вопросами.

Сущность — с вопросом «что?», качество — с вопросом «какой?» и т. д. Зачем ему понадобилось ставить знак равенства, например, между причинными вопросами «почему?», «отчего?» и целевыми вопросами «для чего?», «ради чего?», «для какой цели?»?! Может быть, открыв феномен категорий, он пытался с разных сторон осмыслить их взаимоотношения, их сходство и различие?! В «Категориях» и в некоторых книгах «Метафизики» он дал одну классификацию категорий, определив их как роды высказывания или роды сущего, а в первой книге «Метафизики» и некоторых других ее местах дал другую классификацию категорий — как первых причин или начал.)

Ниже приводятся некоторые виды абсолютизации причинности.

1. После этого, значит по причине этого (post hoc, ergo propter hoc).Временную связь путают с причинно-следственной.

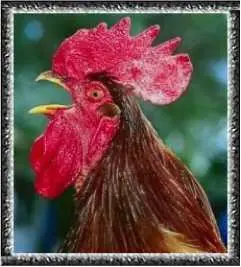

Эта ошибка возникает в результате смешения причинной связи с простой последовательностью во времени. Знаменитым литературным символом формулы «после этого, значит по причине этого» является галльский петух-шантеклер, который был убежден в том, что своим криком он вызывает восход солнца.

Многие из суеверий и суеверных ожиданий основаны на этом смешении причинной связи с временной.

Характерный пример. Перед началом нашествия Наполеона на Россию в 1811 году в районе Северного полушария пролетела яркая комета; над большей частью России небо было красное. Затем началась война и многие люди сделали вывод о том, что комета и была причиной войны.

А. И. Уемов пишет: «Существуют две основные точки зрения по этому вопросу (об использовании временного соотношения между причиной и действием — Л. Б.). Согласно одной из них, причина одновременна производимому ею действию. Согласно другой, причина предшествует действию. Отсюда, любое явление одновременное данному могло рассматриваться как его причина или же, соответственно, причиной могло считаться любое явление, предшествующее данному. В первом случае причина определялась соответственно формуле „Cum hoc ergo propter hoc“ (вместе с этим, значит, по причине этого). Во втором — соответственно формуле „Post hoc, ergo propter hoc“ (после этого, значит, по причине этого). Чаще всего применялась вторая формула, отображающая господствующие представления о соотношении причины и действия. Например, идя на охоту, первобытный человек чертил на земле изображение животного, которое он хотел убить, и протыкал его копьем. Если охота была успешной, он был убежден, что причиной этого был совершенный им обряд. А если успеха не было? Тогда он, наверное, думал, что рисунок был плохим, и рисовал животное еще раз.

Цицерон

Понятно, что уже в древности возник скепсис по отношению к такого рода выводам. Об этом пишет известный римский оратор, политический деятель и философ Цицерон. Некий Диагор попросился на корабль. Его, по-видимому, не сразу, а после уговоров взяли и что же? Началась сильная буря. Перепуганные пассажиры легко определили причину бури по приведенной выше формуле. Беда приключилась после, а значит, вследствие того, как они согласились взять Диагора на корабль. Диагор же весьма остроумно опровергнул их вывод. Он, показав им на множество других кораблей, терпящих то же бедствие, спросил, неужели они считают, что и на тех кораблях везут по Диагору?

В другой раз друг Диагора обратил его внимание на то, как много в храме табличек с изображениями и надписями, из которых следует, что они были пожертвованы людьми, обещавшими богам их пожертвовать, вследствие чего они и спаслись во время бури. „Так-то оно так, — ответил Диагор, — только здесь нет изображений тех, которые также обещали пожертвования, но буря их потопила“ (Трактат „О природе богов“. XXXVII).

Понятно, почему выводы согласно приведенным выше схемам в настоящее время рассматриваются как логические ошибки.» [35] Уемов А. И. Учебник практической логики. Одесса, 1997. С.

Вот еще два примера рассуждений по схеме «после этого, значит по причине этого».

1). А. И. Уемов приводит пример рассуждений одного писателя о причине победы нашей страны в Великой отечественной войне: «Начиная с 1943 года, священники стали выезжать на фронт для исполнения священных обрядов и таинств. Наши войска окроплялись святой водой, солдаты исповедовались и причащались. Возобновились крестные ходы. И, как вы знаете, именно в 1943 году наступил коренной перелом в Великой Отечественной войне в пользу Советского Союза» (А. Михайлевский, писатель. Мужской монастырь. Одесский вестник. 28.03. 96).

2). В документальном фильме «Проклятие Тамерлана», показанном по телеканалу РТР 24.11.05, один «ученый» по фамилии «Малик», рассуждая о проклятии Тамерлана, приводит такую причинно-следственную цепочку: в 1941 г. вскрыли могилу Тамерлана и останки его отвезли в Москву для исследования. После этого Гитлер напал на СССР, началась самая кровопролитная война в истории. Как только останки Тамерлана перезахоронили, наступил перелом в войне в пользу СССР (победа на Курской дуге в июле-августе 1943 г.). Автор фильма — Алена Жеровская.

Ниже приводится юмореска, которая наглядно демонстрирует нелепость отождествления временной связи с причинно-следственной:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Лев Балашов - Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное]](/books/1059692/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe.webp)