Валерий Подорога - Время после. Освенцим и ГУЛАГ: мыслить абсолютное Зло

- Название:Время после. Освенцим и ГУЛАГ: мыслить абсолютное Зло

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИПОЛ классик

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-10006-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Подорога - Время после. Освенцим и ГУЛАГ: мыслить абсолютное Зло краткое содержание

Время после. Освенцим и ГУЛАГ: мыслить абсолютное Зло - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лагеря ГУЛАГа втянуты в единое географическое пространство, измеряемое теодолитом, но их самих на карте нет. И только лиственница как измерительный репер и пункт памяти укажет путь, по которому протянутся просеки топографов, вырубленные в тайге зэками [124]. Нет никаких иных точек бессмертия кроме тех, которые дает Природа. Между тем графит имеет символическое значение следа бессмертия, той коллективной памяти, которая посредством записи лиственницы еще сохраняет надежду на воскресение погибших; в вечной мерзлоте мертвые лежат без тлена [125]. В замечательном эссе о графите В. Ш. размышляет над удивительными свойствами графитовой записи, способной сохраняться неопределенно долго, она наносится в виде засечки на стволе лиственницы, ее открытая рана служит вечным репером. «Графит — это вечность. Высшая твердость, перешедшая в высшую мягкость. Вечен след, оставленный в тайге графитным карандашом. Затес вырубается осторожно. В стволе лиственницы на уровне пояса делается два пропила и углом топора отламывается еще живое дерево, чтоб оставить место для записи. Образуется крыша, домик, чистая доска с навесом от дождя, готовая хранить запись вечно, — практически вечно, до конца шестисотлетней жизни лиственницы» [126]. Эта память эпическая, не мы, а она помнит нас , ее можно связать с разного рода институциональными операциями сохранения прошлого опыта (например, ритуалы, архивы, музеи и другие виды записи). Подобная память не может быть схвачена индивидуальным сознанием, т. е. не поддается индивидуальной обработке и присвоению. И лиственница-дерево предстает для нас и для В. Ш. как самый мощный мнемонический символ ГУЛАГа.

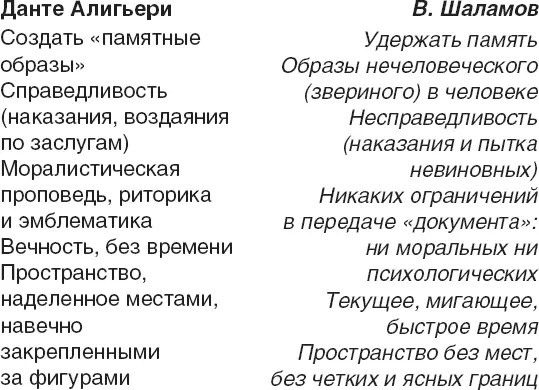

Данте Алигьери. Inferno

Можно сказать, что Данте и его «Божественная комедия» присутствуют у В. Ш. повсюду: в стихах и «К. Р.», заметках, воспоминаниях, письмах, заметках, комментариях. Отсылка к Данте часто оказывается проверкой поэтической формы. Но не только для этого был нужен Данте? [127]В мировой литературе нет такого более влиятельного литературного образца, описывающего человеческое страдание и муки с такой реалистической силой, как «Божественная комедия». Не Ад как образ собранный эпохой из полуязыческих и церковных домыслов, слухов и страхов, но Ад реальный , доступный наблюдению, интерактивный. Для В. Ш. «Божественная комедия» была системой образов, помогающих ему в задаче свидетельствования другого Ада, гулаговского [128]. Учиться у Данте тому, как переходить от индивидуально выраженного образа памяти к коллективным представлениям, — труднейшая задача, с которой, надо сказать, В. Ш. не удалось справиться, как он хотел. Поэт у Данте предстает в своем исконном и самом древнем предназначении: тот, кто помнит все, что нужно помнить, чтобы род человеческий смог выжить и не потерять разум [129]. По мнению авторитетных исследователей, техника памяти, используемая в поэме Данте, близка традиционным техникам запоминания, известным с Античности. Не просто набор фантазий и домыслов, а описание трехчастного строения христианского мира-пространства как реального: АД — ЧИСТИЛИЩЕ — РАЙ. Поэт искусно владеет мнемоническим средствами организации коллективной памяти, — памятью рода, коллектива, институтов морали и справедливости [130].

РАССКАЗ О ДАНТЕ

Мальчишка промахнулся в цель,

Ребячий мяч упал в купель.

Резьба была хитра, тонка.

Нетерпеливая рука

В купель скользнула за мячом,

Но ангел придавил плечом

Ребенка руку. И рука

Попала в ангельский капкан.

И на ребячий плач и крик

Толпа людей сбежалась вмиг.

И каждый мальчика жалел.

Но ссоры с Богом не хотел.

Родная прибежала мать,

Не смея даже зарыдать,

Боясь святыню оскорбить,

Навеки грешницею быть.

Но Данте молча взял топор

И расколол святой узор,

Зажавший в мрамора тиски

Тепло ребяческой руки.

И за поступок этот он

Был в святотатстве обвинен

Решеньем папского суда

Без колебанья и стыда…

И призрак Данте до сих пор

Еще с моих не сходит гор,

Где жизнь — холодный мрамор

Хитро завязанных узлов [131].

Шатает ветер райский сад,

И ветви — как трещотки,

Смолкают крики бесенят,

Торчащих у решетки.

И ты глядишь в мое лицо,

Не замечая рая,

Холодным золотым кольцом

Насмешливо играя…

Здесь выбирают мертвецов

Из знаменитых мудрецов.

Здесь жалость вовсе не с руки —

Жалеют только дураки.

Здесь добрым назовется тот,

В котлы смолу кто храбро льет,

Не забывай, что в Дантов ад

Вошел не только Герострат.

Нет — Авиценна и Платон

Дают здесь философский тон… [132]

ИНСТРУМЕНТ

До чего же примитивен

Инструмент нехитрый наш:

Десть бумаги в десять гривен,

Торопливый карандаш —

Вот и все, что людям нужно,

Чтобы выстроить любой

Замок, истинно воздушный,

Над житейскою судьбой.

Все, что Данту было надо

Для постройки тех ворот,

Что ведут к воронке ада,

Упирающейся в лед [133].

Что такое образ Ада сейчас, да и можно ли удержать поле сравнимого, когда мы исследуем тему ГУЛАГа? Мы знаем, что устройство «Ада» в «Божественной комедии» принципиально иное: там наказываются грешники с адовой жестокостью, и все же наказание соответствует общепризнанному тогда представлению о справедливом возмездии. Но если Ад для невиновных , для тех, кто уступил, кто сдался, кто все принял как неизбежную судьбу, даже как «революционную необходимость»? Правда, этот вопрос нельзя отнести к В. Ш., который считал лагерь отрицательным опытом, «опытом распада» всего человеческого в человеке, его полного «обесчеловечивания».

Не страдает ли каждый бывший узник лагерей одним и тем же комплексом, комплексом Вергилия? [134]Фигура автора «К. Р.» расслаивается: мы видим проводника (Ад — лагерный мир), свидетеля (последний Суд), жертву (опыт доходяги). Собственно, комплекс заключается в том, что тот, кто ведет нас в ад лагерной жизни, полагает, что является именно тем, кто знает, что это такое быть проводником? И что он способен представить лагерь так, как он есть. Будучи жертвой, В. Ш. знает лагерь через боль и муки телесных страданий, через травмы и непосильный труд, через избиения и болезни. Но как свидетель, причем пытающийся найти отстраненную позицию, чтобы наблюдать за тем, что произошло с ним, он знает лагерь только со стороны, т. е. видит его из послегулаговского пространства жизни: вспоминая, он свидетельствует . Проводник ведет нас по кромке собственной памяти, и настолько зависит от нее, что ничего не может обещать: то, что им вспоминается, вспоминается по случаю и от него не зависит. То, что является его долгой памятью, действующей автоматически, по привычке, и приносящей ему наибольшее количество образов-свидетельств — это память тела.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: