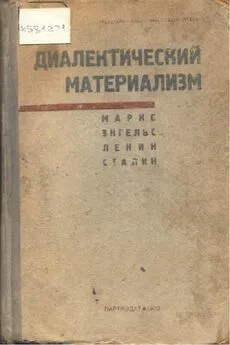

Марк Митин - Диалектический материализм

- Название:Диалектический материализм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Партиздат

- Год:1934

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Митин - Диалектический материализм краткое содержание

Диалектический материализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На нынешней ступени развития механистический материализм дезорганизует борьбу материализма против идеализма‚ облегчает борьбу идеализма против нас, служит клином, вбиваемым между открытиями современной науки и материалистической философией. Диалектический материализм должен поэтому со всей непримиримостью бороться против механистического материализма. Эта борьба — необходимое условие его развития и победы над идеализмом.

Хотят этого механисты или не хотят, они неизбежно превращаются в помеху идейной борьбе, ведущейся пролетариатом, становятся препятствием в этой борьбе. В дальнейшем изложении мы подробно остановимся на классовых корнях современного механического материализма, на его методологии и на политической роли, которую он играет в советских условиях, будучи в основном философской основой правого оппортунизма.

2.3. Субъективный идеализм, махизм, интуитивизм

Диаметральной противоположностью старому материализму XVII и XVIII вв. является современный ему субъективный идеализм Беркли и агностицизм Юма. Субъективный идеализм (феноменализм) Беркли знаменовал активизацию реакционной поповщины, поддержанной уже победившей и утвердившей своё господство буржуазией. Агностицизм Юма представляет собой продукт превращения буржуазии из революционного класса в консервативный, смыкания буржуазной и обновлённой феодальной идеологий.

Рассматриваемые идеалистические учения отражали интересы и настроения победившей английской буржуазии, опередившей свою французскую сестру и столетием раньше её пришедшей к власти путём закончившейся компромиссом английской революции, «обуржуазившей феодализм и придавшей буржуазному обществу феодальный облик» [54].

Эта особенность с исключительной яркостью сказывается в философском учении епископа Беркли, представляющем собой приспособление протестантства к уровню и новым потребностям ставшей реакционным классом буржуазии.

Превосходный анализ воззрений Беркли дал Ленин в своей книге «Материализм и эмпириокритицизм». Беркли исходит из того, что помимо ощущений никакого другого источника знания о мире у человека нет, что понятия, отвлечённые идеи, поскольку они возможны, не первичны и являются продуктом ощущений. Но Беркли отрицает, что в этих ощущениях отражается реальный, независимо от этих ощущений существующий объективный мир. Отсюда Беркли приходит к неизбежному для него логическому заключению, что единственно известное человеку, единственно возможный предмет, объект познания — наши ощущения . Ощущения — первичные элементы, из комбинации которых состоит всё существующее. Человек не может в своей познавательной деятельности выйти за пределы ощущений, познать что-либо иное, кроме них, сверх их, либо отличное от ощущений. В процессе познания мы, по мнению Беркли, имеем дело не с вещами вне нас, не с объективным миром, отражающимся в наших ощущениях, а только с собственными ощущениями: ощущениями красноты, твёрдости, высоты, круглости и т. д. Отсюда идеалистический взгляд на опыт как на совокупность ощущений. Мы не в состоянии познать ничего помимо своих собственных ощущений, т. е. субъективных состояний сознания. Не вещи, а лишь ощущения, т. е. нечто психическое, дано в нашем опыте.

У нас нет, по мнению субъективистов, оснований утверждать, что существует внешний мир независимо от ощущений. Мы не в праве говорить о чём-либо достоверно реальном, что бы находилось вне наших ощущений. Убеждение в том, что вне нашего сознания существует объективный внешний мир, по мысли субъективных идеалистов, совершенно не основано на опыте, является предрассудком и не выдерживает научной критики. Самое большое, что мы можем допустить, — это то, что нашей психике присуще представление о существовании внешнего мира. Но нет никаких оснований утверждать, что этому представлению действительно соответствует что-либо вне субъекта.

То, что мы называем вещью, есть с этой точки зрения не что иное, как пучок, совокупность наших ощущений. Группу ощущений (твёрдого, круглого, синего и т. д.), данных вместе и повторяющихся более или менее постоянно, мы называем вещью. Допускать, что вещь — нечто большее, что за нашими ощущениями кроется производящее их тело, субстанция, объективный мир — такое допущение, по мнению Беркли, безосновательное.

«Бытие вещей, — формулирует свои воззрения Беркли, — есть их воспринимаемость . Невозможно, чтобы они имели какое-либо существование вне духа или воспринимающих их мыслящих вещей. Правда, существует поразительно распространённое между людьми мнение, будто дома, горы и реки, одним словом, все ощущаемые предметы имеют естественное или реальное существование, отличное от их воспринимаемости умом. Но с какой бы уверенностью и общим согласием ни утверждалось это начало, всякий, имеющий смелость подвергнуть его исследованию, найдёт, если я не ошибаюсь, что оно заключает в себе явное противоречие, ибо что такое вышеупомянутые предметы, как не вещи, воспринимаемые нами в ощущениях и что мы воспринимаем, как не наши собственные идеи и ощущения. И не будет ли полным противоречием допустить, что какое-либо их сочетание существует, не будучи воспринимаемым» [55].

Таким образом Беркли приходит к отрицанию материи, что он сам считает очень важным для борьбы с материализмом и обоснования идеализма, этой надёжной опоры религии. Материя растворяется им в духе, объект сводится к субъекту. « Быть, существовать — значит быть воспринимаемым » (esse is percipi) — и ничего больше. Если вещь не ощущается, она и не существует. Существование вещей для нас, для нашего сознания — единственная реальность; возможность воспринимать вещи — единственное доказательство их бытия, как бытие для нашего сознания.

«Я не отрицаю, — писал Беркли, — существования ни одной вещи, которую мы можем воспринять посредством ощущения или рефлекса. В том, что вещи, которые я вижу моими глазами или осязаю моими руками, действительно существуют, я отнюдь не сомневаюсь. Единственная вещь, существование которой мы отрицаем, есть то, что философы называют материей или телесной субстанцией» [56].

Таково субъективно-идеалистическое решение вопроса об отношении бытия и мышления. Исходя из того же сенсуалистического учения об ощущениях как единственном источнике познания, субъективный идеализм придаёт ему идеалистический характер, доводит его до поглощения объекта субъектом. Субъект становится единственной реальностью. Мир растворяется в мыслящем субъекте. Объект, природа, материя — не что иное, как продукт психической деятельности, порождение субъекта. Объект восприятия отождествляется с восприятием объекта. Источником ощущений Беркли признаёт самого господа бога, от которого душа наша получает своё содержание.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: