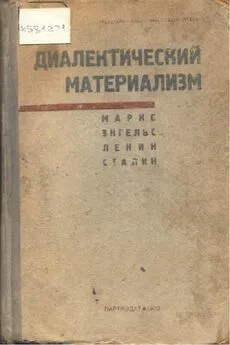

Марк Митин - Диалектический материализм

- Название:Диалектический материализм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Партиздат

- Год:1934

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Митин - Диалектический материализм краткое содержание

Диалектический материализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Эмпириомонизм» Богданова представляет собой не что иное, как разновидность субъективного идеализма , и базируется на том же махистском понимании отношения бытия к мышлению. Терминологические ухищрения Богданова стремятся прикрыть идеалистическую сущность его учения, по никоим образом не устраняют его идеализма. Богдановский «эмпириомонизм» есть не что иное, как разновидность махизма.

Богданов, подобно остальным махистам, не выходит за пределы опыта. Исходным, первичным для него является хаос элементов. Эти элементы, — уже знакомые нам ощущения, оторванные от ощущающего человека и от вызывающих ощущения предметов, — чистые ощущения, ощущения вообще, мёртвая идеалистическая абстракция. Непосредственные комплексы, сочетания этих элементов образуют, согласно Богданову, психический опыт. Таким образом психический опыт признаётся непосредственным, существующим до природы. Физический опыт является следующей, высшей ступенью развития. Он является производным по отношению к психическому опыту, преобразованием, отражением последнего. Будучи субъективным идеалистом, Богданов не различает объективного, независимого от опыта и существующего до всякого опыта физического мира от физического опыта людей. Вместо того, чтобы понять психическое как производное по отношению к физическому, Богданов поступает наоборот: он объявляет физический мир областью «подстановки», в которой физический мир «подставляется» нами под психическое, т. е. даёт психологическое, идеалистическое объяснение. «Всеобщая теория подстановки» Богданова представляет собой лишь новое название для старого идеалистического решения основного вопроса философии. Последним звеном богдановской конструкции, следующим за «элементами», психическим и физическим опытом, является возникающее из него наше познание.

Подобная субъективно-идеалистическая позиция неизбежно приводит Богданова к отрицанию объективной истины и возможности объективного критерия истины. В самом деле, если независимой от опыта никакой действительности нет, то нельзя говорить о независимой от нашего сознания истине как об отображении объективной реальности. Истина понимается эмпириомонизмом субъективно, как то, что истинно для нас. Богданов думал устранить бесконечные противоречия прежнего субъективизма и избежать солипсизма тем, что вместо индивидуального опыта сделал центральным понятием своей философии «социально организованный опыт». Он надеялся таким образом отличить истинное, научное от ложного, суеверного. Объективность превращается у него в коллективность опыта, в общезначимость его для ряда людей. «Объективность физического мира в том, — писал он, — что он существует не для меня, а для всех». «Физический мир — это социально согласованный, социально гармонизированный, — словом, социально организованный опыт». Но этим Богданов в действительности не преодолевает идеализма и субъективного понимания истины. Сознание человечества, заменяющее сознание индивида, есть всё же сознание: сохраняется идеалистическое начало. Существование физического мира ставится в зависимость от общественного сознания, вместо того чтобы быть независимым от какого бы то ни было (также и социального) сознания и предшествовать ему. Общезначимый, «социально организованный» опыт вовсе не всегда является объективно истинным. Ведь и религиозные воззрения на длительном протяжении истории были «общезначимы» и «социально организованы», но от этого они отнюдь не стали истинными.

В своём учении о том, что истина не более, как «идеологическая форма, организующая форма человеческого опыта», эмпириомонизм таким образом распахивает ворота религии и прочей реакционной лжи.

В более поздних своих работах, написанных Богдановым уже после того, как Ленин разоблачил идеалистическую сущность его «эмпириомонизма», Богданов развивает якобы новое «тектологическое» учение — « всеобщую организационную науку ». Здесь Богданов полностью остаётся на прежней субъективно-идеалистической, махистской позиции, в царстве элементов — ощущений и их системе комплексов. За множеством новых словесных выкрутасов кроется старая философская концепция. Этого, кстати сказать, не понял т. Бухарин, которого Богданову удалось обмануть, перерядив своё учение. Тов. Бухарин, как указывал Ленин, не понял идеалистического тождества богдановской «тектологии» и его «эмпириомонизма».

Оставаясь при прежнем решении основного вопроса философии, Богданов во «Всеобщей организационной науке» развивает на субъективно-идеалистической почве антидиалектические механистические взгляды . Он критикует материалистическую диалектику Маркса и Энгельса, заменяя принцип всеобщего развития «организационным процессом», закон единства противоположностей — механическим «столкновением противоположно направленных сил», «активностей», диалектику — механистической теорией равновесия (она будет рассмотрена в дальнейшем). В «Тектологии» мы снова имеем яркий пример того, как прекрасно уживаются друг с другом махизм и механицизм. Богданов пытается установить универсальные формы организации элементов, независимо от «организуемого содержания». Он измышляет научно бесплодные «универсальные законы», прилагаемые ко всем без исключения отраслям знания, без учёта их своеобразия. На деле все эти законы подбора, конъюгации, ингрессии и т. п. — пустые механистические схемы, энергетические и биологические ярлычки, наклеиваемые на надмеханистические и социальные процессы.

Не безынтересно отметить, что субъективно-идеалистические принципы находят себе убежище и в учениях «наших» современных механистов. Механистическое миропонимание, сводящее природу к перемещению тождественных бескачественных частиц, своей оборотной стороной должно естественно иметь признание качественных различий , данных в опыте, как чисто субъективных различий. Признав субъективность так называемых вторичных качеств, т. е. утверждая, что звуки, цвета и т. п. не что иное, как наши ощущения, а не отражение объективно существующих различий, Л. Аксельрод, С. Сарабьянов и их соратники пришли к более «общему» выводу о субъективности качества вообще. Для них качество — порождение сознания. Без субъекта нет качества объекта. Качественная определённость объекта зависит от различий субъектов и их точек зрения . Так например т. Сарабьянов отрицает объективную истину. Истин, по его мнению, столько, сколько субъективных установок, подходов.

Такие же элементы «стыдливого агностицизма», по выражению Ленина, и субъективизма мы находим и у т. Бухарина, для которого диалектика есть лишь одна из многих «точек зрения» . Так отход от диалектического материализма влечёт за собой смычку с субъективным идеализмом. Подобное сочетание механицизма и субъективного идеализма, как мы видели‚ отнюдь не является случайным. История философии свидетельствует, что такое сочетание весьма обычно и естественно. Сведение всех явлений к механическому, бескачественному тождеству служит для субъективных идеалистов руководящим принципом систематизации, упорядочения, приведения к единству сложного многообразия наших ощущений. Отрицая объективную реальность, субъективисты считают задачей науки систематизацию опыта, «организацию» восприятии. Механизм служит для них наиболее удобным, экономным принципом организации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: