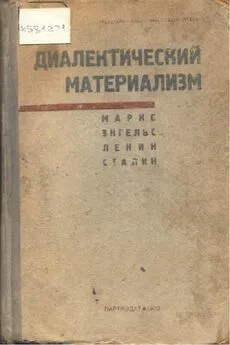

Марк Митин - Диалектический материализм

- Название:Диалектический материализм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Партиздат

- Год:1934

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Митин - Диалектический материализм краткое содержание

Диалектический материализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Неокантианство столь же отлично от учения самого Канта, сколь отличны друг от друга интересы буржуазии в различные эпохи её развития. Неокантианство не является восстановлением подлинного дуалистического учения исторического Канта, а его реакционным изданием, предпринятым справа «исправлением», последовательным развитием учения Канта. Перед лицом развёртывающейся классовой борьбы буржуазия не могла удовлетворяться господствовавшим в то время мелкобуржуазным естественно-научным материализмом. Она обращается к идеалистической реакционной стороне учения Канта, «углубляя» её и приспосабливая к своим новым задачам.

Основное отличие неокантианства от исторического Канта состоит в превращении непоследовательного субъективного идеализма дуалистической философии Канта в субъективный идеализм . Несмотря на то, что различные представители неокантианства сохраняют в своих взглядах значительные элементы дуализма (между бытием и долженствованием, природой и историей, целью и средством и т. д.), всё же в основном они «исправляют» Канта «справа», стараясь выкорчевать из него всякие материалистические элементы. «Вещь в себе» отбрасывается неокантианцами. «Вещь в себе» как материалистический элемент у Канта, вызывающая наши ощущения, отвергается и объявляется ненужным придатком, который следует изъять из философии (Г. Коген, П. Наторп, социал-фашист М. Адлер и др.). «Мышление не может иметь никакого происхождения помимо себя самого». «Нет никаких вещей иначе как в мышлении и благодаря ему» (Г. Коген). Единственной, подлинной «вещью в себе» оказывается само сознание. Притом не сознание конкретных реальных людей, а мистическое «сознание вообще», независимое от мозга (Адлер). Как форма, так и содержание в познании, весь «опыт» и «природа» изображаются как порождение , мышлением самого себя и своих объектов (Наторп). Мышлению не дано ничего кроме того, что оно само произвело.

Доводя идеализм до конца, неокантианство отвергает различение, проводимое Кантом между «чувственностью», ощущениями и рассудком, между «воззрением» и мышлением. Наглядные представления, ощущения сводятся неокантианцами к мышлению, к продуктам логического «я». Если у Канта содержание опыта дано сознанию благодаря воздействию на него «вещей в себе», то у неокантианцев сознанию ничего не дано, а всё производится мышлением . Провозглашается «творческая суверенность» «чистого» мышления (Наторп). Бытие для неокантианцев есть лишь мышление. «Мир покоится на основе законов мышления» (Коген). Он существует лишь постольку и лишь с тех пор, как мыслим (М. Адлер). Таким образом по своей сущности, по решению основного вопроса философии неокантианство вплотную подходит к поповщине. При этом философы II Интернационала нисколько не отстают от своих хозяев.

Основным научным методом, по образу и подобию которого неокантианцы разрабатывают логику, они считают идеалистически извращаемый ими метод математического естествознания. Коген пытается опереться на искажаемый им метод исчисления бесконечно малых, объявляемый им универсальным методом подлинной научной мысли. Наторп провозглашает «чистое число» альфой и омегой логики. Число для него есть «чистейший и простейший образ мышления, обосновавшего науку, как точную». От «чистого числа» он совершает переход к понятиям измерения и направления, отсюда «выводит» пространство и время как чистые акты, полагаемые мышлением, а из пространства и времени «выводит» «понятие» материи. Необходимо обратить внимание на эту связь неокантианского идеализма с уродуемыми им принципами математических наук, так как этим путём, при помощи понятий числа, количества и т. п. неокантианский идеализм сочетается с механицизмом .

Неокантианство «исправляет» кантовский дуализм формы и содержания опыта тем, что отбрасывает реальное содержание опыта, оставаясь в сфере «чистых» форм и отношений. Вся действительность растворяется в «чистых» логически-математических отношениях и пустых формах мышления. Логическим отношением «определяются», «полагаются» — согласно неокантианству — соотносящиеся элементы, «члены отношения».

Мы остановились на одном из основных течений неокантианства, так называемой марбургской школе. Другое, не менее реакционное течение связано с именами Виндельбанда и Риккерта. Основной задачей их философии является разрыв общественных и естественных наук и «обоснование» невозможности изучения общественных закономерностей. На этом течении, отрицающем закономерность в развитии общественной жизни и возможность её научного исследования , мы дополнительно остановимся при рассмотрении исторического материализма.

Борьба с рецидивами кантианства, особенно в его реакционной неокантианской форме, непримиримость к нему являются само собой разумеющимся долгом современных материалистов. Однако даже у Плеханова, в основном проводившего философскую линию диалектического материализма и боровшегося против кантианства своих меньшевистских друзей, мы находим не только попустительство кантианству, но и прямые кантианские ошибки. Теория познания Плеханова, как показал с непреложной убедительностью Ленин, страдает элементами агностицизма.

Мы видели, что согласно Канту наши представления не дают верного изображения вещей. Вызываемые «вещами в себе» представления не отражают их. Между вещами и явлениями нет сходства. Плеханов, соглашаясь с «теорией иероглифов», становится на указанную агностическую позицию Канта. Согласно этой теории, наши ощущения относятся к вызывающим их вещам, как символы или иероглифы к обозначаемым ими предметам. Символы не похожи на обозначаемые ими вещи, не отражают, не воспроизводят их. Так символ «v» отнюдь не является отражением обозначаемой им скорости , или крючок на нотной линейке нисколько не схож со звуком, который он обозначает. Подобным же образом представляет соотношение вещей и их восприятие теория иероглифов. В нашем опыте даны знаки, символы вещей, но не их отражения. Мир опыта — царство символов, нисколько не схожее с вызывающим его объективным миром. В этом, не отражающем действительного мира, царстве знаков замкнуто человеческое познание. Плеханов глубоко проникся этой дуалистической концепцией и хотя впоследствии признал, что допустил ошибку, соглашаясь с теорией иероглифов, но всё же сути своей ошибки не понял, не преодолел. Плеханов полагал, что это была лишь терминологическая ошибка, между тем как на деле у него имел место отход от материалистического решения основного вопроса философии. Отказавшись от слова «иероглифы», он продолжал стоять на той точке зрения, что между вещами и представлениями имеет место простая связь , а не отражение сознанием вещей, т. е. остался на той же агностической позиции. Каждому символу, указывает Плеханов, соответствует обозначаемый им предмет, но всё дело в том, что, согласно Плеханову, предмет не отражается в сознании.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: