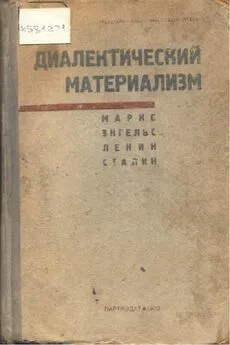

Марк Митин - Диалектический материализм

- Название:Диалектический материализм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Партиздат

- Год:1934

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Митин - Диалектический материализм краткое содержание

Диалектический материализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

4.3. Закон отрицания отрицания

Закон отрицания отрицания представляет собой один из весьма общих и широко действующих законов диалектики и вместе с тем конкретизацию её основного закона — единства противоположностей. У Гегеля отрицание отрицания фигурирует в качестве основного закона при построении всей его философской системы. В материалистической диалектике отрицание отрицания имеет настолько важное и общее значение в развитии природы, человеческого общества и мышления, что Энгельс относит его — вместе с законом единства противоположностей и законом перехода количества в качество и обратно — к наиболее общим законам диалектики.

Дальнейшее развитие марксистского понимания закона отрицания отрицания и его значения для материалистической диалектики даёт нам Ленин в своей яркой характеристике диалектического учения о развитии: «Развитие, — говорит он, — как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе („отрицание отрицания“), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии » [236]. В другом месте, перечисляя элементы диалектики, Ленин также указывает: « повторение в высшей стадии известных черт, свойств etc. низшей и возврат якобы к старому (отрицание отрицания)» [237].

Единство противоположностей, их взаимопроникновение и их борьба вскрывают источник самодвижения, развития, его внутренние движущие силы, внутренние импульсы к развитию, даваемые противоречием. Закон перехода количества в качество раскрывает самый процесс развития, его качественно своеобразные ступени, скачкообразный, революционный ход этого развития — с перерывами постепенности и неразрывной взаимозависимостью качества и количества. «Отрицание отрицания» углубляет дальше наше понимание процесса развития. Говоря об отрицании отрицания в развитии, материалистическая диалектика подчёркивает, что в развитии соблюдается определённая последовательность, движение через различные ступени , стадии, этапы. Ход развития при этом не прямолинейный , но зигзагообразный, противоречивый, и при переходе от одной стадии к другой неизбежны крутые повороты , так что развитие внутренних противоречий предмета или явления приводит на каждой следующей ступени к переходу их в свою противоположность.

В этом противоречивом развитии каждая низшая стадия развития сама подготовляет условие своего самоотрицания ‚ своего перехода к противоположной, новой, более высокой ступени; это отрицание — преодоление каждой последующей стадии предыдущей — создаёт внутреннюю связь между обеими стадиями, обозначает сохранение на новой ступени положительных результатов предшествовавшего развития.

При переходе в новую противоположность, к следующей, третьей ступени, развитие как бы повторяет известные черты и свойства низшей, первой стадии, якобы возвращается к исходному пункту процесса, но при этом обогащает его результатами последующего развития, воспроизводит эти повторные черты на более высокой основе, и весь процесс развития в целом протекает сходящимися и расходящимися кругами — по спирали . Поскольку каждая вторая ступень развития есть отрицание первой ступени, а новая, третья, стадия в свою очередь «отрицает» вторую ступень, всё развитие предстаёт как отрицание отрицания. Таково, коротко говоря, то богатое содержание, которое марксизм-ленинизм вкладывает в понятие отрицания отрицания.

Нередко приходится сталкиваться с неправильным представлением, когда в отрицании отрицания видят редкий случай развития и с трудом подыскивают его примеры. Между тем, как отмечает Энгельс, отрицание отрицания весьма общий и широко действующий закон развития природы, общества и человеческого мышления, закон, присущий каждому процессу развития. Зерно, приводит известный пример Энгельс, брошенное в землю, при нормальных условиях своего развития превращается в своё отрицание — в колос, который, вновь воспроизводя зёрна, в большем количестве и порой качественно улучшенные, обозначает как бы возврат к исходному пункту. Но ведь подобным же образом совершается развитие дерева, любого растения, любого насекомого, любого растительного и животного организма. Рост человека и его половое созревание, беременность женщины, новые роды и развитие нового человека, подчинённые определённым законам наследственности‚ — разве во всех этих явлениях нельзя усмотреть проявление того же великого и всеобщего закона отрицания старого и возникновение из этого старого нового , затем нового отрицания, воспроизводящего в том или ином отношении известные черты старого на качественно более высокой основе? Энгельс справедливо указывал, что отрицание отрицания имеет место и в неорганической природе, например в процессах развития земной коры и т. д.

Закон отрицания отрицания получает своё выражение и в развитии человеческого общества. Маркс и Энгельс рассматривают под этим углом зрения историческую подготовку социалистического общества, видя в нём продукт всего прошлого — «отрицаемого» и «преодолеваемого» исторического развития. Таково историческое развитие собственности — переход от первобытной общинной собственности на землю к частной земельной собственности — и — новое отрицание этой последней — общественной собственности на землю при социализме; таков переход от родовой собственности путём объединения родов к античной «коллективной частной собственности», а затем к собственности индивидуальной, после чего начинается вновь концентрация частной собственности.

В развитии через отрицание отрицания резюмировал Маркс в «Капитале» основную историческую «тенденцию капиталистического накопления». Маркс показывает, как мелкое производство и частная собственность, основанные на собственном труде, сами подготовляют условия своего отрицания, своего уничтожения. Экспроприация непосредственных производителей есть «превращение индивидуальных и раздроблённых орудий производства общественно-концентрированные»‚ но принадлежащие капиталисту. Вместе с победой капиталистического способа производства дальнейшее обобществление труда и средств производства принимает иную форму. Сами имманентные законы капиталистического способа производства — путём концентрации капиталов, развития кооперативной формы процесса труда и превращения средств производства в такие, которые могут быть употреблены только общественно, вызывая рост нищеты, эксплоатации и возмущения постоянно растущего рабочего класса, обучаемого, объединяемого и организуемого самим механизмом капиталистического процесса производства, — подготовляют новое отрицание: экспроприацию экспроприаторов, уничтожение капитализма. При социализме общественная собственность на средства производства гармонически сочетается с индивидуальной собственностью на средства потребления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: