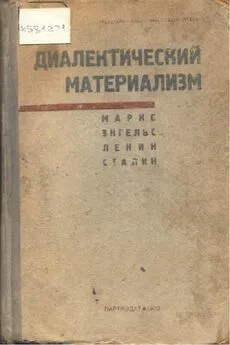

Марк Митин - Диалектический материализм

- Название:Диалектический материализм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Партиздат

- Год:1934

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Митин - Диалектический материализм краткое содержание

Диалектический материализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ревизионисты всех толков издавна обвиняют марксистскую диалектику в том, что она якобы подчиняет реальное развитие надуманной схеме гегелевской «триады»: критики утверждают, что таким чисто схоластическим путём, без всяких иных доказательств марксизм якобы стремится обосновать противоречивый ход исторического развития и неизбежность революции. С таким обвинением по адресу марксова «Капитала», его знаменитой главы о законе капиталистического накопления, выступил ещё механист Дюринг; эту клевету на марксизм повторяли потом русские народники типа Н. Михайловского и др.

Энгельс дал в своей критике Дюринга блестящий ответ на все подобные обвинения. Энгельс подчеркнул, что Маркс ничего не доказывает с помощью отрицания отрицания, но лишь резюмирует, подытоживает в этой общей диалектической формулировке долгое и внимательное изучение им подлинного, конкретного, исторического процесса развития капитализма и его исторических тенденций, получивших своё отображение во всём огромном материале «Капитала». Лишь в результате конкретного исторического изучения, подкреплённого огромным фактическим материалом, Маркс характеризует дополнительно этот процесс как происходящий по определённому диалектическому закону. Охватывая самые разнообразные явления одной всеобщей формулой отрицания отрицания, — указывал Энгельс, — мы этим ещё ничего не говорим об особенностях каждого отдельного процесса развития. Между тем отрицать нужно не зря, но так, чтобы и первым и вторым «отрицаниями» выразить процесс действительного развития : «способ отрицания определяется… во-первых, общей , а во-вторых, особенной природой данного процесса» [240]. Только конкретное , всестороннее изучение каждого отдельного случая развития на фактическом материале может дать настолько глубокое понимание всех особенностей и противоречивых ступеней этого процесса, что это развитие в том или ином особом отношении становится возможным охарактеризовать как происходящее по общему закону отрицания отрицания.

Ленин также решительно отвергает обвинение народниками марксистов в сведении доказательств к гегелевским «триадам» и «непререкаемой» диалектической схеме. Ленин разъясняет Михайловскому, что самый термин «отрицание отрицания» у Маркса и Энгельса есть лишь «способ выражения», указывающий на историческое происхождение материалистической диалектики, имевший одним из своих источников диалектику Гегеля. По словам Ленина, Маркс «единственным критерием теории признавал верность её с действительностью ». Если же… при этом иногда оказывалось, что развитие какого-нибудь общественного явления подпадало под гегелевскую схему: положение, отрицание — отрицание отрицания, то ничего тут нет удивительного, потому что в природе это вообще не редкость » [241]. Только при гегелевском идеалистическом понимании развития, при котором развитие действительности подчинено развитию идеи, можно толковать о значении «триад», о «непререкаемости» диалектического процесса. В марксистской же диалектике «для триад не остаётся и другого места как роль крышки и шелухи» [242]. Суть закона отрицания отрицания не во внешней форме «триад», а в конкретном изучении внутренних особенностей процесса, неизбежно приводящих развитие к крутым поворотам, подготовляющих его «самоотрицание», в изучении последовательных ступеней развития нового из старого‚ в усвоении и переработке старого на новой, более высокой ступени.

И значительно позже Ленин доказывал т. Бухарину, злоупотреблявшему словом «диалектическое отрицание», что «нельзя употреблять его, не доказав сначала фактами осторожно» [243]. В то же время Ленин подымает на новую ступень марксистское понимание отрицания отрицания, формулируя его связь с законом единства противоположностей, подчеркнув как характерную черту диалектического развития последовательность неизбежных этапов развития, ход развития «кругами», по спирали , с неизбежными поворотами, с возвратами как бы к исходному пункту, выявив противоречивый путь развития нового из старого и связь нового со старым в этом развитии.

Изучая процесс развития нашей партии и партийной борьбы в частности на анализе материалов II съезда партии, Ленин показал, что развитие партийной борьбы подчинено тому же закону отрицания отрицания и идёт путём противоречий: меньшинство на съезде становится большинством, большинство — меньшинством; исходный пункт идейной борьбы по поводу 1-го параграфа устава отрицается, уступая место непринципиальным вопросам, а затем начинается отрицание отрицания , возвращение к исходному пункту идейной борьбы; но «тезис» уже обогатился всеми результатами «антитезиса» и превратился в высший «синтез», когда с правильной или неправильной позицией по 1-му пункту уже связываются две разных системы взглядов, выявляются революционное и оппортунистическое крыло партии. «Одним словом, — писал Ленин, — не только овёс растёт но Гегелю, но и русские социал-демократы воюют между собой тоже по Гегелю» [244].

Однако это признание противоречивости развития партийной борьбы отнюдь не должно оправдывать софистику, эклектизм, зигзаги и личные ошибки политических деятелей: «Истинная диалектика не оправдывает личные ошибки, а изучает неизбежные повороты , доказывая их неизбежность на основании детальнейшего изучения развития во всей его конкретности» [245].

Пути развития партийной борьбы через противоречия с особой яркостью обозначались в переходный период. Борьба с антибольшевистской, меньшевистской, позицией Каменева и Зиновьева накануне и в период Октября, борьба с «левыми» коммунистами после победы пролетарской революции в период Бреста, сосредоточение огня «налево» против троцкизма в восстановительный период, затем превращение правого оппортунизма в главную опасность в эпоху социалистической реконструкции, далее «синтез» правых и левых в «право-левом» блоке и т. д. Тов. Сталин развивает далее ленинское учение о противоречивости процесса развития и последовательности проходимых ступеней, о противоречивых путях развития советского государства, национальных форм и интернационального содержания культуры и т. д.

Механисты чисто внешне поняли отрицание отрицания, восприняв его как гегелевскую «триаду», наполнив иным, механистическим содержанием: так т. Бухарин свёл отрицание отрицания к «нарушению равновесия» и затем к новому «восстановлению» этого равновесия, в зависимости от условий внешней среды.

Меньшевиствующие идеалисты подменили отрицание отрицания эклектическим синтезом, соединением кусочков старого : диалектический материализм, по Деборину, есть синтез диалектики Гегеля и материализма Фейербаха. С точки зрения правого оппортунизма вся переходная эпоха есть восстановление равновесия, нарушенного Октябрьской революцией; неудивительно, что всё развитие, по Бухарину, совершается в порядке плавной эволюции, без классовых противоречий, без надобности в укреплении диктатуры пролетариата. Троцкисты и «левые» оппортунисты совершали логические «прыжки» через необходимые стадии развития.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: