Марк Митин - Диалектический материализм

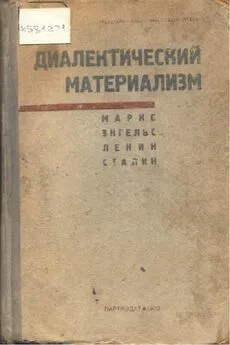

- Название:Диалектический материализм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Партиздат

- Год:1934

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Митин - Диалектический материализм краткое содержание

Диалектический материализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Монополии свойственна тенденция к застою и загниванию. Однако «было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма… В целом, капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде, растёт , но этот рост не только становится вообще более неравномерным , но неравномерность проявляется также, в частности, в загнивании самых сильных капиталом стран» [295].

Из этого диалектического понимания закона исходили Ленин и Сталин, обосновывая закон неравномерности развития при империализме и возможность построения социализма в одной стране. Социал-оппортунисты типа Каутского, совершенно абстрактно подходя к закономерностям империалистического этапа, доказывали, с чисто «экономической» точки зрения, что противоречия и неравномерности капитализма ослабляются при господстве финансового капитала потому, что развитие «идёт» к монополиям, следовательно к одной всемирной монополии, к одному всемирному тресту.

Троцкий и Зиновьев также доказывали, что неравномерности в развитии империализма стало меньше. Близкую к теории «ультра-империализма» точку зрения развивал т. Бухарин, доказывавший, что законы капиталистической конкуренции перестают действовать хотя бы в пределах отдельных государств.

Развитие идёт к монополиям. «Это бесспорно, — отвечал Ленин на рассуждения о таких чистых „абстракциях“ развития, — но это и совершенно бессодержательно… Лучшим ответом на мёртвые абстракции „ультра-империализма“… является противопоставление им конкретно-экономической действительности современного всемирного хозяйства» [296]. Каутский протаскивает мысль, «будто господство финансового капитала ослабляет неравномерности и противоречия внутри всемирного хозяйства, тогда как на деле оно усиливает их» [297].

Такое же диалектическое понимание исторической закономерности развития проводит Ленин и в своей знаменитой отповеди Суханову по вопросу о «закономерности» Октябрьской революции. Ленин показывает, что «при общей закономерности развития во всей всемирной истории нисколько не исключаются, а, напротив, предполагаются отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития» [298]. Октябрь не только не нарушил общей линии развития мировой истории, переходящей от капитализма к социализму, но подтвердил эти общие законы, и тем не менее в Октябрьской пролетарской революции мы имели своеобразие отдельной полосы развития, своеобразие перехода.

Развивая далее мысль Ленина, т. Сталин выясняет особенности Октябрьской революции, состоящие в том, во-первых, что диктатура пролетариата родилась у нас как власть, возникшая на основе союза пролетариата и трудящихся масс крестьянства под руководством пролетариата, и в том, во-вторых, что диктатура пролетариата утвердилась у нас как результат победы социализма в одной стране, при сохранении капитализма в других капиталистических странах.

В то же время т. Сталин доказывает, что Октябрьская революция имеет интернациональную природу, что она является классическим образцом проведения ленинской теории, обязательной для всех стран, что это своеобразие Октября, выражаясь словами Ленина, также шло «по общей линии развития мировой истории». Разрыв цепи империализма пролетарской революцией в тех его звеньях, где империализм слабее , становится общим законом пролетарской революции в эпоху империализма.

В этих положениях Ленина и т. Сталина мы имеем неразрывную связь закономерного познания действительности с революционной практикой . Практика пролетарской революции даёт нам подлинный критерий для проверки значения общих законов капиталистического развития и для борьбы с оппортунистическим их фетишизированием. Практика социалистического строительства вносит ряд новых моментов в наше понимание закона. Она вносит сознательное, разумное, плановое начало в закономерности переходного периода (это сознательное начало проводится диктатурой пролетариата). В противовес «закону первоначального социалистического накопления» и «закону трудовых затрат», которые выдвигали троцкисты и правые для понимания новой экономики по аналогии со стихийными закономерностями капитализма, — мы видим всё своеобразие законов истории после победы пролетариата, мы подчёркиваем роль диктатуры пролетариата, подавляющей эксплоататоров, руководящей массами трудящихся и строительством социализма.

Одной из важнейших ступеней к познанию всеобщей, универсальной связи и закономерности природы является познание нами причинных связей, причин и следствий, так называемая каузальность .

Развитие каузальной, причинной точки зрения — совершенно необходимая ступень в развитии и укреплении материалистического понимания природы. Ранние материалисты выдвигают понятие причинности в противовес идеалистам, которые отрицают наличие причинных связей в природе и обществе. Но ранние материалисты склонны были понимать причинную связь явлений преимущественно как механическую причинность. Современные механисты, например Л. Аксельрод, склонны даже видеть в механической причинности основное отличие материализма от идеализма.

Кантианская философия очень много внимания и места уделяет категории каузальности, стремясь превратить причинность в субъективное понятие, в категорию нашего рассудка , которую мы привносим от себя во внешний мир.

Гегель с позиций идеалистической диалектики подверг критике старый механицизм и кантианство по вопросу о причинности, он показал, что каузальность есть лишь малая частица, лишь момент в познании всеобщей мировой связи, которая понималась Гегелем как развитие абсолютного духа.

Энгельс и Ленин дают глубокую диалектико-материалистическую трактовку понятия причинности . Они одновременно выясняют всё значение этого понятия для материализма, его объективное содержание и в то же время подчёркивают его относительность, односторонность и неполноту в процессе познания универсальной закономерности.

Ещё в «Материализме и эмпириокритицизме», подвергая резкой критике отрицание махистами и кантианцами причинности и отмечая всё огромное значение причинности для материализма, Ленин в то же время указывал, что в понятиях причины и следствия мы имеем известное упрощение объективной связи явлений. Ленин подчёркивает в своём конспекте «всесторонность и всеобъемлющий характер мировой связи, лишь односторонне, отрывочно и неполно выражаемой каузальностью» [299]. «Образование (абстрактных) понятий и операции с ними, — говорит Ленин, — уже включают в себе представление, убеждение, сознание закономерности объективной связи мира. Выделять каузальность из этой связи нелепо» [300]. «Причина и следствие, érgo, лишь моменты всемирной взаимозависимости, связи (универсальной), взаимосцепления событий, лишь звенья в цепи развития материи» [301].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: