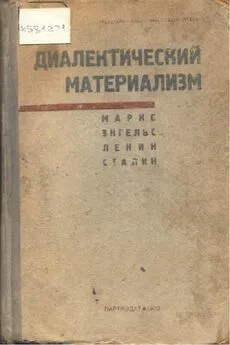

Марк Митин - Диалектический материализм

- Название:Диалектический материализм

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Партиздат

- Год:1934

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Митин - Диалектический материализм краткое содержание

Диалектический материализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Энгельс всячески порицал «заурядное недиалектическое представление о причине и следствии как о двух неизменно разъединённых полюсах, абсолютно не видящее взаимодействия» [314].

Так именно ставит вопрос о причинной связи Ленин, когда он например освещает причины победы большевиков в Октябре 1917 г. Сторонники II Интернационала, — указывает он, — не могут «даже поставить серьёзно интереснейший исторический и политический вопрос о причинах победы большевиков» [315]. Между тем этот вопрос «разрешается бесспорно», если исходить не из внешнего сцепления событии, но из общей «точки зрения классовой борьбы и социализма» [316].

И Ленин доказывает историческую неизбежность, необходимость победы большевизма. Большевики победили потому , что они имели за собой громадное большинство пролетариата, и в нём наиболее сознательную часть, потому , что они имели огромное большинство в армии, потому , что их силы находились в решающих пунктах, в столицах и на фронтах армии, потому , что пролетариат сумел повести за собой широкие непролетарские трудящиеся массы.

Так именно ставит вопрос о причинности и т. Сталин, когда он разъясняет, «в чём причина того, что СССР, несмотря на его культурную отсталость, несмотря на недостаток капиталов, несмотря на недостаток технически-выкованных хозяйственных кадров, находится в состоянии растущего экономического подъёма и имеет на фронте экономического строительства решающие успехи , а передовые капиталистические страны, несмотря на обилие капиталов, обилие технических кадров и более высокий уровень культурности, находятся в состоянии растущего экономического кризиса и терпят в области хозяйственного развития поражение за поражением » [317].

Тов. Сталин видит эту причину не во внешних обстоятельствах, а в глубоких внутренне-необходимых законах различных экономических систем. «Причина, — отмечает т. Сталин, — в различии экономических систем хозяйства у нас и у капиталистов. Причина — в несостоятельности капиталистической системы хозяйства. Причина — в преимуществах советской системы хозяйства перед системой капиталистической» [318].

Впрочем современная буржуазная идеалистическая философия предпочитает вовсе не говорить о причинах . Махисты и другие субъективные идеалисты склонны употреблять абстрактное выражение — «функциональная связь» между явлениями. Понятием функции обозначают при этом общую связь и взаимозависимость явлений: каждое из взаимосвязанных явлений представляет собою функцию другого. Иными словами, употреблением понятия функции в данном случае смазывается то обстоятельство, что данное явление, будучи различным образом связанным с другим‚ может быть то действием (следствием), то причиной другого явления.

Такие внешне-«научные» претензии буржуазной идеалистической методологии, её стремление вовсе изгнать понятие «причинной связи» имеют своим источником идеалистическое отрицание ею объективных причинных связей .

Диалектическое понимание взаимодействия причин и следствий не имеет ничего общего с таким релятивистским воззрением. Все наши представления о причинной связи явлений развиваются в связи с человеческой практической деятельностью : они укрепляются, ежечасно подтверждаясь нашей практикой. За последнее время мы имеем особенно большой рост мистики, отрицания причинности в буржуазной науке. Ряд открытий в области структуры материи используется буржуазными учёными для отрицания причинности. Таковы работы физиков: Гейзенберга, Шредингера, Планка и др.

Раздвоение на причину и действие при всём их внутреннем единстве и связи существует объективно, независимо от нашего познания, в самих вещах. Причины и действия несомненно взаимодействуют между собой; каждая причина уже в зародыше несёт и своё действие и обратно; по тем не менее в данной связи явлений именно причина каждый раз является исходным пунктом движения — его первоначальным, вызывающим, порождающим, активным моментом. Поскольку воздействие причины вытекает из самой сущности закономерности данного явления, это воздействие причин должно представлять собой исходный, предшествующий следствию и во времени момент. Однако уже Юм заметил, что сказать: «Данное явление происходит после того-то (post hoc)» ещё не значит: «Оно происходит вследствие того-то (propter hoc)». Говоря о причине, важно подчеркнуть, что в ней мы имеем не только отправной момент взаимодействия, но и определяющее условие, вызывающее, порождающее данное следствие, данный предмет, воспроизводящее его определённым образом .

Говорить только о функциональной связи явлений — значит по существу ограничиться констатированием их взаимной связи, не пытаясь добраться до объективной основы их взаимодействия: эта позиция явно ведёт к релятивизму , к софистике! Заменить же познание причин познанием всех условий вообще — значит стать на путь эклектизма , который не умеет выделить из всей общей массы возможных условий особые , наиболее существенные условия, реально определяющие в данной связи характер данного следствия. А между тем в процессе человеческой деятельности непрерывно происходит «выделение», изолирование таких определяющих, существенных условий (причин) из всей массы других условий — более общих, менее существенных и т. д. Тесная связь с практикой позволяет материалистическому пониманию причинности преодолеть и релятивизм «функциональной теории» и эклектизм, заменяющий причинность «условиями».

Крайне важно также уметь отличать причины событий от внешнего повода , повлёкшего их за собой: нужно помнить о внутренней связи, всегда существующей между причиной и следствием. Наконец в процессе конкретного изучения данного явления, среди причин, вызывающих явление, нужно уметь отыскать коренные, основные причины, способные в дальнейшем вызвать повторение данного явления, отличать эти основные причины от причин особых, специфических, временных, которые имеют лишь преходящее значение, но должны также учитываться нами в целях воссоздания всей конкретной обстановки.

Так например ставил т. Сталин вопрос о причинах наших затруднений на хлебном фронте в 1928 г. Правая оппозиция искала эти причины лишь только в плановых просчётах, упуская из виду основные причины. Тов. Сталин выявил основные причины, существо наших затруднений, заключавшихся тогда в распылённости мелкого крестьянского хозяйства на той ступени и необходимость его коллективизации. Тов. Сталин отмечал в то же время и специфические, временные причины трудностей — быстрый рост платёжеспособного спроса со стороны крестьянства, неблагоприятное состояние цен на хлеб, ошибки планового руководства и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: