Джованни Арриги - Долгий двадцатый век

- Название:Долгий двадцатый век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Территория будущего»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-91129-019-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джованни Арриги - Долгий двадцатый век краткое содержание

Долгий двадцатый век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пока торговля и производство в западноевропейских государствах и в бывших колониях определялись неким сочетанием семейного и государственного капитализма, появившимся в результате распада мировой рыночной экономики XIX века, американский корпоративный капитал имел решающее конкурентное преимущество в завоевании рынков для реализации конечной продукции и приобретения сырья благодаря прямым инвестициям и вертикальной интеграции субпроцессов производства и обмена. Но по мере завоевания и реорганизации европейской и бывшей колониальной торговли и производства дальнейшая экспансия американских корпораций стала сдерживаться невероятно жестким насаждением организационных барьеров на вход, которые они создавали друг для друга. И — что еще хуже — европейский бизнес при решительной поддержке государства отвечал на вызовы этого «американского нашествия» (первое, напомним, произошло на полвека раньше), реорганизуя свою деятельность по американскому образцу и увеличивая прямые иностранные инвестиции.

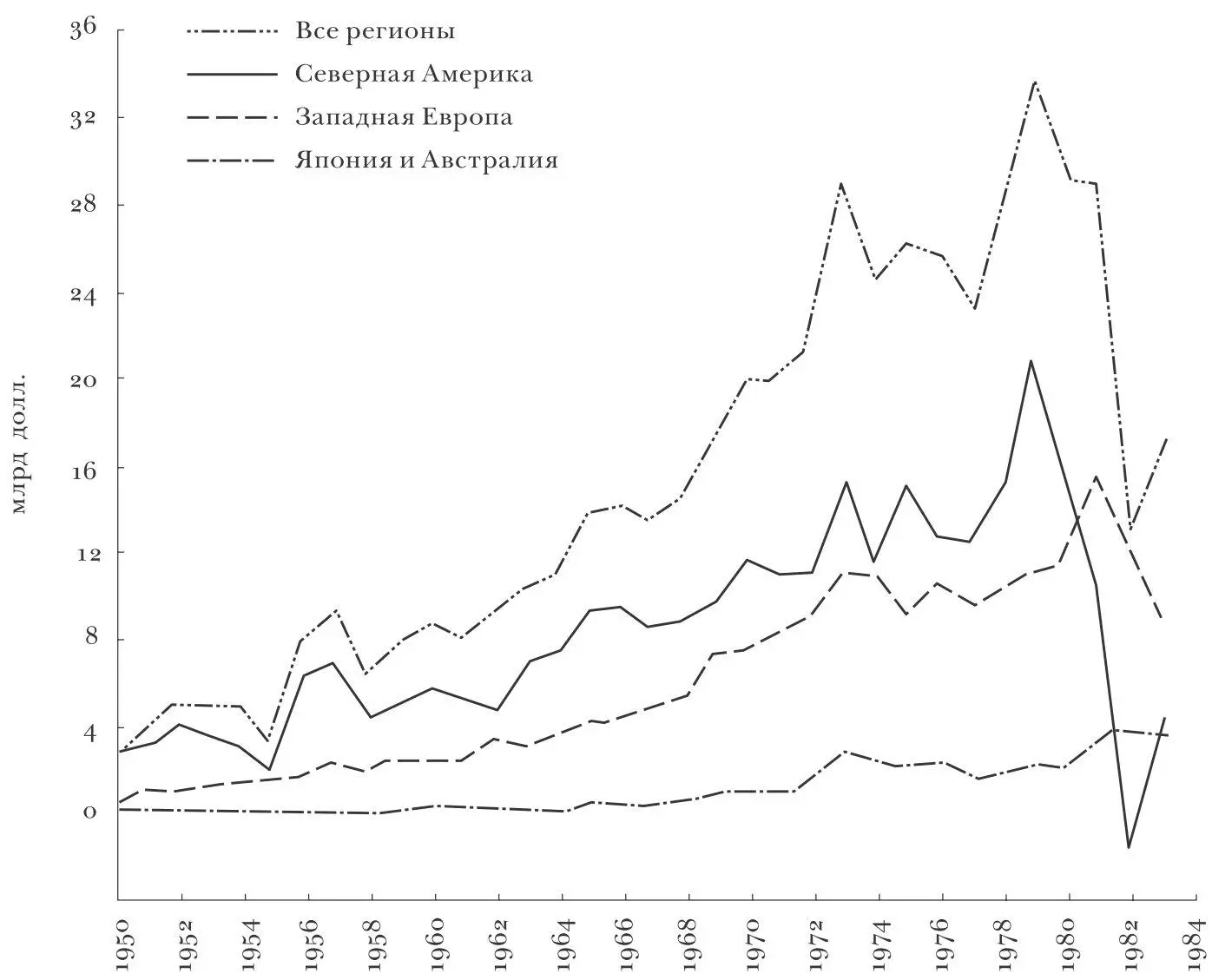

Источник: Dunning (1988: 91).

Рис. 19. Отток прямых иностранных инвестиций стран с развитой рыночной экономикой по географическим регионам происхождения, 1950–1983 (в миллиардах долларов по ценам 1975 года и курсу доллара)

Экспоненциальный рост инвестиций в производстве и торговле завершился усилением конкурентного давления на ведущие деловые силы экспансии быстрее, чем на всех предыдущих фазах материальной экспансии. Как заметил Альфред Чандлер (Chandler 1990: 615–616), ко времени, когда Серван–Шрейбер заговорил о призраке «американского вызова — вызова, который не был ни финансовым, ни технологическим, а организационным, «распространением на Европу организации , которая все еще остается тайной для нас» (Servan–Schreiber 1968: 10–11), — все большее число различных европейских фирм смогло найти способы и средства эффективного ответа на вызов и самим превратиться в вызов для проверенных временем американских корпораций даже на внутреннем американском рынке. Европейский вызов американскому корпоративному капиталу на американском рынке по–прежнему основывается прежде всего на товарном экспорте, а не на прямых инвестициях. Но, как показано на рис.19, в 1964–1974 годах американская доля всех прямых иностранных инвестиций резко сократилась.

Американские корпорации не могли просто отстраниться и позволить европейским корпорациям обойти их в мировой борьбе за ресурсы и рынки при помощи прямых инвестиций. «В следующем десятилетии, — писали Стивен Хаймер и Роберт Роуторн (Hymer and Rowthorn 1970: 81), — можно ожидать наступления периода острой мультинационализации (почти равнозначной бегству капитала), поскольку и американские, и неамериканские корпорации пытаются занять позиции на мировом рынке и оградить себя от вызовов со стороны друг друга». И прогноз Хаймера и Роуторна полностью подтвердился действительными тенденциями 1970‑х годов. Конечно, после 1979 года буму прямых инвестиций наступил конец, и это событие, как мы увидим, имело огромное значение. Но крах наступил только после серьезного возрождения прямых иностранных инвестиций Соединенных Штатов, которое позволило на время остановить сокращение доли Соединенных Штатов конца 1960‑х — начала 1970‑х годов (см. рис.19). В целом между 1970 и 1978 годами накопленная стоимость прямых иностранных инвестиций Соединенных Штатов выросла более чем вдвое (с 78 миллиардов долларов до 168 миллиардов), а доля неамериканских (главным образом европейских) прямых иностранных инвестиций — более чем втрое (с 72 миллиардов долларов до 232 миллиардов), увеличив неамериканскую долю с 48 до 58% (подсчитано по: Kirby 1983: 40).

Это усиление транснационализации американского и неамериканского капитала произошло в контексте растущего давления на закупочные цены сырья. В 1968–1973 годах основным проявлением давления к росту было то, что Э. Г. Фелпс Браун (Phelps Brown 1975) метко назвал «взрывом платежей». Реальная заработная плата в Западной Европе и Северной Америке росла на всем протяжении 1950–1960‑х годов. Но если до 1968 года она росла медленнее производительности труда (в Западной Европе) или наравне с ней (в Соединенных Штатах), то в 1968– 1973 годах она стала расти намного быстрее, вызвав тем самым резкое сокращение прибыли на капитал, вложенный в торговлю и производство (Itoh 1990: 50–53; Armstrong, Glyn and Harrison 1984: 269–276; Armstrong and Glyn 1986).

В конце 1973 года этот взрыв платежей дополнился ростом закупочных цен на сырье, связанным с «нефтяным шоком». В 1970–1973 годах такое растущее давление уже привело к двукратному росту цены на сырую нефть, импортируемую странами ОЭСР. Но в 1974 году те же цены выросли втрое, углубив кризис прибыльности (Itoh 1990: 53–54, 60–68, table 3.3).

Рассмотрев имевшиеся данные, Макото Ито (Itoh 1990: 116) сделал вывод о том, что «перенакопление капитала по отношению к неэластичному предложению рабочей силы и сырья… сыграло более важную роль в начале нынешней депрессии, чем плохая макроэкономическая политика». Можно не сомневаться, что сигнальный кризис американского режима накопления конца 1960‑х — начала 1970‑х годов был обусловлен прежде всего избытком капитала, вкладываемого в товары, а не неспособностью национальных правительств — в частности, американского правительства — восполнить нехватку частных инвестиций в своих расходах. Когда разразился кризис, военное и невоенное кейнсианство американского правительства вполне было способно создавать у себя в стране и за рубежом эффективный спрос, необходимый для продолжения материальной экспансии капиталистического развития мира–экономики.

Тем не менее следует подчеркнуть, что, начиная с 1968 года, рост платежеспособного спроса в мире–экономике, вместо того чтобы завершиться ростом торговли и производства, как это было в 1950‑х — начале 1960‑х годов, завершился систематическим ростом издержек производства в мировом масштабе и массовым бегством капитала на оффшорные денежные рынки. Это «извращенное» следствие правительственного роста платежеспособного спроса было обусловлено не столько неумелым проведением макроэкономической политики, сколько появлением фундаментального противоречия между транснациональным ростом американского корпоративного капитала и национальными основами мирового могущества Соединенных Штатов.

Как уже было отмечено ранее, не американский корпоративный капитал начал послевоенную фазу материальной экспансии капиталистического мира–экономики: это сделало глобальное военное кейнсианство американского правительства. Тем не менее транснациональная экспансия американского корпоративного капитала была одновременно важным средством и следствием стремления американского правительства к мировому господству.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: