Джованни Арриги - Долгий двадцатый век

- Название:Долгий двадцатый век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Территория будущего»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-91129-019-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джованни Арриги - Долгий двадцатый век краткое содержание

Долгий двадцатый век - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Невозможность сдерживания насилия в современном мире тесно связана с серьезным ослаблением современной системы территориальных государств как основного локуса мировой власти. Как было показано в главе 1, предоставление прав самоопределения народам Азии и Африки сопровождалось наложением беспрецедентных ограничений на действительные права суверенитета национальных государств и формированием не менее беспрецедентных ожиданий насчет внутренних и внешних обязательств, связанных с суверенитетом. В сочетании с интернализацией мировых процессов производства и обмена в организационных областях транснациональных корпораций и появлением надгосударственных мировых финансовых рынков эти беспрецедентные ограничения и ожидания привели к ослаблению влияния национальных государств. Вопросы, прежде находившиеся в ведении национальных государств, стали решаться на более высоком или более низком уровне.

В последние годы наиболее значительное влияние на перемещение полномочий национального государства на более высокий уровень оказало стремление противодействовать растущему системному хаосу при помощи процесса формирования мирового правительства. Совершенно незапланированным образом и под давлением обстоятельств бездействующие надгосударственные организации, созданные администрацией Рузвельта в конце Второй мировой войны, внезапно стали пытаться выполнять наиболее важные функции мирового правления, которыми Соединенные Штаты не могли ни пренебречь, ни выполнять их в одностороннем порядке. Уже при второй администрации Рейгана — и вопреки ее первоначальным намерениям—МВФ начал действовать как мировое министерство финансов. При администрации Буша эта роль усилилась и — что еще более важно — Совет Безопасности ООН начал действовать как мировое министерство внутренних дел. И при правлении обеих администраций регулярные встречи «большой семерки» сделали этот орган все больше похожим на комитет по решению общих вопросов мировой буржуазии.

Вместе с оживлением этих надгосударственных организаций мирового правления администрация Буша заговорила о необходимости создания нового мирового порядка, который должен был прийти на смену переставшему работать послевоенному американскому порядку. Но сломать мировой порядок проще, чем построить. Непоколебимая вера администрации Буша в саморегулирование рынков и последовательное пренебрежение экономикой самих Соединенных Штатов, несмотря на непрекращающееся ухудшение ситуации в ней, стали причиной его поражения на президентских выборах 1992 года. Но проблемы, которые заставили искать формы межгосударственного мирового правления, никуда не исчезли. Вероятно, они и дальше будут определять действия американского правительства в этом направлении независимо от политической ориентации нынешней и будущих администраций.

Другой вопрос — приведет ли это к достижению поставленных целей. Сама степень и серьезность нынешнего кризиса перенакопления и высокая скорость, с которой он разворачивается, легко могут вызвать ситуацию, когда задача создания минимально действенных структур мирового правления выйдет за рамки ограниченных возможностей Соединенных Штатов и их союзников. Такой исход тем более вероятен с учетом того, что кризис сопровождался фундаментальным пространственным смещением эпицентра системных процессов накопления капитала. Подобные смещения происходили во всех кризисах и финансовых экспансиях, которыми сопровождался переход от одного системного цикла накопления к другому. По утверждению Пиренна, каждый переход к новой стадии капиталистического развития был связан со сменой руководства в процессах мирового накопления капитала. И, как заметил Бродель, каждая смена караула у командных высот капиталистического мира–экономики отражала «победу» «нового» региона над «старым». Пока неясно, наблюдаем ли мы смену караула у командных высот капиталистического мира экономики и начало новой стадии капиталистического развития. Но замена «старого» региона (Северная Америка) «новым» (Восточная Азия) в качестве наиболее динамичного центра процессов накопления капитала в мировом масштабе стала уже реальностью.

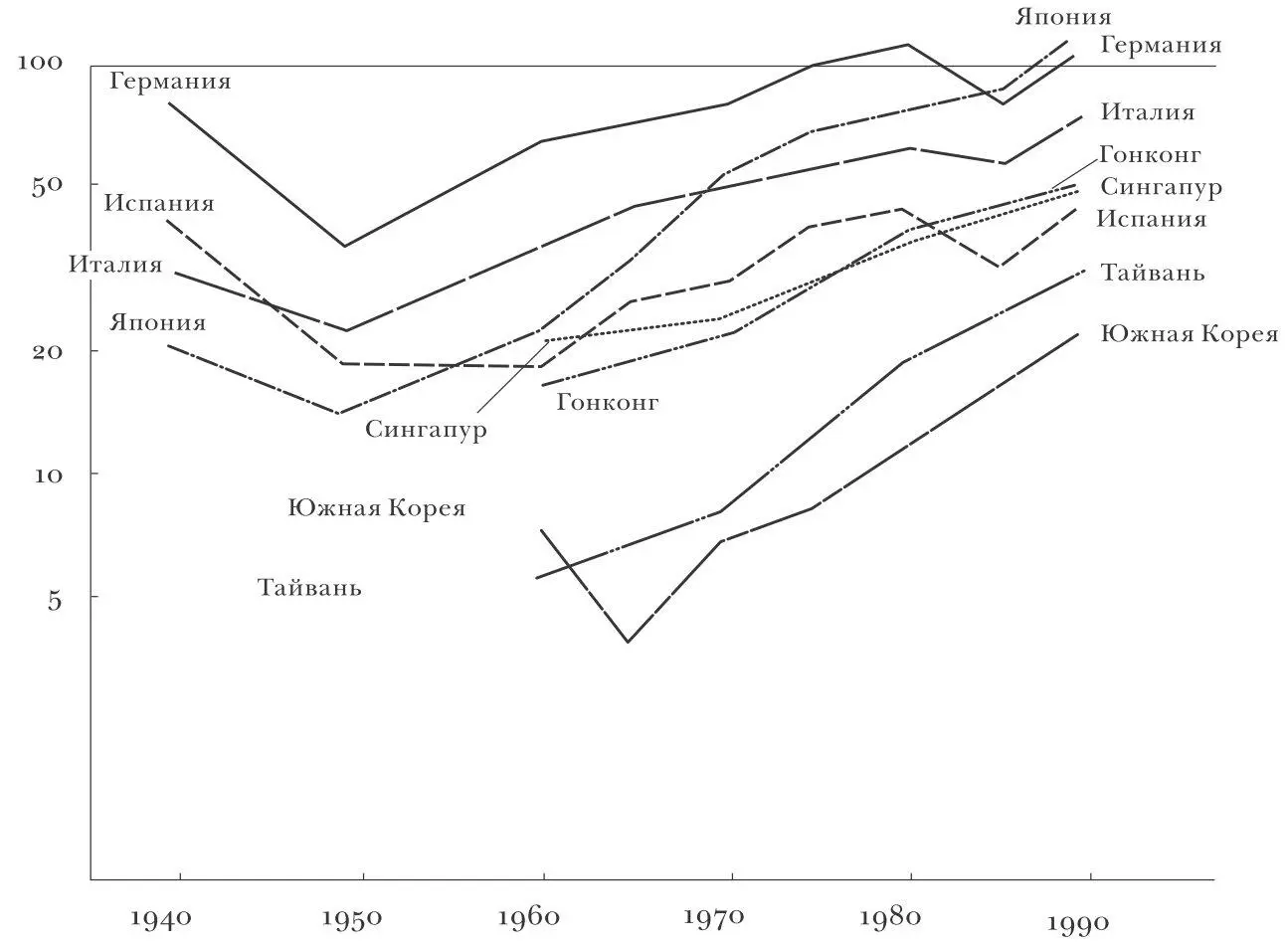

В первом приближении степень восточноазиатского рывка в процессах накопления капитала можно оценить, исходя из тенденций, отображенных на рис.21. На рис.21 показаны наиболее заметные случаи «наверстывания» со Второй мировой войны уровня дохода на душу населения «органического центра» капиталистического мира–экономики. Согласно определению, приведенному в другом месте, органический центр состоит из всех государств, которые в течение последних пятидесяти лет последовательно занимали высшие позиции в глобальной иерархии добавленной стоимости и благодаря этому устанавливали (в одиночку или сообща) стандарты богатства, которые все их правительства стремились поддерживать, а все остальные — достичь. Вообще говоря, членами органического центра на протяжении американского цикла были Северная Америка, Западная Европа и Австралия (Arrighi 1990a; Arrighi 1991: 41–42).

«Наверстывание» Японии было наиболее устойчивым и впечатляющим. Конечно, японское развитие в 1940–1950‑х годах необычайно походило на немецкое и итальянское: все они в той или иной степени наверстывали в 1950‑х потерянное в 1940‑х. Тем не менее, начиная с 1960‑х годов, японское наверстывание происходило намного быстрее, чем у бывших союзников по Оси. К 1970‑м годам Япония по ВВП на душу населения догнала Италию, к 1985 году — Германию, а вскоре после этого и органический центр в целом.

Источник: Woytinsky and Woytinsky (1953); World Bank (various years); Economic Planning Council (1977, 1982, 1988).

Рис. 21. Рост Восточной Азии в сравнительной перспективе (ВВП на душу населения, «органический центр» = 100)

На рис.21 показано также, что до 1970‑х годов, то есть до сигнального кризиса американского режима накопления, никакого регионального (восточноазиатского) «экономического чуда» на самом деле не было. В 1960‑х годах Южная Корея была одним из слабых государств с низкими доходами (Cumings 1993: 24). И хотя во второй половине 1960‑х годов ВВП на душу населения в Южной Корее стал быстро расти, это не позволяло возместить потери (по отношению к органическому центру) предыдущих пяти лет. Положение в двух городах–государствах — Гонконге и Сингапуре — было лучше, но не намного по сравнению с крупными государствами со средними доходами за пределами Восточной Азии, вроде Испании. Среди будущих «четырех тигров», или «банды четырех», в 1960‑х годах Тайвань добился наибольших успехов, хотя и остался в пределах страты с низкими доходами в мире–экономике. В общем и целом, в 1960‑х годах только японские показатели отвечали мировым стандартам. Как в модели «летящих гусей» Канаме Акамацу (Kojima 1977: 150–151), началу японского рывка предшествовал и способствовал региональный рывок. И в 1970‑х, и прежде всего в 1980‑х годах с кризисом усилий, направленных на достижение быстрого экономического роста во всем остальном мире, «исключительность» Восточной Азии начала проявляться во всей своей полноте (Arrighi 1991; Arrighi, Ikeda and Irwan 1993).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: