Алексей Глазырин - Сравнительный анализ западной и отечественной науки и философии

- Название:Сравнительный анализ западной и отечественной науки и философии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005058959

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Глазырин - Сравнительный анализ западной и отечественной науки и философии краткое содержание

Сравнительный анализ западной и отечественной науки и философии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Через несколько лет после опубликования книги «Структура научных революций», Т. Кун предлагает значительно более широкую трактовку понятия парадигма. Он вводит понятие «дисциплинарной матрицы», в которую, помимо указанных выше двух значений понятия парадигма, включает собственно теоретическое «ядро» научной парадигмы. Он его называет символическим обобщением: это законы природы, формулы. В дисциплинарную матрицу философ включает также «метафизическую часть парадигмы» или «концептуальную модель». Т. Кун также замечает, что если бы пришлось переписать книгу, то он значительно бы расширил концептуальную модель и анализ ее эвристического содержания.

Имеется глубокая внутренняя связь между моделью развития науки посредством смены парадигм и концепцией становления знания у Г. Гегеля. Если Гегель рассматривает становление науки или знания в логической форме [2], то Т. Кун пытается раскрыть механизм развития знания путем эмпирического обобщения и конкретного исторического анализа его (знания) образования [1]. «Феноменология духа» задумана Г. Гегелем как наука об опыте сознания.

Концепция Куна предлагает более глубокий подход, в сравнении с предшествовавшим периодом, в понимании механизмов развития, прежде всего, естественнонаучного знания. Эмпирический опыт, научная идея и теория включается в социокультурный контекст. Научное сообщество является не только структурной единицей организации научной деятельности, но и единицей его производства, поскольку трудно представить себе ученого, способного в одиночку решать научные проблемы. С другой стороны, развитие научного знания осуществляется посредством индивидуальной интеллектуальной деятельности ученого, без непосредственного его носителя оно не существует. Роль личности ученого в развитии научного знания огромна. Не случайно, те или иные парадигмы носят имена ученых: теория относительности А. Эйнштейна, неравновесная термодинамика Н. Пригожина и т. д.

Процесс исторического развития научного знания он рассматривает как последовательность связанных между собой общностью «видения» периодов (парадигм), которые прерываются некумулятивными скачками. Другими словами, одна господствующая парадигма или модель «видения» исследуемой реальности, уступает место другой, более развитой, которая дает более глубокое «видение» этой реальности и расширяет возможности разрешения проблем и задач. В период «нормальной науки», господствующая парадигма признается как истинное на данный момент знание, дающее адекватную картину исследуемой реальности. Она является критерием истинности знания – его образцом, моделью. Эмпирические факты, не укладывающиеся в парадигму или другие способы «видения» как, правило отвергаются, поскольку не отвечают этому критерию. Тем не менее, когда объем фактов, нерешенных задач и альтернативных способов «видения» превышает некоторую меру, возникает кризис или внутреннее противоречие между старой, господствующей парадигмой и зарождающейся новой. Этот кризис означает, что происходит процесс взаимной проверки и сравнения этих двух парадигм. Кризис может продолжаться долго, поскольку действуют мощные психологические факторы, консерватизм мышления, которые сопротивляются новому знанию. Тем не менее, более глубокое знание, расширяющее возможности решения постоянно возрастающих задач, побеждает. На смену «старой» приходит «новая» парадигма, новая модель-образец реальности, которая становится «новой» истиной и «новым» ее критерием. «Новая» парадигма совершает в дальнейшем отбор фактов и способов видения согласно своей истине и критерию, как это делала предыдущая парадигма. Таков механизм развития знания в концепции, предложенной Т. Куном.

А. Дугин в работе «Эволюция парадигмальных оснований науки» утверждает, что наука и научность сегодня поставлены под вопрос. «Содержание этих понятий существенно изменилось, наука утрачивает свою роль, свое качество. Понятие критериев научности размывается, появляются новые синкретичные дисциплины и квазинаучные концепции» [3].

Эта позиция разделяется многими современными учеными: Ф. Фукуямой, Ж. Бодрияром, А. С. Компанийцем, С. Хокингом.

Об исчерпанности научной гносеологии свидетельствовали М. Хайдеггер, О. Шпенглер, Р. Генон, А. Бергсон и др. Об утрате наукой своих мировоззренческих функций писали И. Пригожин, В. Гейзенберг, М. Фуко, Ф. Капра, П. Фейерабенд.

Отмеченные выше глубинные качественные изменения в современной науке вызывают потребность в переосмыслении ее природы. Назрела необходимость поиска новых путей постижения эволюции научных теорий. В данном контексте также представляется интерес сравнить отечественную и западную науку и философию, опираясь на парадигмальный подход к феномену науки, раскрытый в работах Александра Игнатенко: «Парадигма-матрица-образец выступает опосредствованно через свои проявления. Это не проявленное и не поддающееся прямой рефлексии содержание, которое детерминирует подчиненные ей феномены. В зависимости от уровня общности знания, парадигмы могут быть мировозренческие, философские, культурные, научные и т. д.

Парадигма – исторический горизонт мышления, внутренняя его определенность, воспринимаемая человеком как всеобщая и незыблемая, однако меняющаяся с каждой новой культурной эпохой («античная парадигма», «средневековая парадигма» и т.д.). В методологию истории науки его заново ввел Г. Бергман, понимая под этим некие общие принципы и стандарты методологического исследования.» [15]

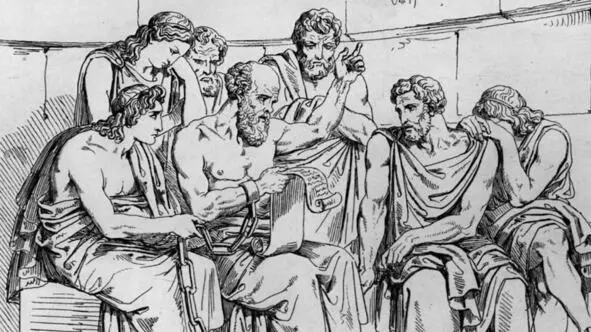

1. Античная наука исторический аспект

Идеал совершенного человека издавна воспевался древнегреческими поэтами и писателями. Еще поэтесса Сапфо (VII—VI вв. до н. э.) писала: «Кто прекрасен (calos) – одно лишь нам радует зрение; кто же хорош (agathos) – сам собой и прекрасным покажется», подразумевая силу внутренней, духовной красоты человека, без которой внешняя телесная красота бессмысленна и бессодержательна. Гармония внешнего и внутреннего не означала скучного однообразия прописных добродетелей. Наоборот, разные и как будто противоречащие друг другу свойства характера или интересы человека только и создавали истинную гармонию. Недаром философ Гераклит (VI—V вв. до н. э.) писал, что «скрытая гармония сильнее явной», а «расходящееся сходится, и из различных тонов образуется прекраснейшая гармония, и все возникает через борьбу». В борьбе чувств и страстей, привязанностей и пристрастий вырабатывался в конце концов тот мудро уравновешенный человек, что заслужил, по словам поэта Симонида Кеосского (VI—V вв. до н. э.), название «четырехугольного» (tetragõnos), у которого равномерно развиты все способности. [54]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: