Григорий Тульчинский - Феноменология зла и метафизика свободы

- Название:Феноменология зла и метафизика свободы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-906980-76-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Тульчинский - Феноменология зла и метафизика свободы краткое содержание

Феноменология зла и метафизика свободы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тождество – устранение другого, в пределе – либо Бога, либо себя. Если в основании любви – тождество, то нет выхода за последние пределы ничто, человек попадает в рассмотренные выше ловушки самозванства. Безличные абстракции рефлексии оставляют человека одного в безвоздушном пространстве, без воздуха, без воздуха любви, без любви. Но ведь возможна и обратная ситуация, когда не любовь – продукт взаиморефлексий любящих-хотящих-быть-любимыми, а наоборот – взаимопознание, познание вообще – как продукт любви. Перефразируя и оборачивая известные слова Леонардо да Винчи можно сказать, что «великое познание есть дитя великой любви». По крайней мере, мои многолетние штудии в логике и методологии науки, включая и герменевтическую философию понимания подтверждают это: нет безлюбого познания, любому познанию предшествует очарование предметом, воздух любви, «мне плохо без тебя»…

Но не возгоняется ли проблема, не решаясь, на уровень выше или, если угодно, не загоняется ли она вглубь – любовь к Богу живому, любовь к Христу, как впрочем и отношения Бога Отца и Бога Сына вновь ставят, сохраняют проблему любви как проблему прорыва ничто, как проблему возможности мистики сердца.

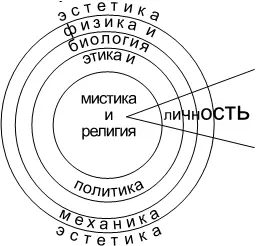

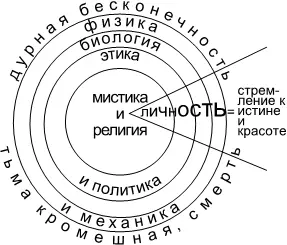

Сердце – суть потаенный, скрытый от других, а значит, и от бытия-под-взглядом, центр личности, из которого отходят радиусы в мир. Можно воспользоваться графическими моделями К. Леонтьева и П. А. Флоренского для иллюстрации этой идеи [4] Флоренский П. А . Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в 12 письмах свящ. Павла Флоренского. С. 586.

. Согласно К. Леонтьеву личность есть система различного рода слоев бытия, а Бог – геометрический центр этой системы, абстрактная точка, но не живое, единящее начало (рис. 1).

Согласно П. А. Флоренскому (рис. 2) личность при помощи благодати жизненно и органично усваивает все слои бытия: К. Леонтьев завершает, оформляет бытие прекрасным, эстетическим, у П. А. Флоренского «все прекрасно в личности, когда она обращена к Богу, и все безобразно, когда она отвращена от Бога». В сопоставлении и диалоге этих моделей: у К. Леонтьева красота близка геенне, небытию и смерти, у П. А. Флоренского красота – сама жизнь, творчество, реальность, утверждение бытия. Модификация этих моделей будет предложена в последнем разделе книги.

Сердечный центр человека потаен, недоступен для взора другого и – одновременно – есть взор Абсолюта, недреманное око постоянного суда человека во всей его сокровенности. В следующем разделе книги эта сторона феноменологии, а точнее – онтологии человеческого сознания и психики – потребность в полном и справедливом суде – вновь окажется в поле внимания и рассмотрения. Сердце – не только центр религиозного переживания, оно является таковым именно потому, что есть центр совести, высшего – нечеловеческого – суда над человекам. Бессердечный – человек-без-сердца есть одновременно и человек бессовестный, и он же – человек без любви, возможно, хотящий-быть-любимым, но без любви.

Рис. 1

Рис. 2

Поэтому любовь и оказывается выражением глубочайшей сущности человека. Личность определяется тем, что любит и что ненавидит человек. Сердце – орган любви, так как любят не умом или сознанием, любят сердцем. Более того, само познание, как уже говорилось, есть выражение не умом или сознанием, любят сердцем. Более того, само познание, как уже говорилось, есть выражение сопричастности. Рациональное сознание лишь скользит по внешней поверхности, не проникая в сердечную глубину.

В этом плане «восточная» (или «индийская» – оставим на совести Б. П. Вышеславцева эти идентификации, в данном контексте это не так существенно) традиция есть традиция самоутверждения и самопознания как отрешения от жизни, от любви и страдания. В «западной», преимущественно – христианской традиции, – любовь есть источник и залог жизни и бессмертия, есть отрицание смерти и тяга к вечному. Отсюда, при желании, можно вывести «настырность» западного человека, его стремление к своему жизнеутверждению – в том числе и на Востоке. И тут опять возникает тень самозванства. Так что все не так просто – «Восток – самоотрицание, Запад – самоутверждение».

По крайней мере верно, что для индийского самосознания характерны отрешенный Эрос, убегающий от воплощения, стремящийся к развоплощению, по словам Б. П. Вышеславцева, – не к любовной стезе, а к анестезии. Это не тяготение к другому, не путь выхода к нему, а наоборот – замыкание в себе. Правда, тут же возникает вопрос, а где же и что же есть я как я ответственный и я вменяемый – к этому вопросу мы еще подойдем в последней части книги. Пока же можно согласиться с безлюбостью и бессердечностью этой позиции.

Так же, впрочем, и с тем, что феномен самозванства свойствен западному типу сознания, ориентированному на другого, на бытие-под-взглядом, – объяснение этого обстоятельства, похоже, будет найдено в следующем разделе, в котором будут рассматриваться такие феномены этого бытия, как социальные эмоции человека – стыд, гордость, смех, стремление к успеху. Оставим до времени феноменологию, довершим осмысление сердечной онтологии.

По сути дела, сердце – единство знания и любви, логоса и агапе, центр одновременно озаряющий и тяготеющий. Сердце есть то, что не может быть погружено в небытие, в нем утверждается само бытие, это источник исхождения бытия на и в человека. В этой связи можно говорить о мистике сердца как мистике света и добра. Как говорил апостол Петр, «сокровенный сердца человек “есть” нетленный, безмолвный и кроткий дух, драгоценный перед Богом». Сердце – источник света, просвещающего и спасающего человека. Поэтому сердце – именно сердце, а не ум – и источник добра, хочет только добра и не может грешить. Сердце, как истинное Я – безгрешно. Оно – семя, точка, бесконечно малая точка, флюксия абсолютного света и абсолютного добра.

Тема сердца – сквозная тема в русской философии от Г. Сковороды до В. Вышеславцева и от П. Юркевича до Г. Померанца.

Бытие коренится и утверждается в сердце души человеческой. Сердце, а не разум – чувствилище бытия. И вне человеческой души нет бытия.

Но не таится ли ловушка в этой красивой формуле. Впускание небытия в душу – суть атараксия, простое протекание. Если же не впускать небытие в душу, не есть ли это навязывание бытия – почва самозванства? Именно с этим обстоятельством связана западноевропейская метафизика самозванства. Эта традиция коре-нит бытие в человеческом духе и навязывает его окружающему небытию. На этом основана роль христианства, науки, искусства. Сотворить бытие!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Григорий Тульчинский - Фейки: коммуникация, смыслы, ответственность [litres]](/books/1150687/grigorij-tulchinskij-fejki-kommunikaciya-smysly.webp)