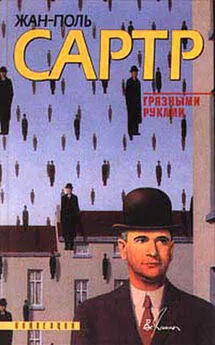

Жан-Поль Сартр - Проблемы метода

- Название:Проблемы метода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан-Поль Сартр - Проблемы метода краткое содержание

Проблемы метода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Итак, включение (integration) социологии в марксизм облегчается тем, что она выдает себя за сверхэмпиризм. Сама она закоснела бы в эссенциализме и в прерывном; включенная как момент взятого под контроль эмпиризма в движение исторической тотализации, она вновь обретет глубину и жизнь, но именно она будет отстаивать относительную несводимость социальных полей, именно она будет выявлять внутри общего движения различные противодействия, сдерживающие факторы, загадки и неясности. Впрочем, дело не в том, чтобы поставить на службу марксизму еще один метод: диалектическая философия в ходе своего развития сама должна осуществить в едином акте и горизонтальный синтез, и тотализацию вглубь. И если марксизм будет уклоняться от выполнения этой задачи, такую попытку предпримут за него другие.

Иными словами, мы упрекаем современный марксизм в том, что он относит к случайностям все конкретные детерминации человеческой жизни и ничего не оставляет от исторической тотализации, разве что ее абстрактный остов всеобщности. В результате он совершенно утратил понимание того, что такое человек: для заполнения своих пробелов он не располагает ничем, кроме абсурдной павловской психологии. В противовес идеализации философии и дегуманизации человека мы утверждаем, что доля случая может и должна быть сведена к минимуму. Когда нам говорят: «Наполеон как индивидуум был всего лишь случайностью; необходимостью же была военная диктатура как образ правления, призванный положить конец революции», это нам неинтересно – мы всегда это знали. Мы хотим показать другое: что был необходим именно этот Наполеон, что развитие революции не только вызвало необходимость в диктатуре, но и сформировало личность того, кто должен был ее установить; далее, что исторический процесс дал лично генералу Бонапарту предварительные полномочия и предоставил случаи, позволившие ему – и только ему одному – ускорить конец революции. Одним словом, мы хотим показать, что речь идет не об абстрактной всеобщности, не о ситуации столь неопределенной, что были возможны многие Бонапарты, а о конкретной тотализации, в процессе которой эта реальная буржуазия, состоящая из реальных, живых людей, должна была положить конец этой революции, о тотализации, в процессе которой эта революция готовила свою погибель в лице Бонапарта, в себе и для себя – т. е. для этих буржуа и на их же глазах. Нам важно не «восстановить в правах иррациональное», как это очень часто утверждали, а, наоборот, сократить долю неопределенности и незнания; не отвергнуть марксизм во имя третьего пути или же во имя идеалистического гуманизма, а вернуть марксизму человека. Выше мы заметили, что от диалектического материализма останется один скелет, если он не включит в себя известные дисциплины, развившиеся на Западе; однако это только отрицательное доказательство: из наших примеров явствует, что в центре этой философии есть незаполненное место конкретной антропологии. Но без стремления к тотализации, без действительной попытки тотализации данные социологии и психоанализа останутся внешними по отношению друг к другу и не будут включены в «знание» Несостоятельность марксизма побудила нас добиваться такого включения своими средствами, т. е. путем определенных операций и в соответствии с принципами, которые придают наш идеологии присущий ей характер, – их мы изложим ниже.

Прогрессивно-регрессивный метод

Как я уже сказал, мы безоговорочно принимаем тезисы, изложенные Энгельсом в письме к Марксу: “Люди сами делают свою историю, однако в данной, их обусловливающей среде”. Но этот текст не отличается ясностью, он допускает различные толкования. К примеру, как понимать, что человек делает историю, если, с другой стороны, история делает человека? Идеалистический марксизм, похоже, выбрал самую легкую интерпретацию: человек целиком детерминируется существующими обстоятельствами, т.е. в конечном счете экономическими условиями, и является пассивным продуктом, суммой условных рефлексов. Но этот инертный объект, включаясь в социальный мир, оказываясь среди других инертных объектов, обусловленных подобным же образом, в силу приобретенных им свойств ускоряет либо замедляет “ход событий”: он изменяет общество подобно тому, как бомба, подчиняясь закону инерции, способна при этом разрушить здание. При таком понимании различие между действующим человеком и механизмом сводится к нулю.

И в самом деле, Маркс пишет: “Изобретение нового орудия войны, огнестрельного оружия, неизбежно должно было изменить всю внутреннюю организацию армии, преобразовать те отношения, при которых индивидуумы составляют армию и могут действовать как армия, наконец, изменить отношение различных армий друг к другу”. Преимущество здесь, как видно, на стороне оружия, или инструмента: само его появление производит переворот. Такое представление можно кратко выразить цитатой из статьи в Санкт-Петербургском “Вестнике Европы”: “Маркс рассматривает общественное движение как естественноисторический процесс, которым управляют законы, не только не находящиеся в зависимости от воли, сознания и намерения человека, но и сами еще определяющие его волю, сознание и намерения”. Эта формулировка приводится Марксом во втором предисловии к “Капиталу”. Принимает ли он ее на свой счет? Сказать трудно. Маркс хвалит критика, которому, по его словам, прекрасно удалось описать его метод, и подчеркивает, что в действительности речь идет о диалектическом методе. Но он не входит в подробности и под конец отмечает, что буржуа-практик ясно сознает противоречия капиталистического общества, – это аналогично тому, что он утверждал в 1860 г.:

“(Рабочее движение представляет) сознательное участие в историческом процессе революционного преобразования общества”. Ясно, что замечания “Вестника Европы” противоречат не только приведенному сейчас пассажу из “Господина Фогта”, но и следующему широко известному положению – третьему из тезисов о Фейербахе: “Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания... забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан”. Либо это просто тавтология и мы должны уяснить всего-навсего, что воспитатель сам есть продукт обстоятельств и воспитания, – что делает фразу Маркса ненужной и бессмысленной; либо это решительное утверждение несводимости человеческого praxisa: воспитатель должен быть воспитан – значит, воспитание должно быть делом [30].

Чтобы представить мысль Маркса во всей ее сложности, следовало бы сказать, что человек в эпоху эксплуатации есть одновременно и продукт своего собственного продукта, и исторический действователь, который ни в коем случае не может рассматриваться как продукт. Это не застывшее противоречие – его нужно уловить в самом движении практики ; тогда будет ясна фраза Энгельса: люди делают свою историю на основе уже существующих действительных условий (к которым относятся, в частности, приобретенные черты характера, деформации, связанные с особенностями труда и образом жизни, отчуждение и т.д.), но делают историю именно люди, а не существующие условия – иначе они были бы всего лишь орудиями чуждых им сил, управляющих через них социальным миром. Разумеется, условия существуют: только они и придают направленность и материальную реальность готовящимся изменениям; но человеческая практика превосходит их в своем движении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: