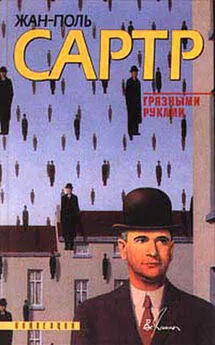

Жан-Поль Сартр - Проблемы метода

- Название:Проблемы метода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан-Поль Сартр - Проблемы метода краткое содержание

Проблемы метода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

14

Я уже высказал свое мнение относительно венгерской трагедии и не стану повторяться. С той точки зрения, которую мы приняли, a priori несущественно, что комментаторы-коммунисты почли своей обязанностью оправдать советскую интервенцию. Удручает другое – то, что их «анализ» полностью уничтожил своеобразие венгерских событий. А ведь восстание в Будапеште спустя двенадцать лет после окончания войны, менее чем через пять лег после смерти Сталина, несомненно, должно было иметь специфические особенности. Что же делают наши «схематизаторы»? Они подчеркивают ошибки партии, но не определяют их: эти неопределенные ошибки приобретают абстрактный и вечный характер, что вырывает их из исторического контекста и превращает в некую всеобщую сущность – «человеческое заблуждение»; они отмечают наличие реакционных элементов, но не показывают их венгерскую реальность: венгерские реакционеры сразу же превращаются в вечную Реакцию, они – собратья контрреволюционеров 1793 г., их единственная определенная черта – стремление вредить. Наконец, комментаторы-коммунисты изображают мировой империализм как неистощимую безликую силу, сущность которой остается неизменной, какова бы ни была точка ее приложения. Из этих трех элементов они составляют шаблонное объяснение (ошибки, местная-реакция-извлекающая-выгоду-из-недовольства-народа и использование-этого-положения-мировым-империализмом), которое так же хорошо или, лучше сказать, так же плохо подходит к любым восстаниям вообще, включая волнения в Вандее или в Лионе в 1793 г., если только заменить «империализм» на «аристократию». Получается, что ничего нового не произошло,– это-то и требовалось доказать.

15

Методологический принцип, согласно которому достоверность приходит с рефлексией, ни в коей мере не противоречит антропологическому принципу, в соответствии с которым конкретный человек определяется через его материальность. Рефлексия не сводится для нас к простой имманентности субъективного идеализма: она становится отправным пунктом, только если сразу же поворачивает нас лицом к вещам и к людям, к миру. Единственная теория познания, приемлемая в наши дни,– та, что основывается на следующей истине микрофизики: экспериментатор составляет часть экспериментальной системы. Только такая теория познания позволяет отбросить всякую идеалистическую иллюзию, только она одна показывает реального человека в реальном мире. Но этот реализм необходимо предполагает в качестве отправного пункта рефлексию: раскрытие (devoilement) ситуации осуществляется на практике и через практику, которая ее изменяет. Мы не рассматриваем обретение самосознания как источник действия – мы видим в этом необходимый момент самого действия: действие само освещает себя, когда оно совершается . Это не исключает того, что оно освещается через обретение самосознания действователями,– что необходимо предполагает разработку теории сознания. Что же касается теории познания, то она, напротив, остается слабым пунктом марксизма. Когда Маркс пишет: «Материалистическое мировоззрение означает просто понимание природы такой, какова она есть, без всяких посторонних прибавлений», он присваивает себе объективный взгляд и притязает на то, чтобы созерцать природу такой, какова она безотносительно к субъекту. Устранив всякую субъективность и слившись с чистой объективной истиной, он блуждает в мире объектов, населенном людьми-объектами. Но зато Ленин, говоря о нашем сознании, утверждает: «Оно есть только отражение бытия, в лучшем случае приблизительно верное его отражение» – и тем самым тотчас лишает себя права писать то, что он пишет. В обоих случаях субъективность уничтожается: в первом случае становятся по ту сторону, а во втором – по эту сторону субъективности. Но эти позиции противоречат одна другой: каким образом «приблизительно верное отражение» может стать источником материалистического рационализма ? Марксизм ведет двойную игру: существует конституирующее сознание, которое a priori утверждает рациональность мира (и тем самым впадает в идеализм); это конституирующее сознание определяет конституируемое сознание отдельных людей как простое отражение (что приводит к скептическому идеализму). Оба этих представления в конечном счете разрывают подлинную связь человека с историей, поскольку согласно первому из них знание есть чистая теория, несоотнесенный (nоn situe) взгляд, а согласно второму оно есть чистая пассивность. В последнем случае всякое экспериментирование отпадает, остается лишь скептический эмпиризм, человек исчезает и мы не можем принять вызов, брошенный Юмом. В первом случае экспериментатор оказывается трансцендентным по отношению к экспериментальной системе. И напрасно эти два представления пытаются связать с помощью «диалектической теории отражения»: оба они по самой своей сути являются антидиалектическими . Когда знание становится аподиктическим и конституируется против всякого возможного опровержения, не устанавливая ни своих пределов, ни своей правомочности, оно отрезает себя от мира и превращается в формальную систему; когда оно сводится к чистой психофизиологической детерминации, оно утрачивает свою изначальную особенность – соотнесенность с объектом – и само становится чистым объектом знания. Никаким опосредствованием невозможно связать марксизм как систему принципов и аподиктических истин с психофизиологическим (или «диалектическим») отражением. Обе эти трактовки знания (догматизм, знание-дублет) – домарксистские . В движении марксистского «анализа», и особенно в процессе тотализации, равно как и в замечаниях Маркса относительно практического аспекта истины и относительно общих связей между теорией и практикой , нетрудно обнаружить элементы не получившей развития реалистической эпистемологии. Но что можно и должно построить, исходя из этих отрывочных заметок,– так это теорию, соотносящую знание с миром (что неумело пытается осуществить теория отражения) и определяющую знание в его отрицательности (сталинистский догматизм делает из этой отрицательности абсолют, превращая ее в отрицание). Только тогда станет ясно, что знание – это не знание идей, а практическое знание вещей ; тогда можно будет отказаться от отражения как от ненужного и ошибочного промежуточного звена. Тогда мы сумеем объяснить то мышление, которое теряет и отчуждает себя в процессе действия, чтобы вновь обрести себя в самом этом действии и посредством этого действия. Но как же назвать эту соотнесенную отрицательность как момент практики и как чистое отношение к самим вещам, если не сознанием? В идеализм впадают двумя путями: во-первых, растворяя реальность в субъективности и, во-вторых, отрицая всякую реальную субъективность в пользу объективности. В действительности же субъективность – и не все, и не ничто; она представляет момент объективного процесса (интериоризации внешнего) и в качестве такового беспрерывно устраняет себя, чтобы беспрерывно возрождаться вновь. Но каждый из этих эфемерных моментов – возникающих в ходе человеческой истории и никогда не бывающих ни первыми, ни последними – переживается субъектом истории как отправной пункт . «Классовое сознание» не есть просто переживаемое противоречие, объективно характеризующее рассматриваемый класс: оно есть это противоречие, уже снятое практикой и тем самым одновременно сохраненное и подвергнутое отрицанию. Но именно эта раскрывающая отрицательность, эта дистанция в непосредственной близости конституирует одновременно то, что экзистенциализм называет «сознанием объекта», и то, что он обозначает как «нететическое сознание самого себя».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: