Платон - Диалоги

- Название:Диалоги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Платон - Диалоги краткое содержание

В издании представлены диалоги древнегреческого философа Платона.

Диалоги - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

5

Фалес – см. т. 1, прим. 2 к диалогу «Гиппий больший». Анахарсис – легендарный скиф, прославившийся во время путешествия в Грецию своей мудростью и под влиянием Солона посвятивший себя философии. О нем сообщает Геродот ( Геродот , IV 76).

6

Пифагор (VI в. до н. э.) из г. Регия (Юж. Италия) – древнегреческий философ, с именем которого связано много легендарных мотивов. После многочисленных путешествий на Восток поселился на юге Италии, в Кротоне, где основал школу, в которой особое внимание уделялось математическим наукам и аскетическим упражнениям.

7

Схолиаст к данному месту сообщает, что Креофил с острова Хиос был женат на дочери Гомера, получил от последнего в дар «Илиаду» и принял поэта в свой дом. Страбон (XIV I, 18) говорит, что самосец Креофил, оказав Гомеру гостеприимство, получил от него поэму «Взятие Эхалии» с разрешением считать ее своею. Судя же по эпиграмме Каллимаха, приводимой Страбоном,; эта поэма принадлежала самому Креофилу, которого даже считали учителем Гомера. Павсаний упоминает Креофила как автора «Гераклеи» (IV 2, 2).

Имя Креофил означает, возможно, «порождение мяса» или «из рода [породы] мяса» (creas – «мясо», phyle – «род»).

8

Протагор – см. т. 1, вводные замечания к диалогу «Протагор», стр. 543.

Продик – см. т. 1, прим. 13 к «Апологии Сократа». Ср. «Протагор», 318а, где Протагор неумеренно восхваляет пользу, которую он приносит ученикам.

Комментатор Aст со ссылкой на Эразма Роттердамского объясняет приведенную здесь пословицу от греческого обычая носить детей в корзине на голове. Выражение это встречается у Фемистия (Orat. XXI р. 254а) и Диона Хризостома (IX р. 141а).

9

Гесиод – см. т. 1, прим. 52а к «Апологии Сократа».

10

Поэт, по мнению Сократа и Платона, стоит, как и живописец, слишком далеко от образца, которому подражает, являясь подражателем третьей степени, в то время как музыкант-флейтист знает о пользе своего искусства, т.e. он гораздо ближе к истинному пониманию образца, чем поэт-подражатель.

11

Здесь имеется в виду закон перспективы.

12

В «Законах» Платон пишет о том, что «поэты стали сравнивать философов с собаками-пустолайками», когда эти последние пытались доказать стройность всех небесных явлений, основанных на действии разума (XII 967b-с). В речи Сократа на суде тоже приводится пример аристофановской критики софистов, Сократа, Анаксагора. См. т. 1, прим. 9 к «Апологии Сократа».

13

По поводу «лающей собаки» ср. прим. 12.

14

Ср. «Федон» (107с), где Платон соотносит краткость «нынешнего времени, которое мы называем своей жизнью», со «всеми временами», т.e. вечностью.

15

Здесь повторяется третий аргумент о бессмертии души, данный в «Федоне» (78b-81а) при установлении самотождества идеи души.

16

Морское божество Главк , согласно мифам, был некогда рыбаком, а затем, отведав волшебной травы, получил бессмертие и бросился в море, где Океан и Тефия сделали его богом.

17

По Платону, душа, отягченная злом, теряет свои крылья и получает земное тело («Федр», 246с-e). В «Федоне» такая душа так же отличается от справедливой души, как истинные небо и занебесная Земля от нашей Земли (109b-111с).

18

О перстне Гига см. выше, кн. II, прим. 3. О шлеме Аида см. т. 1, прим. 46 к диалогу «Горгий» (стр. 567).

19

Буквально в тексте стоит «повесив уши»: плохой бегун метафорически понимается как лошадь или собака, опускающие уши от усталости.

20

Рассказ Одиссея о его странствиях на пиру у царя Алкиноя ( Гомер . Од. IX—XII) длился в течение трех дней.

Имя памфилийца Эра трактуется различно. В лексиконе Суды (v. кr) это «собственное еврейское имя». В Евангелии от Луки (3, 28) Эр – предок Иосифа-плотника. Климент Александрийский отождествляет его с Зороастром, сыном Армения, памфилийцем (Stromat. V, гл. XIV, 103, 2-4, St-Frucht).

21

О загробном пребывании Эра рассказывает также Плутарх, называя, правда, его сыном Гармония (Quaest. Conv. X 740). Подобные рассказы встречаются у Оригена как аргументация воскресения Христа перед неверующими (Contr. Gels. II 16), а также у Макробия (Somn. Scip. I 1, 9 Will.).

22

Две расселины, или два «устья» (см. 615d), упоминаются у Плутарха в рассказе о круговороте душ, оплакивающих свой жребий (De genio Socrat. 591с), и у Порфирия (De antro nymph. 29, 31).

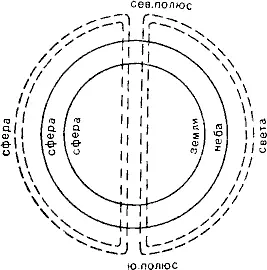

Рис. 1

23

Ср. судьбу грешников в аду Данте («Божественная комедия»), где черти бросают их вилами в кипящую смолу («Ад», п. 21-22).

24

Световая сфера связует землю и небо наподобие обшивки корабля и пронизывает небо и землю насквозь в виде светящегося столпа в направлении мировой оси, концы которой совпадают с полюсами (см. рис. 1).

25

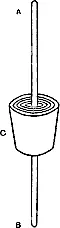

Веретено Ананки (Необходимости) находится в центре светящегося столпа и привязано к концам небесных связей, причем ось веретена есть не что иное, как мировая ось, а вал (или «пятка») устроен наподобие полушария или усеченного конуса, включающего в себя семь других полушарий, образующих с первым восемь небесных сфер (см. рис. 2 и 2а). Ананка вращает это веретено между своими коленями.

Восемь небесных (или планетных) сфер имеют различную величину поверхностей, образующих определенную пропорцию. Первая, внешняя, сфера, заключающая в себе все остальные, – самая большая и является небом неподвижных звезд (см. также прим. 48 к диалогу «Тимей» и рис. 1).

Рис. 2.

Античное веретено, которому соответствует форма веретена Ананки. АВ – ось веретена; С – вал

26

Цвета сфер соответствуют цвету самих планет. Сфера неподвижных звезд самая пестрая, так как передается всеми оттенками составляющих ее светил, седьмая сфера – солнечная – самая яркая, восьмая – Луна и Земля – сияет отраженным светом Солнца; вторая – Сатурн – и пятая – Меркурий – золотисто-желтоваты; третья – Юпитер – раскалена до белизны, четвертая – Марс – пылает красным цветом; шестая – Венера – яркой белизны. Подробности см. в прим. 52 к диалогу «Тимей», где даются объяснения цветовой значимости планет.

27

О вращении небесных сфер см. «Тимей», 38b-с.

28

Интервалы между восемью сферами составляют октаву, или гармонию, так что весь платоновский космос звучит, как хорошо настроенный инструмент, тем более что на каждой сфере сидит сирена и поет в определенной тональности. См. также «Тимей», прим. 48.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: